重症の寝違えとは何か?軽度との違いの目安

寝違えの一般的な定義と発生メカニズム

朝起きたときに首が動かしづらく、強い痛みを感じる状態を「寝違え」と呼ぶことがあります。これは、不自然な姿勢で眠ったことで首まわりの筋肉や靭帯、関節に負担がかかり、炎症や損傷が起こることが原因とされています。多くの場合は軽度で数日すると改善すると言われていますが、なかには重症化するケースもあるそうです(引用元:くまのみ整骨院)。

「重症」と判断される基準

重症の寝違えを見分けるポイントはいくつかあります。まずは痛みの強さや持続期間です。一般的には2〜3日で和らぐとされますが、それ以上痛みが続いたり、日ごとに悪化する場合は重症と考えられることがあります。

次に首の可動域制限です。軽度では「ちょっと動きにくい」と感じる程度ですが、重症の場合は振り返る動作や下を向く動作がほとんどできないことがあります。

さらに注意したいのがしびれや脱力感の有無です。腕や手にまで症状が広がる場合、神経や椎間板への影響が関与している可能性があると言われています。

加えて、吐き気・頭痛・発熱などの全身症状が出ているときは、単なる寝違えではなく別の疾患が背景にあることもあるとされます。このようなサインがあるときは、自己判断せずに早めに専門機関に相談するのが望ましいと言われています(引用元:くまのみ整骨院)。

#寝違え重症

#首の痛み

#可動域制限

#しびれと脱力感

#寝違えの見極め方

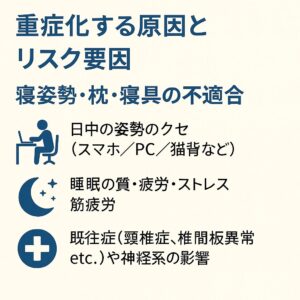

重症化する原因とリスク要因

寝姿勢・枕・寝具の不適合

寝違えが重症化する背景には、日頃の睡眠環境も大きく影響すると言われています。特に高さが合わない枕や硬すぎる寝具は首の自然なカーブを崩し、筋肉や靭帯に負担をかけやすいそうです。眠っている間に長時間同じ姿勢が続くことで炎症が強まり、翌朝首を動かせなくなることもあると考えられています。

日中の姿勢のクセ(スマホ/PC/猫背など)

「スマホ首」や猫背と呼ばれる姿勢は、首の筋肉に常にストレスを与えるため、寝違えを悪化させる要因になるとされています。デスクワーク中に前傾姿勢が続くことも同じで、首から肩にかけて筋肉が緊張しやすく、夜の寝姿勢が少し崩れるだけでも強い痛みにつながるケースがあるそうです(引用元:くまのみ整骨院)。

睡眠の質・疲労・ストレス・筋疲労

体が十分に回復できていない状態で眠ると、筋肉のこわばりが取れにくいと言われています。慢性的な睡眠不足やストレス、さらに日中の過度な運動による筋疲労が重なると、寝違えが起きた際に炎症が長引きやすい傾向があるそうです。「ただの寝違え」と思っても、背景に体全体の疲労が関わっている可能性は低くないようです。

既往症(頚椎症、椎間板異常など)や神経系の影響

もともと首の骨や椎間板に異常がある方は、寝違えが重症化しやすいとされています。たとえば頚椎症や椎間板の変性がある場合、少しの不自然な姿勢でも神経を圧迫し、しびれや脱力感が出ることがあるそうです。神経系の影響を伴う症状があるときは、放置せず専門的な相談をすることが望ましいと言われています。

#寝違え重症原因

#首のリスク要因

#枕と姿勢

#疲労とストレス

#頚椎症と神経系

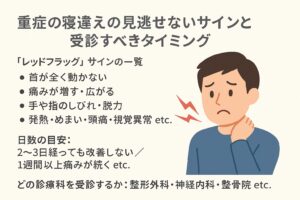

重症の寝違えの見逃せないサインと来院すべきタイミング

具体的な“レッドフラッグ”サインの一覧

寝違えが重症化しているかどうかを見極める際には、いくつかの危険なサインが参考になると言われています。代表的なのは以下のような症状です。

-

首が全く動かせないほど固まってしまう

-

痛みが日に日に増す、もしくは首から肩や背中に広がる

-

手や指にしびれや脱力感が出る

-

発熱・めまい・頭痛・視覚の異常を伴う

こうした症状は単なる筋肉の炎症だけでなく、神経や椎間板など首の深部に関わる問題が隠れている可能性があると考えられています(引用元:くまのみ整骨院)。

日数の目安と受診先の選び方

軽度の寝違えであれば数日で改善すると言われていますが、2〜3日経っても変化がない、あるいは1週間以上痛みが続く場合は注意が必要です。無理に自己流でマッサージをするよりも、専門的な検査を受けた方が安心とされています。

実際に来院する際は、整形外科や神経内科での触診が推奨されるケースが多いようです。また、日常生活の動作改善や施術を通じたケアを求める場合には、整骨院を選ぶ方も少なくありません。それぞれの機関で役割が異なるため、自身の症状に合わせて相談先を検討すると良いでしょう(引用元:くまのみ整骨院)。

#寝違え重症サイン

#首の痛み悪化

#しびれ脱力

#来院の目安

#整形外科と整骨院

初期対応と自宅でできる応急処置・ケア

急性期の対応(冷却・安静など)

寝違えた直後は、まず安静が大切だと言われています。無理に首を動かすと炎症が広がる可能性があるため、できるだけリラックスした姿勢で休むことが望ましいそうです。また、冷却は急性期に適しているとされ、氷や保冷剤をタオルで包んで首の患部に10〜15分程度あてる方法が一般的です。温めるのは痛みが落ち着いたあとが良いとされています(引用元:くまのみ整骨院)。

市販薬・湿布の使い方と注意点

ドラッグストアで手に入る鎮痛成分を含んだ市販薬や湿布は、一時的な炎症や痛みの緩和に役立つ場合があると言われています。ただし、冷湿布と温湿布の使い分けは重要です。発症して間もない時期は冷湿布、炎症が落ち着いてからは温湿布を選ぶと良いとされます。貼りっぱなしにすると皮膚トラブルを起こすこともあるため、使用時間や枚数は必ずパッケージの説明に従うことが大切です。

ストレッチ・マッサージはいつから・どう行うか(段階的ケア)

痛みが和らいできたら、軽いストレッチやマッサージを取り入れるのが良いとされています。ただし開始のタイミングは症状の度合いに応じる必要があるため、「痛みが強く残っている時点で行うのは避けるべき」と言われています。最初は首を大きく動かすのではなく、肩や腕をほぐす程度から始め、少しずつ首まわりの柔軟性を取り戻すことがポイントです。

「やってはいけない行為」のリスト

寝違えた直後に無理に首を回す・引っ張る・強く揉むといった行為は、炎症を悪化させるリスクがあるそうです。また、熱いお風呂に長時間浸かることも、初期には症状が強まる要因になり得ると言われています。自己流のケアで逆効果にならないよう、痛みの強い時期は「安静+冷却」を意識することが基本だと考えられています(引用元:くまのみ整骨院)。

#寝違え応急処置

#首の冷却と安静

#湿布の使い方

#ストレッチ開始の目安

#やってはいけない行為

重症を防ぐための日常生活改善と予防対策

枕・寝具の選び方と睡眠環境の整え方

寝違えを繰り返さないためには、まず枕や寝具の見直しが大切だと言われています。高すぎる枕や沈み込みすぎる布団は首のカーブを崩し、負担の原因になるそうです。自分の首や肩に合った高さを選び、横向き・仰向けでも首が自然に支えられる状態が望ましいと考えられています。また、部屋の温度や湿度を整えることで睡眠の質も高まり、筋肉の緊張を和らげることにつながるとされています(引用元:くまのみ整骨院)。

日中の姿勢改善(デスクワーク・スマホの使い方 etc.)

日常の姿勢も予防には欠かせません。例えばデスクワーク中に猫背になったり、スマホを長時間下を向いて操作する姿勢は首に大きな負担をかけると言われています。椅子の高さやモニター位置を調整し、背筋を伸ばして作業することで首の緊張が軽減されやすいとされています。スマホを見るときも、顔の高さに近づける意識を持つと効果的だそうです。

軽い首肩のストレッチ/体操

首や肩の筋肉をほぐすために、軽いストレッチや体操を取り入れるのも有効だと言われています。無理に大きく動かすのではなく、肩をすくめたり回したりするような簡単な運動から始めるのがおすすめです。血流を促し、筋肉の柔軟性を高めることで再発リスクを減らせると考えられています。

睡眠の質を高める方法(疲労回復・ストレス管理)

寝違えは体全体の疲労やストレスとも関係するとされます。寝る前にスマホやPCを長時間使わない、軽いストレッチでリラックスする、深呼吸で副交感神経を整えるなどの工夫は、睡眠の質を高めるために役立つそうです。結果的に、筋肉の緊張緩和や回復力の向上につながると考えられています。

再発を防ぐための習慣づくり

一度寝違えを経験すると「また起こるのでは」と不安になる方も多いですが、日常生活のちょっとした工夫で予防は可能だと言われています。定期的に姿勢をリセットする、合わない枕を使わない、ストレスをため込みすぎない、といった習慣を意識することで、首にかかる負担を和らげやすくなるそうです。継続することで「寝違え重症化を防ぐ土台」が作られると考えられています。

#寝違え予防

#枕と寝具の選び方

#姿勢改善のコツ

#首肩ストレッチ

#睡眠とストレス管理

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す