ぎっくり腰とは?その原因と症状

ぎっくり腰の定義と医学的名称

「急に腰がズキッと痛んで動けなくなった…」そんな経験はありませんか?

それはもしかすると「ぎっくり腰」かもしれません。医学的には「急性腰痛症」と呼ばれており、突然発症する腰の痛みの総称として知られています。

ぎっくり腰は、はっきりとした外傷がなくても、日常の何気ない動作をきっかけに起こることが多いです。例えば、洗濯物を持ち上げた瞬間や、くしゃみをした拍子に…というケースもあるようです。

主な原因:筋肉の疲労や骨盤のゆがみ

ぎっくり腰が起こる背景には、腰まわりの筋肉や関節への過剰な負担があると言われています。特に、デスクワークなどで同じ姿勢を長時間とることが多い方は、腰の筋肉がこわばりやすく、それが蓄積した疲労と重なることで発症リスクが高まるとされています。

また、骨盤のゆがみや筋力のアンバランスも原因として指摘されています。運動不足や左右どちらかに偏った体の使い方が続くと、体全体のバランスが崩れ、ぎっくり腰につながりやすくなるとも考えられています。

症状の特徴:突然の激痛と可動制限

ぎっくり腰の最も特徴的な症状は、「動けないほどの強い痛み」です。中には、少し体を動かすだけでも腰にズキッとした痛みが走り、立つことや歩くことさえ困難になる場合もあるようです。ただし、痛みの程度には個人差があり、中には「痛いけど動ける」というケースもあります。重要なのは、無理をせず、適切な対応をとることです。

#ぎっくり腰とは

#急性腰痛症

#腰の痛み原因

#骨盤のゆがみ

#筋肉疲労による腰痛

(引用元:東洋経済オンライン)

(引用元:オムロン ヘルスケア)

(引用元:日本整形外科学会)

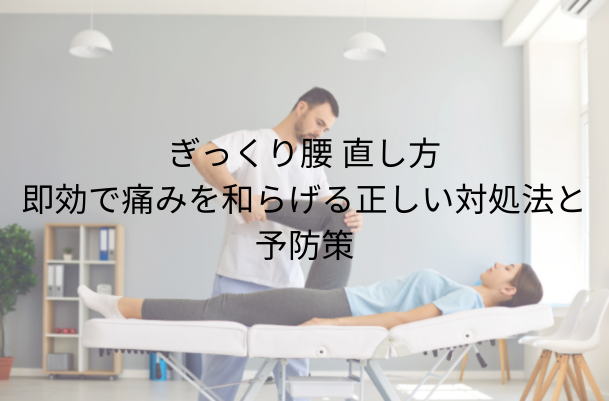

発症直後の正しい対処法

安静にする:無理に動かず、楽な姿勢を保つ

ぎっくり腰を起こした直後、まず大切なのは「安静を保つこと」だと言われています。急激な痛みで体が動かなくなることもあるため、無理に立ち上がったり歩いたりすると、かえって悪化のリスクが高まると指摘されています。

横になるときは、横向きで膝を少し曲げ、クッションや枕を足の間に挟むと腰への負担が軽減されやすいと言われています。また、仰向けの場合は膝の下にクッションを置いて軽く足を曲げる姿勢もおすすめされています。

冷やす:患部を冷却して炎症を抑える

発症から48時間以内であれば、患部を冷やすことが効果的だと言われています。ぎっくり腰の多くは筋肉や靱帯の急な炎症によって痛みが出るとされているため、冷却によってその炎症を落ち着かせることが期待できるという声があります。

冷却の方法としては、保冷剤や氷をタオルで包んで腰に当てるなどが推奨されています。ただし、長時間の冷却は逆に血流を悪くする可能性があるため、15〜20分程度にとどめるのが良いとされています。

コルセットの使用:腰を固定して負担を軽減

痛みが強く、動くことが難しい場合には「腰部ベルト」や「コルセット」を活用することも一つの手段とされています。これにより腰回りを固定し、動作時の負担を和らげることができる可能性があります。

ただし、常時つけたままにすると筋力の低下を招くおそれがあるため、使用は短期間にとどめ、痛みが引いてきたら徐々に外していくようにするのが望ましいとされています。

#ぎっくり腰対処法

#腰の痛み応急処置

#安静が大事

#患部を冷やす

#腰部コルセット活用法

(引用元:オムロン ヘルスケア)

(引用元:日本整形外科学会)

(引用元:岩槻ハート接骨院)

痛みが和らいだ後のケアと回復方法

温める:血行を促進し、筋肉の緊張を緩和

ぎっくり腰の痛みが少し落ち着いてきたタイミングで、次に意識したいのが「温めるケア」です。温熱により筋肉の緊張がほぐれ、血流も促進されることで、回復が進みやすくなると言われています。

湯船にゆっくり浸かったり、温熱シートを腰に当てる方法が一般的です。特に、筋肉の硬さを感じる場合や、動作がスムーズにいかない時には温めるケアが向いているとも考えられています。

ただし、発症直後の炎症が残っている場合は逆効果になる可能性もあるため、熱感や腫れが残っているときには避けた方がよいとされています。

軽い運動:ストレッチやウォーキングで筋力を回復

「もう少し楽になったな」と感じ始めた頃には、軽いストレッチやウォーキングを取り入れてみるのも選択肢の一つです。動かすことで筋肉のこわばりが徐々に和らぎ、腰周りの機能回復にもつながると考えられています。

もちろん、無理をするのは逆効果なので、「気持ちよく動ける範囲」を守ることが大切です。1日5〜10分程度のウォーキングから始め、徐々に時間や距離を伸ばしていくスタイルが一般的とされています。

専門家の診察:整形外科や整体院での検査

もし痛みがなかなか引かない場合や、再発を繰り返していると感じる場合には、整形外科や整体院などで一度体の状態を確認してもらうことも考えられます。実際、専門的な触診を受けることで、日常では気づけない原因や改善ポイントが見つかることもあるようです。

自己流のケアだけで済ませるよりも、必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら進める方が安心につながるとも言われています。

#ぎっくり腰回復

#温めケア

#ストレッチで改善

#ウォーキングリハビリ

#専門家相談

(引用元:オムロン ヘルスケア)

(引用元:東洋経済オンライン)

(引用元:日本整形外科学会)

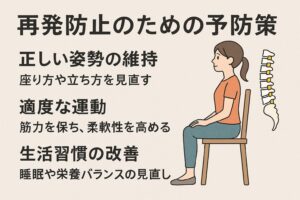

再発防止のための予防策

正しい姿勢の維持:座り方や立ち方を見直す

「またぎっくり腰になったら怖い…」そんな不安を感じていませんか?実は日常のちょっとした姿勢のクセが、再発の原因になることがあると指摘されています。特に長時間のデスクワークや立ち仕事が続くと、猫背や腰を反らしすぎた姿勢になりがちだと言われています。

椅子に座るときは、お尻を深く入れ、骨盤を立てるイメージで。立つときは、左右の体重を均等に保ち、軽くお腹に力を入れることがポイントだと紹介されています。

適度な運動:筋力を保ち、柔軟性を高める

腰をしっかり支える筋肉(体幹)は、日常的に動かさないと衰えてしまうことがあるようです。そこで、軽い運動を続けることが予防策として注目されています。

ウォーキングやストレッチ、またはヨガなども人気です。「毎日30分歩く」といったルールを設けるよりも、「今日は階段を使ってみようかな」など、気軽に取り入れられる工夫が続けやすいと言われています。

生活習慣の改善:睡眠や栄養バランスの見直し

実は「ぎっくり腰は生活習慣病の一種だ」と例えられることもあります。睡眠不足や栄養バランスの乱れ、ストレスの蓄積は、筋肉の回復力を下げたり、血流の悪化を引き起こすといった影響があると報告されています。

たとえば、たんぱく質やビタミンB群を意識して摂る、寝る前にスマホを見ないようにするなど、できることから始めてみるといいかもしれません。

#ぎっくり腰予防

#正しい姿勢習慣

#筋トレとストレッチ

#生活習慣見直し

#再発しない腰ケア

(引用元:オムロン ヘルスケア)

(引用元:東洋経済オンライン)

(引用元:日本整形外科学会)

ぎっくり腰になったときのNG行動

無理に動かす:痛みを悪化させる可能性あり

「ちょっと無理すれば動けるかも…」そう思って体を起こそうとした経験、ありませんか?

実は、ぎっくり腰の発症直後に無理な動作をすると、痛みが増したり、回復が遅れることがあると指摘されています。急性の炎症が起きている状態では、腰周囲の筋肉や関節が過敏になっており、無理に動かすことでさらなる負担がかかる可能性があるそうです。

まずは「楽な姿勢でじっとしている」ことが最優先。焦らず、落ち着いて対応することが大切だと言われています。

温めすぎる:炎症が強い場合は逆効果

「腰が痛い=温めれば楽になる」というイメージをお持ちの方も多いですが、実は注意が必要です。ぎっくり腰の初期は、筋肉や靭帯などに急性の炎症が起きているとされ、ここで過度に温めてしまうと炎症を助長するおそれがあると言われています。

冷やすべきか温めるべきかの見極めは意外と難しいため、自己判断ではなく、専門家のアドバイスを受けながら対応するのが安心です。

自己判断でのマッサージ:症状を悪化させる恐れ

「ほぐせば楽になるのでは?」と、自分で腰を押したり揉んだりする方もいるかもしれませんが、これも注意が必要です。ぎっくり腰の原因は人によって異なり、マッサージによってかえって炎症が広がったり、筋肉や神経を刺激しすぎて痛みが強くなるケースがあるとも言われています。

自宅でできるケアは限られているからこそ、判断に迷ったときは無理せず、信頼できる整体院や整形外科などで体の状態を確認してもらうのが安心です。

#ぎっくり腰NG行動

#腰痛悪化の原因

#温めすぎ注意

#マッサージ危険

#急性腰痛の対処法

(引用元:東京女子医科大学)

(引用元:整骨院葵堂コラム)

(引用元:東洋経済オンライン)

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す