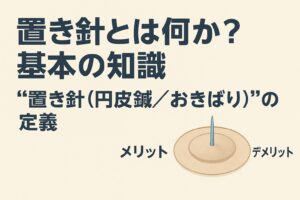

置き針とは何か?基本の知識

置き針(円皮鍼/おきばり)の定義

置き針とは、直径数ミリの小さな鍼をテープで固定し、皮膚の上から持続的に刺激を与える施術法です。別名「円皮鍼(えんぴしん)」とも呼ばれ、一般的な鍼のように深く刺すのではなく、ごく浅い部分にとどまります。そのため、日常生活を送りながら自然に刺激を受けられる点が特徴だと言われています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1711/)。

普通の鍼との違いと使用目的

通常の鍼は施術中のみ使用され、数分から数十分で抜去されることが多いのに対し、置き針は数時間から数日にわたって貼り続けられます。これにより、持続的な刺激が可能になり、肩こりや腰の重だるさ、さらには自律神経の乱れに関するケアにも利用されるとされています。忙しい人でも「貼ったまま仕事や家事ができる」という利便性が魅力であり、リラクゼーション目的でも選ばれることがあるそうです。

メリットとデメリットの概要

置き針のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

-

持続的な刺激が期待できる:長時間貼ることで、症状の改善につながる場合があると言われています。

-

生活を妨げない:小型で目立ちにくいため、日常生活の中で使いやすいとされています。

-

セルフケアに取り入れやすい:簡単に扱えるため、初心者でも取り入れやすいと考えられています。

一方で、デメリットも存在します。

-

肌トラブルのリスク:長時間の使用で、かゆみや赤み、かぶれが起こる場合があります。

-

部位によっては外れやすい:動きが多い場所や汗をかきやすい部分では粘着力が弱まることがあります。

-

効果に個人差がある:すべての人に同じような実感が得られるわけではないと言われています。

つまり、置き針はメリットとリスクを理解した上で、適切な期間と場所に使うことが重要です。安心して使うためには、初めは専門家に相談してみるのも良いでしょう。

#置き針 #円皮鍼 #肩こりケア #自律神経 #セルフケア

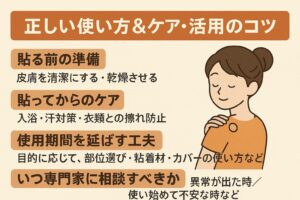

置き針 いつまで貼っていい?一般的な期間の目安

短期間(24〜72時間)の目安と特徴

置き針は、まず短期間の使用が基本とされています。一般的には24〜72時間ほどで貼り替えるのが安全だと言われています。皮膚の状態を確認しながら使うことで、かゆみや赤みといった肌トラブルを避けやすいのがポイントです。ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院の情報によれば、初めての人や敏感肌の人は特に短めの使用がおすすめとされています(引用元:https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/7742.html)。

中期間(2〜5日)のケースとメリット・デメリット

次に、中期間として2〜5日ほど使用するケースもあります。長めに貼ることで持続的な刺激が得られ、肩こりや腰の違和感が緩和されやすいと言われています。BLBはり灸整骨院によると、症状が続いている人やセルフケアを兼ねたい人には便利な選択肢になるそうです(引用元:https://yotsuya-blb.com/blog/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%87%9D-%E4%BD%95%E6%97%A5%E8%B2%BC%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8C%E5%AE%89%E5%85%A8%EF%BC%9F%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%AE%E5%AE%89%E3%81%A8%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9%E3%82%AC/)。ただし、長時間使うと汗や摩擦で粘着が弱まりやすく、かぶれやすい点には注意が必要です。

最長ライン:1週間程度の使用が可能なケースとその条件

条件が合えば、最長で1週間程度貼り続けられるケースもあるようです。特に肌が強い人や、動きが少なくテープがはがれにくい部位であれば長期間の使用が可能だと言われています。BLBはり灸整骨院の情報でも、肌の状態をこまめにチェックすれば1週間程度の使用も選択肢の一つになると紹介されています(引用元:https://yotsuya-blb.com/blog/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%87%9D-%E4%BD%95%E6%97%A5%E8%B2%BC%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8C%E5%AE%89%E5%85%A8%EF%BC%9F%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%AE%E5%AE%89%E3%81%A8%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9%E3%82%AC/)。ただし、肌に赤みやかゆみが出た場合はすぐに外すことが大切です。

#置き針 #円皮鍼 #使用期間 #肩こりケア #セルフケア

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す