「足 すぐしびれる」とは?:症状の捉え方と分類

「足がすぐしびれる」という感覚は、多くの人が一度は経験したことがあると思います。長時間あぐらをかいていたり、正座をしたあとに足先がジンジンするのは一時的なしびれです。血流が滞ることが原因で、姿勢を変えれば自然と改善すると言われています(引用元:しもいとうづ整骨院 https://shimoitouzu-seikotsu.com)。

一方で、特に理由が見当たらないのにしびれが続く場合や、繰り返し起きる場合は慢性的なしびれと考えられます。こちらは神経への圧迫や糖代謝の問題、栄養不足など体の内部に要因があることが多いとされています(引用元:みやがわ整骨院 https://miyagawa-seikotsu.com)。

一時的なしびれと慢性的なしびれの違い

一時的なしびれは「体勢を変えるとすぐ消える」という特徴があり、誰にでも起こりやすい反応です。例えば椅子に長く座ったあとや、同じ姿勢をとり続けたときに起こるケースです。

それに対して慢性的なしびれは「時間を置いても改善しにくい」ことが特徴です。足だけでなく手や腕にもしびれが広がったり、感覚が鈍くなることもあります。このような場合は、生活習慣や体の状態を見直すことがすすめられています(引用元:note https://note.com/kenkouphisical/n/nda591cf0b92c)。

片側か両側かで変わるセルフチェック指標

しびれを確認するときは「片側か両側か」に注目することも大切です。両足同時に起こるなら血行不良や生活習慣の影響が考えられやすいですが、片足だけ急にしびれた場合は脳梗塞など重い病気の初期サインである可能性があると言われています(引用元:からだなび https://karadanavi.com)。

また「歩いているとしびれが強くなる」「休むと少し楽になる」といった経過の仕方も、検査や来院の優先度を判断する手がかりになります。普段からしびれの出方を記録しておくことは、自分の体を守る上でとても役立つ習慣です。

#足のしびれ #一時的なしびれ #慢性的なしびれ #セルフチェック #健康コラム

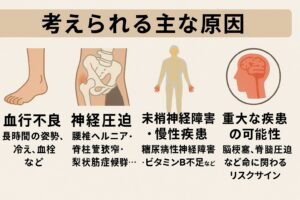

考えられる主な原因(原因別に丁寧に解説)

足がすぐしびれると感じるとき、その背景にはいくつかの要因があると言われています。ここでは代表的な原因を分けて見ていきましょう。

血行不良によるしびれ

長時間同じ姿勢を続けたり、冷えや血栓などで血液の流れが悪くなると、足先がしびれやすくなります。特に「ふくらはぎは第二の心臓」と呼ばれ、血液を心臓に戻すポンプの役割を担っているため、ふくらはぎがうまく働かないとしびれにつながることがあるそうです(引用元:さかぐち整骨院 https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

神経圧迫によるしびれ

腰やお尻まわりの神経が圧迫されることでもしびれは起こるとされています。代表的な例として、腰椎ヘルニアや脊柱管狭窄、梨状筋症候群があげられます。特に腰椎のトラブルは下半身全体に影響を及ぼしやすく、歩行時のしびれや痛みに関連するケースが多いと言われています(引用元:みやがわ整骨院 https://miyagawa-seikotsu.com, さかぐち整骨院 https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

末梢神経障害・慢性疾患によるしびれ

糖尿病に伴う神経障害や、ビタミンB群の不足による神経の働きの低下も、しびれを引き起こす原因のひとつと考えられています。生活習慣や栄養バランスの影響が大きく、長期的な体の管理が必要とされることが多いです(引用元:みやがわ整骨院 https://miyagawa-seikotsu.com)。

重大な疾患の可能性

片足だけ急にしびれが出たり、手足の感覚異常と一緒に言葉が出にくい、力が入らないなどの症状を伴う場合、脳梗塞など命に関わる病気のサインである可能性も指摘されています。また、脊髄の圧迫によってもしびれが続くことがあるとされており、見逃せないリスクです(引用元:さかぐち整骨院 https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

#足のしびれ #血行不良 #神経圧迫 #慢性疾患 #脳梗塞リスク

今すぐできるセルフケア:症状緩和テクニック

足のしびれを感じたとき、「何かできることはないかな?」と思う方も多いでしょう。ここでは自宅で取り入れやすいセルフケアを4つご紹介します。

ストレッチで筋肉の緊張をゆるめる

太ももの裏(ハムストリング)やお尻の奥にある梨状筋が硬くなると、神経や血管を圧迫しやすくなると言われています。座ったまま前屈するストレッチや、お尻を伸ばすポーズは、筋肉のこわばりをやわらげるのに役立つとされています(引用元:リハサク https://rehasaku.net, さかぐち整骨院 https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

マッサージと温熱で血流をサポート

ふくらはぎを手で軽く揉んだり、足湯や湯たんぽで温めると血流が促されやすくなるといわれています。血の巡りが良くなると、しびれ感の軽減にもつながる可能性があるそうです(引用元:E-Trend https://e-trend123.com, リハサク https://rehasaku.net, さかぐち整骨院 https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

ツボ押しと姿勢改善を意識する

足裏の中央にある「湧泉(ゆうせん)」というツボを刺激することで、全身の巡りを整えるサポートになるとされています。さらに、椅子に深く腰掛けて背筋を伸ばすなど、普段の姿勢を意識するだけでも予防につながるといわれています(引用元:さかぐち整骨院 https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

栄養バランスを見直す

神経の働きを保つためには、ビタミンB1・B6・B12が大切とされています。豚肉、レバー、卵などを食事に取り入れる工夫が、しびれに関わる栄養サポートにつながると考えられています(引用元:みやがわ整骨院 https://miyagawa-seikotsu.com)。

#足のしびれ #セルフケア #ストレッチ #マッサージ #栄養改善

続けるケア:セルフケアを習慣化するコツと注意点

一時的に足のしびれが楽になっても、そのまま放っておくと再発することが多いと言われています。大切なのは「セルフケアをどう続けるか」という視点です。ここでは、無理なく継続するための心構えや、日常生活に取り入れる工夫、そして放置した場合のリスクについて整理しました。

無理のないケアを継続する心構え

セルフケアは「毎日完璧にやろう」と思うと長続きしづらいものです。むしろ、少しずつで良いから気づいたときにやる、という柔らかい心構えの方が習慣化につながりやすいと言われています。例えば、1分だけストレッチする、寝る前に軽く足をマッサージするなど、小さな積み重ねを意識すると続けやすいです(引用元:note https://note.com/kenkouphisical/n/nda591cf0b92c)。

日常に組み込むポイント

「特別な時間を取らなくてもできる工夫」が習慣化のコツです。

-

テレビを見ながらハムストリングを伸ばす

-

デスクワーク中に30分に1回立ち上がる

-

信号待ちでつま先立ちをする

こうした生活の中の“すきま時間”を活用すると、自然にセルフケアが身につくと言われています。さらに、普段の姿勢を見直すことも重要で、猫背を避けて背筋を意識するだけでもしびれの予防に役立つ可能性があるとされています(引用元:note https://note.com/kenkouphisical/n/nda591cf0b92c, さかぐち整骨院 https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

放置のリスクと早期対応の重要性

しびれを軽く考えて放置すると、神経や血流の問題が進行して後遺症や合併症につながることがあると言われています。特に「しびれが長引く」「範囲が広がる」といった変化がある場合は、早めに相談することが重要とされています。専門家の意見を取り入れることで、日常のケアとあわせて改善をサポートできると考えられています(引用元:リハサク https://rehasaku.net, E-Trend https://e-trend123.com)。

#足のしびれ #セルフケア習慣 #姿勢改善 #早期対応 #健康維持

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す