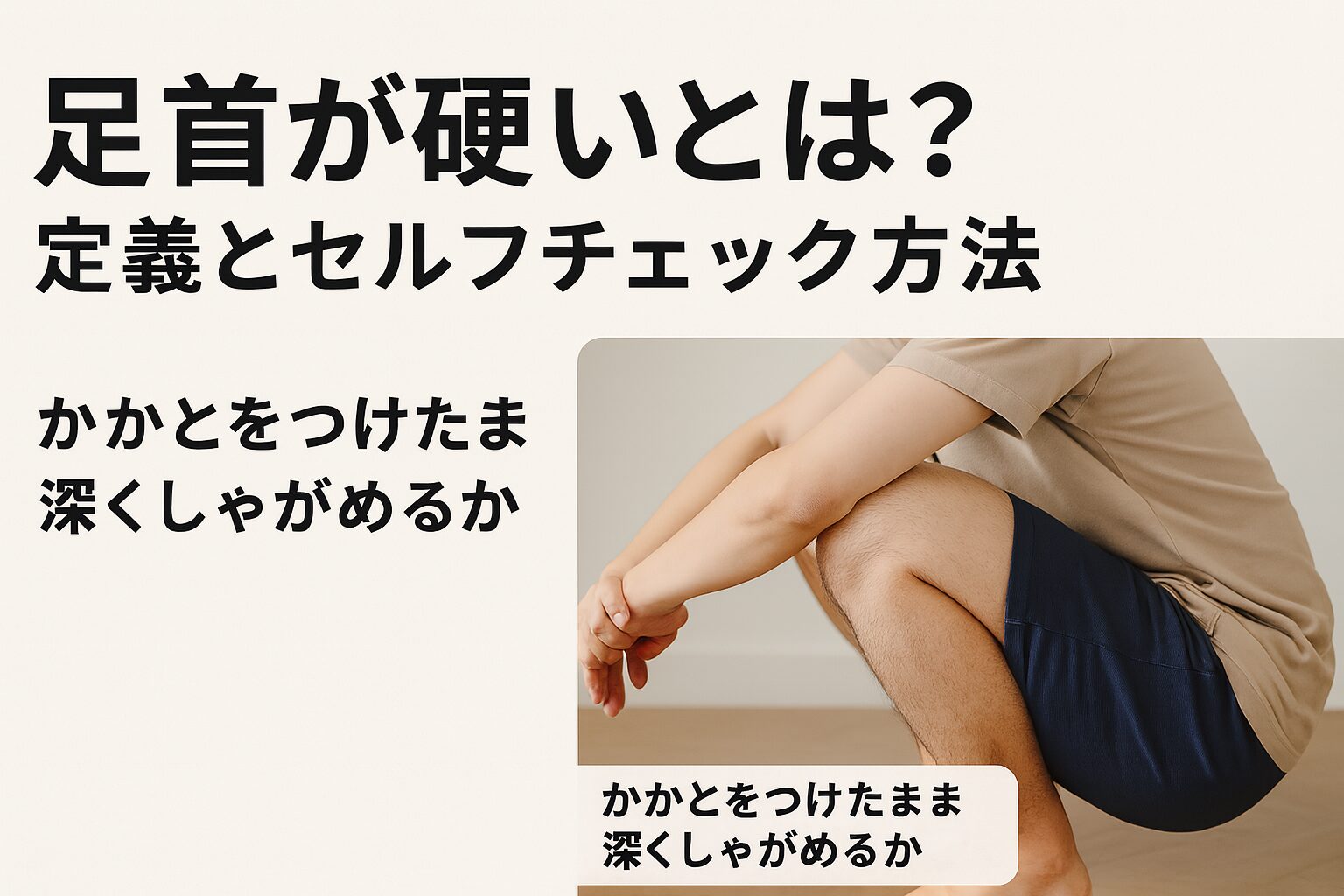

足首が硬いとは? ― 定義とセルフチェック方法

足首が「硬い」と感じる場面って、意外と日常の中に多いんですよね。例えば、しゃがんだときにかかとがすぐ浮いてしまったり、歩いているだけなのに足首の動きがぎこちなく感じたり…。こうした状態は、足首の可動域が狭くなっていると言われています(引用元: https://www.krm0730.net/blog/3078/ )。

「でも、どこまで動けば“普通”なの?」と思う人も多いので、まずは簡単に自分でチェックしてみるところから始めてみましょう。

自宅でできる『足首が硬いかどうか』セルフチェック

● チェック①:かかとをつけたまま深くしゃがめるか

「ちょっとやってみてください」と声をかけると、多くの人が途中でグラッとしたり、後ろに倒れそうになったりします。かかとが浮く場合は、足首の背屈(つま先を上げる動き)がしづらくなっていると言われています(引用元: https://xn--t8jc3b0jz23xyv5c1ig.com )。

● チェック②:足首を前に傾けたとき、すねがつま先より前に出るか

ゆっくり前に体重をかけていくと、足首に詰まり感が出る人もいます。「なんか奥の方がつっかえる感じがする…」と感じる場合も、可動域が狭い可能性があると言われています。

● チェック③:壁につま先を10cm離して膝が壁につくか

これもよく使われる簡単な確認方法です。膝が壁につかない場合、足首の動きに制限が出ている場合があると言われています(引用元: https://www.krm0730.net/blog/3078/ )。

チェック結果の見方 ― “硬さ”の目安

3つのチェックのうち、1つでも難しいと感じたら足首が硬い傾向にあると言われています。ただ、「硬い=悪い」というよりも、硬さが積み重なることで膝や腰への負担につながりやすいとされているので、気づいた時点でケアを始めるのが大切です。

会話の中でもよく「昔から硬いから仕方ないですよね?」と聞かれますが、その場で軽く動かすだけでも感覚が変わる人が多いんです。なので、まずは「自分がどのくらい動きづらいのか」を知ることがスタートになります。

#足首が硬い

#セルフチェック

#足首ストレッチ

#可動域

#体のケア

足首が硬くなる主な原因 ― 生活習慣・筋肉・関節の観点から

「足首が硬いんですよね…」と相談を受けることがよくありますが、実はその裏側にはいくつか共通した生活習慣や体の特徴が関わっていると言われています。普段の生活の中で何気なく続けている行動が足首の可動域に影響することもあるので、ここでは代表的な原因をまとめてお伝えします。

① 運動不足・座りっぱなし・歩く機会の少なさ

まず多いのが、「普段あまり歩かない」「デスクワーク中心」という生活スタイルです。長時間座りっぱなしになると、足首周りの筋肉が動かなくなり、柔軟性が低下しやすいと言われています(引用元:からだ接骨院グループ)。

実際、「仕事柄ずっと座ってて…」という方は足首の動きが小さくなりやすく、しゃがむ動作や階段の昇り降りでツッパリ感を感じるケースも多いです。

「歩いてるつもりだけど、実はそんなに歩いてなかった…」という気づきもよくあります。

② ふくらはぎ・アキレス腱の柔軟性低下

ふくらはぎやアキレス腱は、足首の動きに直接関わる大事な部分です。

ここが硬くなると、足首を前に倒す背屈の動きがしづらくなると言われています(引用元:薮下整骨院)。

「ストレッチは苦手で、ほとんどやってません」という方は特に、このパターンが当てはまるケースが多いです。筋肉や腱は使わないと自然に硬くなるため、気づいたら動きが小さくなっていた…ということは珍しくありません。

③ 過去の捻挫や関節の歪み・骨格バランスの乱れ

「昔、部活でよく捻挫していて…」という方もよくいます。

捻挫の後、十分にケアできていなかった場合、関節の位置が微妙にズレてしまうことがあり、その影響で足首の動きが制限されると言われています(引用元:u-seitai.com)。

また、骨盤や膝のバランスが崩れていると足首に負担がかかり、結果的に硬く感じる場合もあります。

会話の中でも「そういえば昔ひねったことありました…」と後から思い出す方が多い印象です。

④ 年齢・体質(もともとの関節可動域)

年齢を重ねると筋肉の弾力が低下しやすくなるため、足首の柔軟性にも影響が出ると言われています(引用元:整体ステーション)。

また、生まれつき関節の可動域が広い人・狭い人がいるように、体質的な違いがあるのも事実です。

「昔から硬いんですよ」という方は、このタイプに当てはまるケースが多いですが、ケアを続けることで動きやすさが変わる人も多くいます。

#足首が硬い原因

#ふくらはぎの柔軟性

#アキレス腱

#捻挫の影響

#関節可動域

足首が硬いままでいるリスク ― 体の不調やケガにつながる可能性

「足首が硬いだけでそんなに影響あるんですか?」とよく質問をいただきます。ぱっと見ただけでは問題なさそうに感じても、実は足首の動きが小さい状態が続くと、体のあちこちに負担が広がっていくと言われています。ここでは、意外と見落とされがちなリスクを、人との会話の流れに近い形でまとめていきます。

① 膝・股関節・腰への余計な負担

足首が硬いと、歩くときやしゃがむ動作で本来動くはずの部分が動きにくくなり、そのぶん膝や股関節、腰が代わりに動こうとしてしまうと言われています(引用元:薮下整骨院)。

例えば「しゃがむと膝が痛い」という人の中には、実は足首の硬さが関係しているケースもあります。

ふとした時に「なんか膝がしんどいな…」「腰が重い感じが続くな…」という状態が出ている方は、足首の動きが影響している可能性を考えてみても良いと感じます。

② つまずきやすさ・捻挫・転倒リスクの増加

足首が硬く背屈(つま先を上げる動き)がしづらいと、足が地面をうまくクリアできず、つまずきやすくなると言われています(引用元:薮下整骨院)。

実際、「よくつまずくんですよね」「段差で足が引っかかりやすいんです」という相談は多いです。

また、足首の柔軟性が低下すると踏ん張りが弱くなり、捻挫や転倒のリスクが上がるとも言われています。特に普段から運動量が少ない方や、スニーカー以外の硬い靴をよく履く方は注意が必要かもしれません。

③ 血流悪化・むくみ・冷え・疲れやすさなど体全体への影響

足首は体の末端に位置し、血流やリンパの流れとも関係が深い部分です。ここが動きづらくなると、ふくらはぎのポンプ作用が弱くなり、むくみや冷え、だるさにつながりやすいと言われています(引用元:整体ステーション)。

会話の中でも「夕方になると足がパンパンになるんです」「冬は特に冷える感じが強いです」と話す方が多く、足首が硬いままの状態が続くと、こうした不調が積み重なりやすいとされています。

「そっか、足首だけの問題じゃなかったのか…」と気づかれる方も多く、全身の巡りにまで影響する部分なんだと感じられるかもしれません。

#足首が硬いリスク

#膝腰の負担

#転倒予防

#むくみ冷え

#血流低下

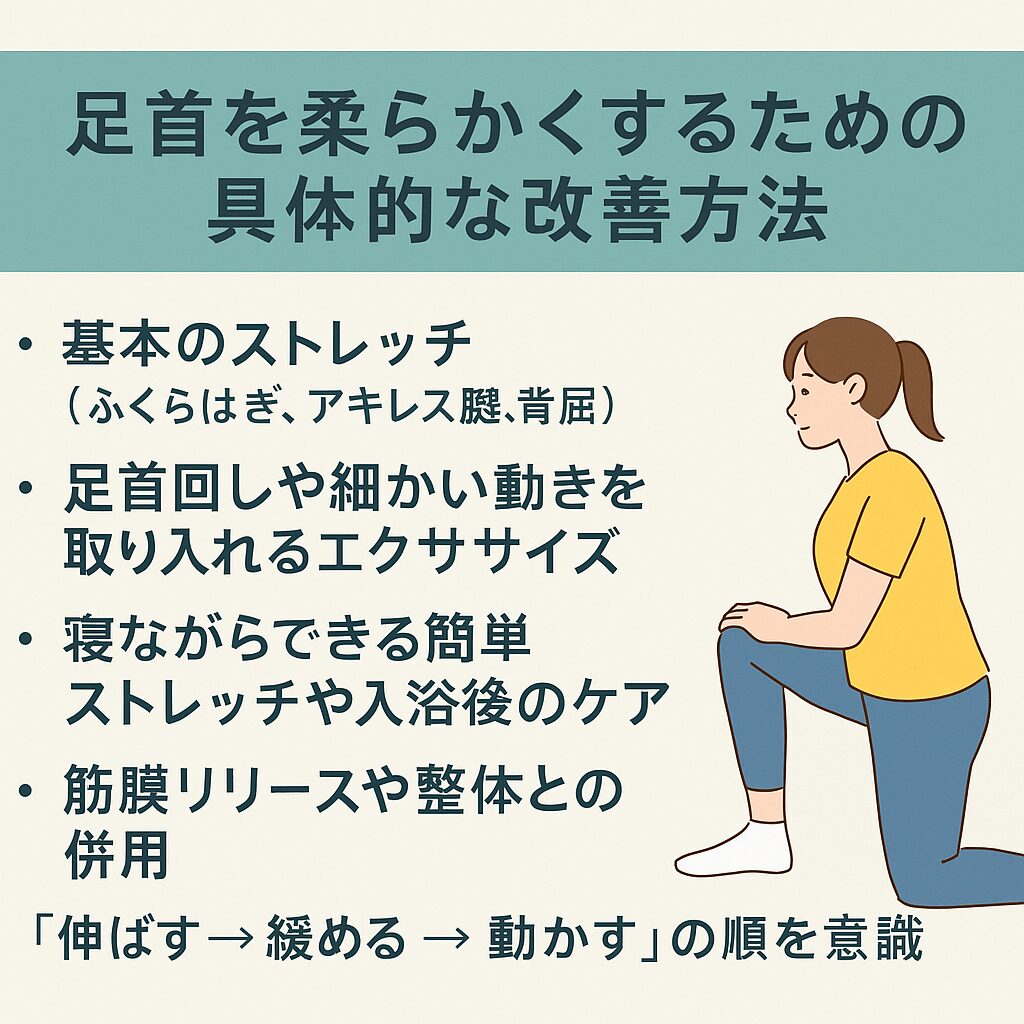

足首を柔らかくするための具体的な改善方法

「足首を柔らかくしたいんですけど、どうしたら良いですか?」と聞かれることが本当に多いです。

実は、足首は“ちょっとしたケア”でも変化を感じやすい部位と言われています。そこで今回は、自宅でできる方法から専門的なアプローチまで、段階を追ってわかりやすくまとめてみました。

① 基本のストレッチ(ふくらはぎ・アキレス腱・足首の背屈)

まず取り入れたいのは、シンプルなストレッチです。

ふくらはぎやアキレス腱の柔軟性は、足首の動きに深く関わると言われています(引用元:薮下整骨院)。

たとえば、

・壁に手をついてふくらはぎを伸ばす

・段差にかかとを乗せてアキレス腱をゆっくり伸ばす

・つま先を上げる背屈ストレッチを行う

といった基本動作でも、足首周りがじわっと緩んでくる感覚が出やすいです。

会話の中でも、「これなら続けられそう」と言ってもらえることが多く、最初のステップとしておすすめしやすい方法です。

② 足首回しや細かい動きを取り入れるエクササイズ

ストレッチで筋肉が緩み始めたら、次は“動かす練習”です。

足首を大きく回したり、つま先を上下に細かく動かしたりすると、関節の動きが滑らかになりやすいと言われています(引用元:薮下整骨院)。

「え、こんな動きだけで変わるんですか?」と驚かれる方もいますが、関節は“動かしていくことで可動域を広げていく”性質があるため、小さな動きでも意味があります。

③ 寝ながらできる簡単ストレッチ・入浴後のケア

「立って行うストレッチは続かない…」という方には、寝ながらできるケアが合うこともあります。

仰向けでタオルを足裏に引っかけて行うストレッチは負担が少なく、取り入れやすいと言われています(引用元:薮下整骨院)。

また、入浴後の体が温まったタイミングは筋肉が緩みやすい時間帯なので、その流れで「ちょっとだけ伸ばす」だけでも違いを感じやすいです。

④ 筋膜リリースや整体・徒手療法を併用する場合も

もし過去に捻挫があったり、関節の歪みが気になる場合は、専門家の施術で関節の滑りを整えるアプローチもあると言われています(引用元:u-seitai.com)。

特に、

・足首の詰まり感が強い

・片脚だけ硬さが極端

・昔のケガが気になっている

こうしたケースでは筋膜リリースや徒手的な調整を併用することで、動きやすさの実感が出やすい方もいます。

⑤ 「伸ばす → 緩める → 動かす」の順を意識する

足首ケアの流れとしては、

① 伸ばす(ストレッチ)→ ② 緩める(マッサージや温め)→ ③ 動かす(エクササイズ)

この順番が効率的だと言われています(引用元:u-seitai.com)。

「なんとなく自己流でやってました…」という方が多いですが、順序を意識するだけでケアの手応えが変わることもあります。

#足首ストレッチ

#アキレス腱ケア

#足首回し

#筋膜リリース

#エクササイズ

ストレッチ・ケアを行う上での注意点と継続のコツ

「ストレッチって、どう続ければ良いんですか?」

「これって痛くても伸ばしたほうがいいんですか?」

という質問をいただくことが多いのですが、実は“やり方”と同じくらい“続け方”も大事だと言われています。ここでは、安全に足首をケアしていくためのポイントを、なるべく日常の会話のような形でまとめてみました。

① 痛みを感じたときは無理しない・強く伸ばしすぎない

ストレッチは「心地よい範囲」で行うのが基本です。

薮下整骨院でも、強く伸ばしすぎると筋肉がかえって緊張してしまい、逆効果になることがあると言われています(引用元:https://yabushita-seikotsuin.com/)。

よく、「ここまでいけるんじゃないかと思って頑張っちゃいました…」という方もいますが、不快な痛みが出ると体が反射的に固くなりやすいので、痛みが出たらすぐに緩めることが大切です。

② 体が温まっているとき・入浴後のタイミングを狙う

ストレッチは、筋肉が温まって柔らかくなっている状態で行うと効果を感じやすいと言われています(引用元:薮下整骨院)。

入浴後や軽い運動の後は血流が良くなっており、伸ばしてもツッパリ感が出にくいので、無理なく取り組みやすい時間帯です。

会話でも「お風呂のあとにやったら楽でした!」という声が多く、続けやすいタイミングを見つけることで自然と習慣になっていきます。

③ 毎日・継続することが大切 ― 一度でなく習慣化する

足首の柔軟性は、短期的な変化より“少しずつ積み重ねること”のほうが大切だと言われています(引用元:https://xn--t8jc3b0jz23xyv5c1ig.com/)。

「昨日頑張ったのに、今日また硬くなってる…」という声もありますが、それは自然なことで、毎日少しずつ動かすことで体の反応が出やすくなっています。

完璧を求めず、

・寝る前に30秒だけ

・入浴後に1セットだけ

など、小さな習慣として取り入れるほうが続けやすいです。

④ 捻挫やケガの既往がある場合は、自己流でなく専門家のアドバイスを

もし過去に捻挫などのケガがある場合、関節の動きが微妙にズレているケースがあると言われています(引用元:https://u-seitai.com/)。

こうしたケースでは、自己流で無理にストレッチを続けるより、専門家の触診を受けて動きやすくするポイントを教わるほうが安全です。

会話でも「昔の捻挫が原因だったんですね…」と気づく方が多く、専門的な視点を取り入れることでケアが前進しやすくなります。

#ストレッチのコツ

#足首ケア

#継続が大事

#入浴後ストレッチ

#専門家アドバイス

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す