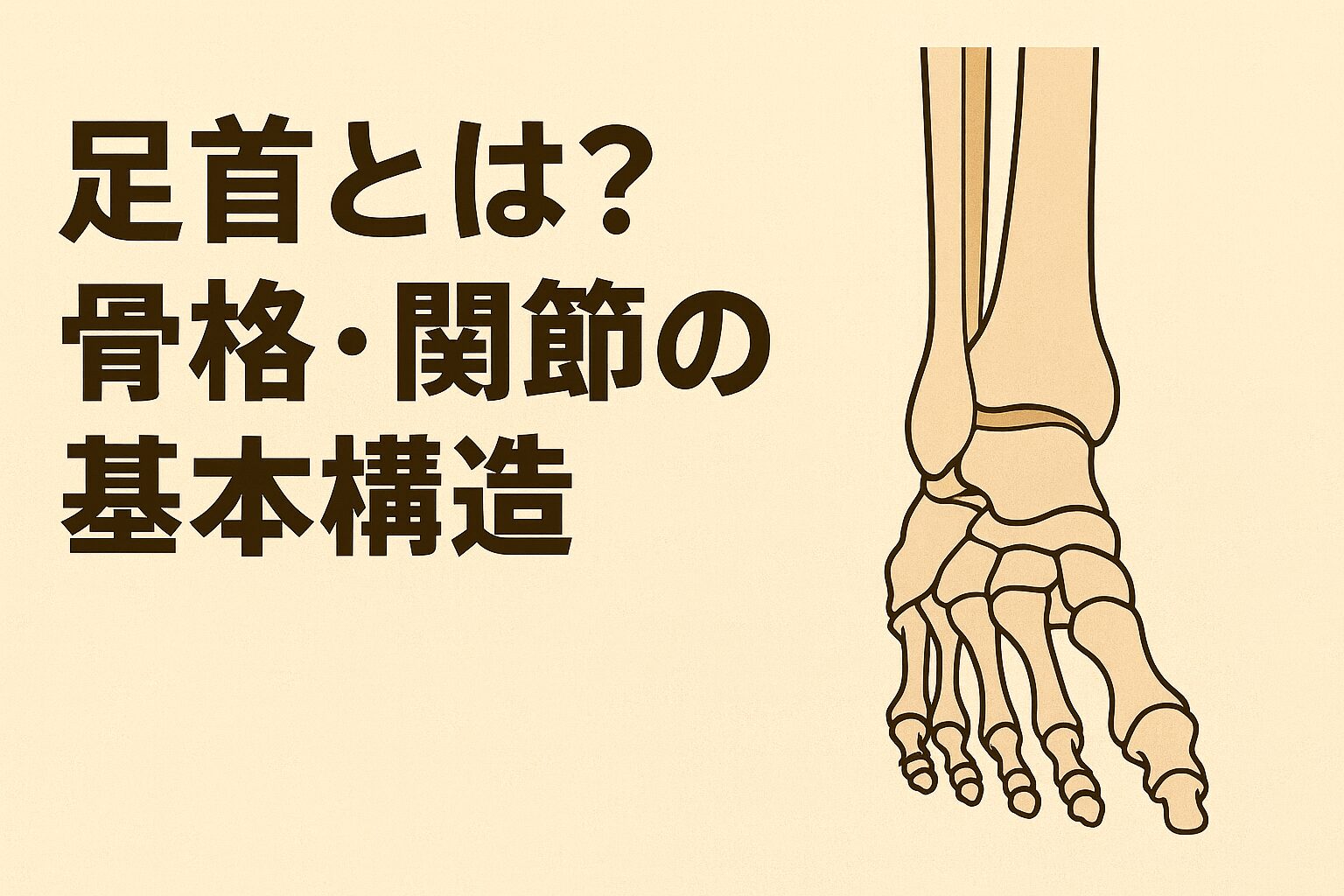

1.足首とは?骨格・関節の基本構造(約700文字)

足首の骨格と関節の仕組み

足首の構造って、パッと見だとシンプルに思われがちなんですが、実はかなり複雑な作りになっていると言われています。友人から「足首ってどういう骨で動いてるの?」と聞かれることがあるんですが、説明し始めると意外と深くて驚かれることが多いんです。

足首、つまり足関節は 脛骨・腓骨・距骨・踵骨 などの骨が組み合わさってできていると言われています(引用元:https://nagaikizuna.com/post/post-3286)。中でも距骨は、脛骨と腓骨の間にうまく収まるような形をしていて、この「ハマり込み」が足首の安定性を保つポイントになると言われています。

足首を構成する主な関節と役割

足首にはいくつかの関節があります。代表的なのは

・距腿関節

・距骨下関節

・遠位脛腓関節

の3つで、それぞれ役割が少しずつ異なると言われています(引用元:https://www.ashiura-saitama.com/study/anatomy-ankle)。

距腿関節は背屈と底屈、つまり「つま先を上げる・下げる」動きに大きく関わる関節です。距骨下関節は内反・外反と呼ばれる動きに関与し、足場が不安定な場所を歩くときに役立つと言われています。遠位脛腓関節は脛骨と腓骨をつなぐ補助的な関節で、足首全体の安定性を維持していると言われています。

さらに、足首は安定性と可動性を両立させる不思議な構造を持つと言われています(引用元:https://www.ashiura-saitama.com/study/anatomy-ankle)。安定していないと歩けませんし、動かなければ踏み返しがしづらいですよね。そのバランスを自然に保っているのが、足首の特徴的な骨格なのだと思います。

#足首の骨格

#足関節の構造

#距腿関節

#距骨下関節

#安定性と可動性

2.靭帯・腱・筋肉が支える足首の仕組み(約700文字)

靭帯の役割と損傷されやすい理由

足首の周りにはたくさんの靭帯があって、骨だけでは支えきれない部分を補強していると言われています。知人から「足首をひねりやすいのって何で?」と聞かれたことがあるんですが、その答えは靭帯の特徴にあります。

内側には三角靭帯と呼ばれる強靭な靭帯があり、外側には 前距腓靭帯・踵腓靭帯・後距腓靭帯 が並んでいます(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog110/)。外側靭帯は特に損傷されやすいと言われていて、これは内反方向(足首が内側に倒れる動き)が起こりやすい構造だからだと言われています。

筋肉・腱・神経など軟部組織が支える仕組み

足首の動きを支える筋肉は「前方・外側・後方浅部・後方深部」の4つの区画に分けられると言われています(引用元:https://www.mcdavid.co.jp/sportmed_anatomy/ankle/)。

例えば前方の筋肉はつま先を上げる背屈、外側の筋肉は内反を防ぐ外反動作、後方の筋肉は底屈といった具合に役割が分かれています。こうして聞くと、筋肉同士がうまく連携して動いている様子がイメージしやすいと思います。

さらに足首には腱や腱鞘、神経や血管などの軟部組織も多く走っています。これらは「動きを滑らかにする」「感覚を伝える」「血流を届ける」といった大切な働きを担っていると言われています(引用元:https://www.ashiura-saitama.com/study/anatomy-ankle)。普段あまり意識しませんが、こうした組織がそろって初めて足首は自然に動けるんだな、と実感します。

#足首の構造

#靭帯と筋肉の役割

#距腿関節と距骨下関節

#足首の安定性

#軟部組織の重要性

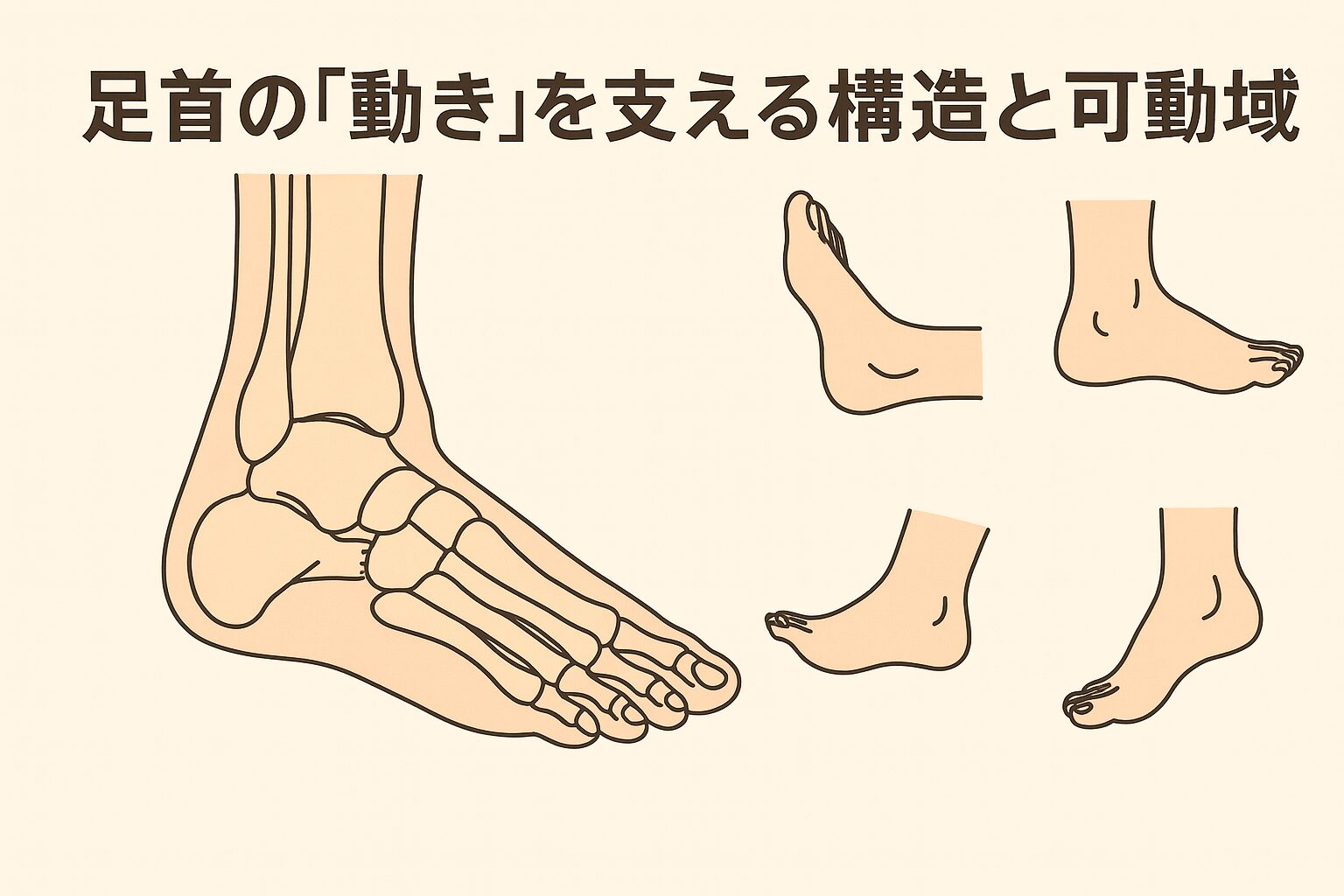

3.足首の「動き」を支える構造と可動域

足首が動く方向とその仕組み

「足首って、どのくらい動くの?」と質問されることがあります。実際には背屈・底屈・内反・外反・内転・外転といった、複数の方向に動くと言われています。特に背屈と底屈は距腿関節が中心になって行われる動きで、つま先を上げたり、地面を蹴り出したりするときに欠かせない働きだと言われています(引用元:https://nagaikizuna.com/post/post-3286)。

また、内反や外反は距骨下関節が関わる動作で、ちょっとした段差や傾斜のある地面を歩くときに必要になります。動きの幅は人によって違いますが、骨の形や靭帯の張力によって制限されることもある、と説明されることが多いです。

関節の連動と歩行時の働き

歩いているとき、足首は単独で動いているわけではなく、距腿関節・距骨下関節・遠位脛腓関節が連動して働くと言われています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog110/)。例えば「かかとが着地する瞬間」と「つま先で蹴り出す瞬間」では動きがまったく異なります。

着地のときは足首が自然にわずかに背屈して衝撃を吸収し、次の瞬間には底屈へと移り変わりながら体を前に進める準備をします。この流れがスムーズでないと、足首だけでなく膝や股関節にも負担が広がることがあると言われています。

さらに、足首は構造的に可動域が制限されやすい部分もあります。距骨が脛骨と腓骨に挟み込まれるような形をしているため、骨同士の「ハマり込み」が可動域に影響することがあると言われています。同時に、靭帯のテンションが強く働く場面では、動きの方向が自然に制限されることもあるとされています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog110/)。

こうした複雑な仕組みがあるからこそ、足首は繊細な動きを実現しつつ、体を支える大切な役割を果たしているのだと思います。

#足首の可動域

#距腿関節と距骨下関節

#歩行と足首の連動

#足首の動きの仕組み

#可動域が制限されやすい理由

4.足首構造が関係するトラブルとその原因

足首がケガをしやすい理由と代表的なトラブル

「どうして足首ってケガしやすいの?」と聞かれることがあります。実際、足首は構造的に“ひねり”が起こりやすいと言われています。例えば、距骨が脛骨と腓骨の間に挟まれるような形をしているため、内反方向へ倒れやすい特徴があると言われています(引用元:https://nagaikizuna.com/post/post-3286)。この内反動作が強く出たときに発生しやすいのが 内反捻挫 です。

一方、外反側にひねる 外反捻挫 もありますが、頻度としては内反の方が多いと言われています。外側靭帯(前距腓靭帯など)は比較的細く、衝撃を受けた際に負担が集中しやすいとも言われています。

さらに、繰り返しの負荷や加齢などが重なると、変形性足関節症 や慢性的な靭帯のゆるみが生じる場合もある、と説明されることがあります(引用元:https://www.ashiura-saitama.com/study/anatomy-ankle)。一度ケガをすると周囲の組織が弱くなり、負担の逃げ方が変わってしまうため、再び痛めやすくなると言われています。

構造理解から見るトラブル予防の視点

足首のケガを防ぐには、「どこに負担がかかりやすいのか」を知っておくことが大切だと考えられています。足首は歩行中、着地の瞬間から蹴り出しまで絶えず角度が変化します。特に着地時には距骨下関節が微妙に動き、路面の傾きに対応していると言われています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog110/)。

もしこの連動がスムーズでなかったり、筋力・柔軟性が不足していたりすると、内反方向のズレが起きやすくなります。結果として靭帯に過度なテンションがかかり、捻挫につながることもあると説明されるケースがあります。

また、足首の可動域が狭いと、膝や股関節が代わりに動きすぎてしまうため、別の部位を痛めるリスクが高まるとも言われています。日常の中で少し動かすだけでも、関節の連動が整い、トラブル予防に役立つと言われています。

#足首のトラブル

#捻挫の原因

#足首の構造とリスク

#再発しやすい理由

#足関節症と予防

5.構造を守るための日常ケアとセルフメンテナンス

筋力・柔軟性・バランスを整えるセルフケア

「足首を長く使い続けるために何をすればいいの?」と聞かれることがあります。結論としては、筋力・柔軟性・バランスの3つをまんべんなく整えていくことが大切だと言われています。特に ふくらはぎ、腓骨筋群、前脛骨筋 の働きが大きく、これらが弱ってくると足首の安定性が一気に低下すると説明されることが多いです(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog110/)。

例えば、つま先立ちのエクササイズはふくらはぎを鍛えやすく、足首を支える底屈の動きに役立つと言われています。外側の腓骨筋群は内反方向への倒れ込みを防ぐとされており、チューブトレーニングなどが適していると言われています。前脛骨筋は背屈に関わる筋肉で、つま先上げの動作を繰り返すだけでも刺激が入るようです。

柔軟性を整えるためには、ふくらはぎのストレッチや足底のほぐしがよく紹介されています。筋肉が固くなると動きに余裕がなくなり、負担が一点に集まりやすいと言われています。バランストレーニングは片脚立ちなど簡単なものでも効果があると言われています。

歩き方・靴選び・年齢変化への対応

日常動作の中で見落としがちなのが「歩き方」と「靴の選び方」です。特に靴底の減り方は足首にかかる負担を強く反映すると言われています(引用元:https://nagaikizuna.com/post/post-3286)。外側だけが極端に擦り減っていると、内反方向の力が常にかかっている可能性があるため、早めに気づいておくとよさそうです。

歩くときは、かかと → 足裏 → つま先の流れで体重が移動していくのが自然なパターンだと言われています。不整地や急な方向転換が続くと足首にねじれが生じやすく、靭帯に負担がかかることもあるとされています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog110/)。

年齢や運動量の変化に伴い、可動域の低下や安定性の不足が徐々に進むケースもあるようです。「体が固くなってきたな」と感じるタイミングが、足首を少しでも動かしておく良いきっかけになると言われています。日常の中で無理なく続けられるケアが、長期的には足首を守る土台になるのだと思います。

#足首のセルフケア

#足首の安定性アップ

#靴選びのポイント

#可動域の維持

#日常でできるメンテナンス

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す