首筋が痛い右側が起こるメカニズム

「最近、右の首筋だけ痛くなるんだよね…」と相談を受けることがよくあります。実は、首まわりは細かい筋肉や神経が集まっているため、生活のちょっとしたクセでも負担が片側だけに寄ると言われています。ここでは、右側の首筋の痛みがなぜ出やすいのか、その背景をわかりやすくお話しします。

右側だけに痛みを感じやすい典型例

まず多いのが、デスクワークやスマホの使いすぎです。「気づくと画面を右側に置いてるんだよね」と言う方もいて、無意識に右肩を前に出す姿勢が続くと、首の右側の筋肉が疲れやすくなると言われています。また、利き手が右の場合、荷物を右で持つ・マウスを右で使うなどの習慣が積み重なり、左右差が生まれやすいとも考えられています。(引用元:https://www.krm0730.net/blog/2450/)

首〜肩〜肩甲骨まわりの筋肉・神経・血流の関係

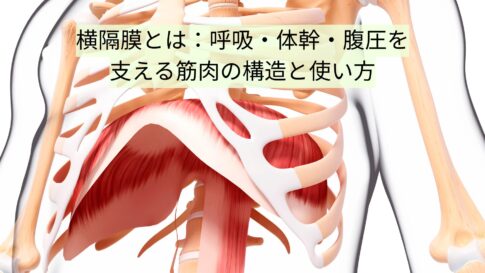

首の右側には、斜角筋・肩甲挙筋・僧帽筋の上部など、細かい筋肉が層のように重なっています。これらがこわばると、血流が滞りやすくなり、重だるさやピキッとした感覚が出ることがあると言われています。

「なんか右だけ張ってる気がする…」という感覚は、実際に筋膜や筋繊維の緊張によって起きることが多いようです。

左右差を生む姿勢や動作のクセ

「そういえば、バッグいつも右肩に掛けてるかも…」

「寝る時って、気づくと右を向いてることが多いんだよね」

こんなクセはありませんか?

日常の小さな動作でも、同じ側に繰り返し負担がかかると、筋肉が片方だけ硬くなりやすいと言われています。長時間座る人は、腰〜背中〜首まで連動して姿勢が崩れやすいため、首筋の痛みと関係してくるとも言われています。

「右側だけ」に出やすい意外な原因

痛みの背景には、自律神経のバランスや内臓の緊張が反射的に首へ影響するケースがあると言われています。

「最近ストレス多い?」「呼吸が浅くない?」と尋ねると、思い当たる方が意外と多い印象です。肩で呼吸するクセが続くと、首まわりが常に力んだ状態になり、右側だけに負担が出ることもあるようです。

#首筋の痛み

#右側の首の不調

#デスクワーク疲れ

#スマホ首対策

#自律神経ケア

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す