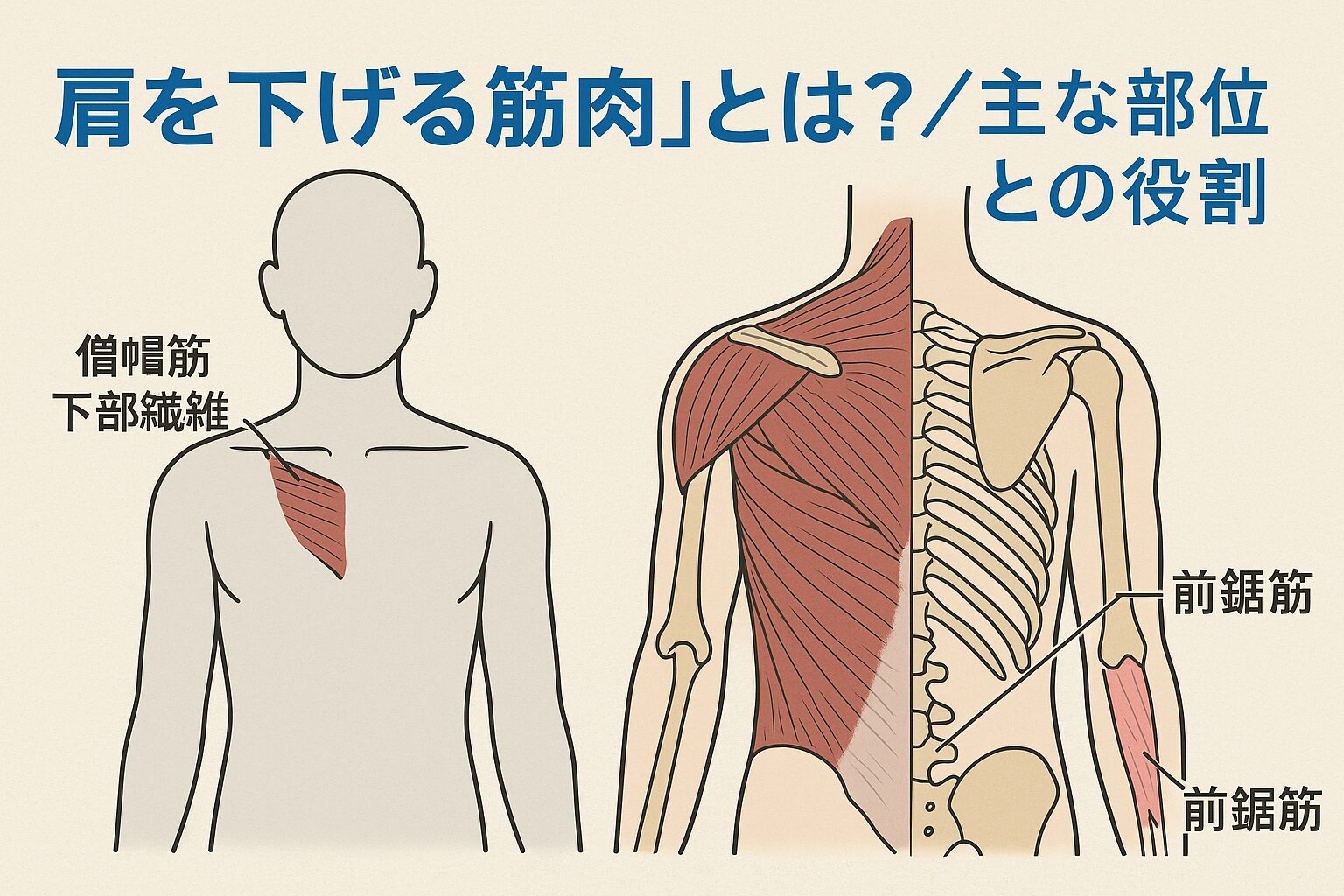

「肩を下げる筋肉」とは?/主な部位とその役割

「肩を下げる筋肉」という言葉、ちょっと聞き慣れないかもしれませんが、実は姿勢や肩の位置に深く関わる重要な筋群を指しています。日常生活で「肩がいつも上がっている感じ」「なんとなく肩こりがひどい」「いかり肩っぽく見える」といった悩みを抱える方は、この「肩を下げる筋肉」がうまく働いていない可能性があると言われています。さかぐち整骨院

以下では、特に知っておきたい3つの筋肉(部位)を挙げながら、何をしてくれるかをざっくりご説明します。

僧帽筋下部繊維(そうぼうきん かぶせんい)

この筋肉は、首の付け根あたりから背中の中央下部にかけて広がる、比較的大きな筋の一部です。背骨や肩甲骨に付着していて、肩甲骨を「下に」「少し内側に」引き下げる役割があると言われています。muscle-guide.info+1

例えば、力を抜いて肩を“自然に”落としたときに働くのが、この僧帽筋下部繊維。ここが弱まっていたり、逆に上部ばかりが使われて肩をすくめてしまっていると、肩が常に上がりがちになってしまうそうです。さかぐち整骨院+1

なので、「肩を下げる筋肉」という視点でまず押さえておきたい筋ですね。

広背筋(こうはいきん)

次に、背中の下側から脇にかけて大きく広がっている筋肉、広背筋です。腕を後ろに引く動きや、肩甲骨を下げる・安定させる動作に深く関与すると言われています。トレーニング マッサージ|BODY GRIT+1

この筋がしっかり使えることで、肩甲骨が“自然に”下がって落ち着いた位置にあることが期待され、「肩が上がりっぱなし」という癖を防ぎやすいともいわれています。さかぐち整骨院

前鋸筋(ぜんきょきん)およびその他の補助筋

そしてもう一つあげておきたいのが前鋸筋。この筋肉も肩甲骨の動き・位置に影響しており、「肩を下げる」「肩甲骨を背中側に安定させる」働きに加わってくると言われています。note(ノート)

肩甲骨を「ただ後ろに寄せる」だけでなく、「下に落ちるように・安定しているように」見せるには、この前鋸筋や僧帽筋下部などがバランスよく働くことがポイントになります。

肩甲骨の位置・肩の高さ・姿勢との関係

肩甲骨が高めの位置にあると、肩が上がって見えやすく、いかり肩の印象を与えがちです。一方、肩甲骨が下がって安定していると、肩のラインが穏やかになり、印象的にも“リラックスしている”“姿勢が整っている”という印象を与えやすいといわれています。さかぐち整骨院

この肩甲骨の位置を左右するのが、まさに「肩を下げる筋肉」の働きです。姿勢が崩れて前かがみになったり、長時間のPC・スマホ操作で無意識に肩をすくめていたりすると、肩を下げる筋肉が使われづらく、逆に「肩上げる筋肉(僧帽筋上部・肩甲挙筋など)」が働き過ぎになってしまうと考えられています。Posture RAM+1

このように「肩をすくめる筋肉」と「肩を下げる筋肉」のバランスがくずれると、肩甲骨の位置が高めになったり、肩が上がった状態が日常化したり、結果として肩こり・巻き肩・猫背のような姿勢のくずれにつながることがあるとされます。さかぐち整骨院

ですから、肩を下げる筋肉を意識して「肩をただ下げる」だけでなく、「肩甲骨を安定した位置に保つ」イメージを持つことが、姿勢改善・肩の高さを整えるうえで重要なんですね。

なぜ「肩が上がる」「肩が疲れる」のか?原因を知ろう

猫背・巻き肩・長時間PCやスマホ使用による肩の引き上げ癖

「最近、肩がいつも上の方にある気がする…」そんな方、多いのではないでしょうか。実は、長時間のPC作業やスマホを見る姿勢、そして巻き肩・猫背姿勢というのが、“肩を上げてしまうクセ”の主要な原因とされています。例えば、前かがみになっていると、肩甲骨が後ろへ引けず、肩をすくめる動作が無意識に多くなってしまうと言われています。

このような状態が続くと、肩が常に“上がった”状態になりがちで、肩の疲れを感じやすくなるのです。

日中のデスクワーク中、ふと肩を触ってみると「いつもより高く感じる」といった自覚があれば、それは肩を下げる筋肉があまり使われておらず、代わりに肩を上げる筋肉が頑張っているサインかもしれません。

肩を下げる筋肉が弱く/硬くなるメカニズム

では、なぜ肩が上がってしまうのか?キーポイントは「肩を下げる筋肉」が十分に機能していないからと言われています。例えば、肩甲骨を下へ引く働きを持つ筋肉が硬くなったり、逆に弱くなったりすることで、肩甲骨の位置が不安定になり、肩が上がりやすくなるというわけです。

具体的には、長時間の同一姿勢やストレス、運動不足などが筋肉を硬直させ、動きにくくなってしまうことが多く指摘されています。すると、肩をすくめる筋肉群が優勢になり、「肩が上がってしまう」状態がクセ化してくるのです。

この状況が続くと、肩甲骨が動きづらくなったり、肩の高さに左右差が出たり、結果的に「いかり肩」「肩こり」「首こり」「肩甲骨周りの動きの悪さ」などを感じやすくなると言われています。

つまり、肩が上がる・疲れるというのは、単なる疲れではなく“肩を下げる筋肉”の働きが弱く/硬くなり、そのバランスが崩れているサインともいえるのです。

「肩を下げる筋肉」の働きを意識しながら、普段の姿勢や習慣を見直すことが、肩を楽にする第一歩と言えそうですね。次回は、この筋肉をほぐしたり、鍛えたりする具体的な方法をご紹介します。ご興味があれば、ぜひお知らせください。

#肩を下げる筋肉 #巻き肩改善 #肩こり予防 #姿勢改善 #肩甲骨ケア

肩を下げる筋肉をほぐす・ストレッチする方法

「肩を下げる筋肉」をほぐすことって、実は姿勢を整えるためにとても大切なんですよね。今回は、特に緊張しがちな筋肉に焦点を当てて「自分でできるストレッチ法」をお伝えします。気軽に取り入れやすく、かつ継続しやすい内容なので、「なんだか肩がいつも重い」「肩が上がってる気がする」という方はぜひ読んでみてください。

僧帽筋下部・広背筋・前鋸筋を緩めるセルフストレッチ

まず、ほぐしたい筋肉は「僧帽筋下部繊維」「広背筋」「前鋸筋」です。これらが硬くなったり弱ったりすると、肩甲骨が下がりづらくなって「肩が上がっている感じ」になりやすいと言われています。引用元:〈背部(下部)のスタティックストレッチ〉training-navi.net

具体的には、例えばベッドや椅子の端に手をついてお尻をゆっくり下げるスタイルで、僧帽筋下部・前鋸筋あたりがじんわり伸びるのを意識します。引用元:training-navi.net+1 また、広背筋を意識するなら、片腕を大きく後ろに引いて、わきの下〜背中側をゆったり伸ばす動きが有効と言われています。引用元:〖筋トレ&ストレッチ〗パーソナルトレーナー佐藤公治

手順としては:

-

姿勢:背筋を伸ばして、肩をリラックスさせた状態からスタート。

-

注意点:無理に腕を動かしたり、痛みをガマンして強く伸ばしすぎたりしない。伸びを感じつつも“気持ち良い範囲”にとどめましょう。

-

頻度:1回あたり20〜30秒を目安に、3〜4セット行うといいと言われています。引用元:training-navi.net+1

例えば、座ったままでも「片腕を頭の後ろに回して肘を反対側の手で軽く押さえ、肩甲骨あたりを意識しながらゆっくり深呼吸」する、という簡単な方法でも効果が出やすいです。引用元:ラグジュアリー体験の入り口メディア

日常生活で「肩を下げる意識」をもつコツ

ストレッチだけではなく“普段のクセ”を整えることも重要です。例えばデスクワーク中に「肩がすくんでいないか?」とふとチェックする習慣をつけること。スマホ操作やPC時は前かがみになりがちなので、30分に一度は肩を軽く落として大きく深呼吸しましょう。

また、バッグを片方だけで持つクセがあると、肩が上がりがちです。左右均等に持つ・荷物を軽くする・立っているときには肩の高さを確認するなど、“肩を下げてリラックスさせた状態”を意識してみてください。

このように「筋肉をほぐす」+「日常での姿勢意識」の両輪が整ってくると、肩を下げる筋肉の働きが自然に改善に向かいやすいと言われています。引用元:refine-fitness.com

#肩を下げる筋肉 #肩甲骨ストレッチ #姿勢改善 #肩こりケア #デスクワーク対策

肩を下げる筋肉を鍛える筋トレ・エクササイズ

「肩がいつも上がってしまうな…」と感じる方、多いですよね。そんなときに意識したいのが、肩を下げる役割をもつ筋肉を“鍛える”という発想です。具体的には、「肩甲骨を下げる」「肩の力を抜く」という動きに深くかかわる筋肉を狙っていくことがポイントと言われています。

今回は、その中でも特に「広背筋」と「僧帽筋下部繊維」に絞って、トレーニング種目と“ほぐしてから鍛える”という順番の重要性についてお話しします。

広背筋・僧帽筋下部を意識したトレーニング種目

まず、広背筋ですが、背中の下から脇にかけて広がる大きな筋肉で、「腕を引く」「肩甲骨を下げる・安定させる」という動きに大きくかかわると言われています。引用元:〈広背筋下部を鍛える筋トレメニュー。鍛えにくい背中に効果的〉([turn0search1])

例えば、自宅でもできる種目として「斜め懸垂」や「リバースエルボープッシュアップ」が紹介されています。肘をしっかり曲げて肩甲骨を寄せ、体を引く動きで刺激を入れると効果的です。引用元:同上

次に僧帽筋下部繊維。こちらは首の付け根〜肩甲骨下部あたりにかけて伸びる筋肉で、肩甲骨を“下に引く・下げる”働きがあるとされています。引用元:〈僧帽筋&広背筋を鍛えて、肩こり解消と姿勢改善!〉([turn0search0])

具体的には、ベンチや椅子に片手をつき、反対側の腕でダンベルを引くような「ワンハンドローイング」などが挙げられています。胸を張って背筋を伸ばし、肩甲骨を意識して動くことがポイントです。引用元:〈背筋の鍛え方、広背筋や僧帽筋の筋トレとは?〉([turn0search2])

このように「肩を下げる筋肉」を鍛えるには、まずフォームと意識づくりが大事になります。

“ほぐしてから鍛える”順番の重要性

トレーニング前にストレッチや筋肉をほぐす時間をとる人と、いきなり鍛える人、どちらが効果的か?実は、多くの専門家が「ほぐしてから鍛える」方が安全で、筋肉に適切な刺激を入れやすいと言われています。

肩を下げる筋肉が硬くなっていたり、動きにくい状態でトレーニングを始めると、フォームが崩れたり、他の筋肉で代償してしまったりするリスクがあります。ですから、まずは軽めのストレッチや動的ウォームアップで“準備運動”をしておくことをおすすめします。

そのあとに広背筋・僧帽筋下部を狙った種目を行うことで、筋肉がよりスムーズに働きやすくなり、肩甲骨を下に引き、肩の高さを整える“肩を下げる筋肉”の働きを改善しやすいというわけです。

ですので、習慣として「まずほぐす→次に鍛える」をセットにすることで、肩周りのトレーニングがグンと取り組みやすくなるでしょう。

#肩を下げる筋肉 #広背筋トレーニング #僧帽筋下部鍛える #肩甲骨ケア #姿勢改善

日常での習慣・環境整備で「肩が下がる姿勢」を定着させる

「どうにも肩がいつも上がってる感じがして…」と感じたこと、ありませんか?そんなときこそ、日常の“何気ない動き”や“環境”に目を向けると、肩を下げる筋肉の働きを助ける姿勢づくりにつながると言われています。

今回は、デスク・イス・スマホ操作時の注意点、バッグの持ち方や立ち姿など“ながら動作”でできる習慣、さらに継続するためのモチベーション維持・セルフチェック方法までをお伝えします。

デスク・イス・スマホ操作時の注意点

例えばデスクワーク中。「モニターを見下ろして肩が前方に出てしまう」「スマホを長時間見て首も肩も詰まってる感じ…」というときは、肩を下げる筋肉が十分に働けていない可能性があります。長時間の前かがみやスマホ操作が「巻き肩」「猫背」につながると言われています。引用元:〈デスクワークや家事の合間に!「スマホ首」「巻き肩」解消ストレッチ〉】turn0search0】

ここで意識したいのは、イスの高さ・モニター位置・肘のサポート環境を整えること。椅子に深く腰掛けて背筋を軽く伸ばし、肘を90度前後で支えつつ、肩をふっと下ろしてみる。スマホ操作時も「目線を少し上げる」「背筋を少し意識して起こす」だけで肩甲骨の位置が整いやすいと言われています。引用元:〈肩甲骨を正常な位置に戻し猫背解消!長時間のスマホ操作は要注意!〉】turn0search2】

こういった調整を「面倒だな」と感じる方こそ、自分の環境をちょっと見直すことで“肩がすくんだ姿勢”を防ぎやすくなるのです。

バッグの持ち方・立ち姿・“ながら動作”でできる習慣

次に、立っているとき・信号待ち・バッグを持つときなど、動かずにいる“ながら時間”を使って肩を下げる習慣に変えてみましょう。例えば、バッグを片側だけで持っていると肩が上がりがちで、肩を下げる筋肉に負荷が重なりやすいと言われています。引用元:〈スマホ猫背を防ぐ!巻き肩改善ストレッチ〉】turn0search4】

立っているときには「軽く膝を緩めて」「肩の力を抜いて」「肩甲骨を少し後ろに寄せてみる」ことがポイント。信号待ちやエレベーター前など数秒でもこのポーズをとることで、肩を下げる筋肉の“使い癖”がつきやすくなります。

日常に組み込むコツは、「意識する回数をまずは1日3回」「タイミングを決めて行う(例:机を立ったとき、スマホ操作後)」「肩を下げた状態で深呼吸を1回」などでも有効と言われています。

継続のためのモチベーション維持・セルフチェック方法/まとめ:肩を下げる筋肉を整えることが「姿勢改善」「肩こり予防」「印象アップ」につながる理由

続けるためには「自分がどう変わってきたか」を感じられる工夫が大切です。例えば、鏡やスマホのタイマー機能で「肩の位置を撮って比べる」「週に一度、自分で“肩が高くなっていないか”チェックする」などがオススメです。肩甲骨の位置や肩の高さに左右差がないか、定期的に確認することで、自分の姿勢変化が視覚的にもわかると言われています。引用元:〈デスクワーカー必見!肩甲骨を動かして姿勢改善する5つの方法〉】turn0search1】

そして最後にまとめると、「肩を下げる筋肉」を整えることは、ただ“肩の高さを下げる”だけではなく、背中や首への余計な負荷を軽くして、肩こりを予防し、さらに印象として“自然で余裕ある姿勢”を作ることにもつながると言われています。

つまり、日々の習慣・環境整備・セルフチェックを通じて“肩を下げる筋肉を意識する生活”を送ることが、姿勢全体の改善・肩こり軽減・印象アップという三つの効果を得る近道になるのです。

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す