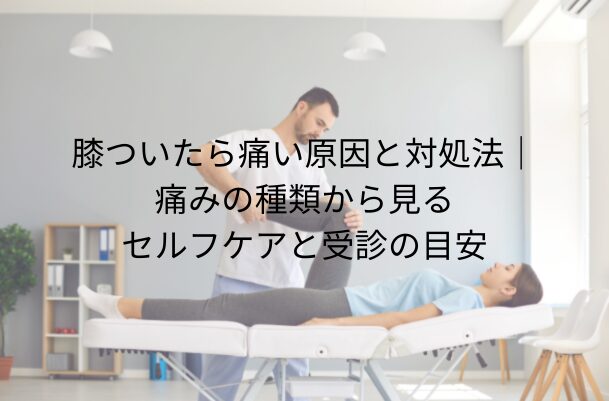

膝ついたら痛い時に考えられる主な原因・疾患一覧

滑液包炎(かつえきほうえん)

「正座したり、膝を床につけた瞬間にズキッとした経験ってないですか?」

そんなとき、まず疑われるのがこの滑液包炎です。関節を保護するクッションの役割をする“滑液包”に炎症が起きると、膝のお皿の下あたりが腫れたり、押すと痛むことがあるんです。特に硬い床に膝をつく習慣がある人や、正座の多い生活をしている人に見られやすい傾向があると言われています。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/

半月板損傷(内側・外側)

「急に膝がひねったあとから、しゃがんだり膝ついた時に違和感が続くんですよね…」

そんな声をよく聞きます。半月板という膝のクッションが、急なねじれや加齢によって傷ついてしまうと、膝の内側や外側に痛みが出るケースがあるようです。歩くたびに引っかかるような感覚が出る場合もあり、動作によって痛みが強くなることもあります。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/

膝蓋腱炎(ジャンパー膝)

スポーツや階段の上り下りが多い方に見られやすいのが「ジャンパー膝」とも呼ばれる膝蓋腱炎。膝のお皿のすぐ下に違和感を感じる方は要注意。ジャンプやダッシュなど、膝に繰り返し負担がかかることで、膝蓋腱に炎症が起きやすくなるようです。痛みが慢性化する前に、適切なケアが大切と言われています。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/

変形性膝関節症

年齢を重ねるごとに膝の軟骨がすり減ってくると、骨同士がぶつかって痛みが出やすくなるのがこの変形性膝関節症。特に中高年の女性に多いとされ、膝をついた時の痛みのほか、立ち上がりや歩き始めに違和感が出ることもあるようです。初期のうちは違和感程度でも、徐々に痛みに変わっていく可能性があるため、早めの対策が重要とされています。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/

打撲、靭帯損傷など

単純な打撲でも、膝の前面に強い衝撃を受けた場合は、数日たってから痛みが出てくることも。さらに、転倒やスポーツ中の衝突などで膝の靭帯に負担がかかると、軽度でも炎症や違和感につながることがあると考えられています。違和感が続くようなら、放置せず専門家のアドバイスを受けるのが良いとされています。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/

#膝ついたら痛い

#滑液包炎

#半月板損傷

#ジャンパー膝

#変形性膝関節症

痛みの出る部位・痛みの性質から症状を見分けるセルフチェック

部位別で見分けるヒント

「膝のどこが痛いかって、けっこう重要なんですよ」

膝をついたときの痛みでも、その出ている場所によって、考えられる原因が変わってくるんです。たとえば、膝のお皿のすぐ下がジンジンするときは、膝蓋腱炎(ジャンパー膝)の可能性があるとも言われています。逆に、膝の内側にピリッとくる感じがあるなら、内側半月板の損傷が関係していることもあるそうです。

また、膝の外側が押すとズーンと痛むようなケースでは、外側半月板や外側靭帯への負荷が関係しているとも考えられているようです。膝前面の腫れや圧痛がある場合は、滑液包炎なども想定されるとのこと。日常の動きや痛む瞬間も含めて観察することで、ある程度の傾向が見えてくるとも言われています。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/

痛みの質でも見えてくることがある

「チクッとした痛みですか?それともジワ〜っとくる感じですか?」

こう聞かれてドキッとした方、多いのではないでしょうか。実は、痛みの性質からも症状の種類が推測できることがあるようです。

たとえば、急な動きで膝に鋭い痛みが走るような場合、靭帯の損傷や半月板のトラブルが関連している可能性があるとも言われています。一方で、動き出しは平気だけど、使い続けると重だるくなるような鈍い痛みには、関節の摩耗や筋肉疲労などが関係しているケースもあるようです。

また、熱感や腫れがあるかどうかもポイントです。腫れているときは滑液包炎や関節炎などの炎症反応が疑われることがあり、触ると温かいと感じる場合は、体の中で炎症が起きているサインとも受け取れるそうです。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/

#膝痛セルフチェック

#膝の内側痛い

#膝の外側違和感

#鋭い痛みと鈍い痛み

#膝に熱感ある

簡単にできるセルフケアと生活改善策

安静・冷却、サポーターの使用が基本

「え、そんな簡単なことでいいの?」と思われるかもしれませんが、実はそれが大事なんです。膝をついたときに痛みを感じたら、まずやってほしいのが“安静と冷却”。無理に動かし続けると炎症が広がる恐れもあると言われています。氷のうや保冷剤をタオルでくるんで、膝に10〜15分程度あててみるのも一つの手段です。

そして忘れがちなのが「サポーターの使用」。膝の動きをやさしくサポートしてくれるアイテムとして、痛みが出やすい日や長時間の立ち仕事時に活用されることもあります。膝周囲の筋肉が安定しにくいときの補助として取り入れてみてもよいかもしれません。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/

筋肉の柔軟性と強さを保つストレッチ・トレーニング

膝の不調を感じたとき、「ストレッチって効果あるの?」と疑問に思う方もいますよね。でも、太ももの前側(大腿四頭筋)や裏側(ハムストリングス)が硬くなっていると、膝に余計な負担がかかる可能性があるとされています。

例えば、お風呂上がりに大腿四頭筋のストレッチをゆっくり行ったり、椅子に座って膝を伸ばす簡単な筋力トレーニングを取り入れるだけでも、膝の安定性が保ちやすくなるとも言われています。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/

日常の動きや姿勢を見直してみよう

「気づいたら、正座して膝を痛めてた…」そんなケースも少なくありません。毎日の動きのなかで、膝に余計な負担をかけていないかをチェックするのも重要です。

正座や深いかがみ動作、長時間のしゃがみ込みなどは、膝関節にストレスをかけやすい動作とされています。また、体重の増加も膝にとっては見逃せない要因の一つ。食事の見直しや適度な運動と組み合わせることで、膝への負担が軽減されることがあるようです。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/

#膝痛セルフケア

#冷却とサポーター

#大腿四頭筋ストレッチ

#ハムストリングス強化

#膝にやさしい生活習慣

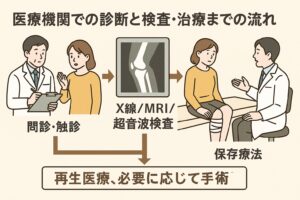

医療機関での触診と検査・検討までの流れ

問診・触診から検査機器の使用へ

「膝が痛くて来たけど、何からされるんだろう…」と不安な気持ちになる方もいらっしゃいますよね。最初に行われるのは、触診と問診です。どのタイミングで痛むのか、過去に同じようなことがなかったかなど、丁寧に聞き取ったうえで、膝周囲を手で押して状態を確認すると言われています。

そのあと、必要に応じてX線検査、MRI、超音波検査などが行われることがあるようです。X線では骨の変形やズレを、MRIでは軟部組織(半月板や靭帯など)の状態を詳しく確認できる可能性があるとされ、組み合わせることで全体像をつかみやすくなるとも言われています。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/

基本は保存療法、必要に応じて再生医療や手術も

膝の痛みが明確になっても、「すぐに手術です」とはならないことが多いようです。多くの場合、まずは保存療法と呼ばれる非手術的な方法から始められるそうです。湿布や消炎鎮痛剤の使用、物理療法やリハビリなどがそれにあたります。

また、ヒアルロン酸の関節内注射なども痛みや炎症をやわらげる一つの選択肢とされています。そして、保存療法で改善が見込めない場合や損傷の程度が重度であると判断された場合には、再生医療(PRP療法や幹細胞療法など)や手術が検討されることもあるようです。

なお、再生医療に関しては、特定の施設や条件でのみ受けられることが多く、事前の確認が必要だとされています。こうした選択肢があることを知っておくだけでも、心構えができるのではないでしょうか。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/

#膝の検査の流れ

#問診と触診

#MRIとX線

#保存療法とは

#再生医療の選択肢

来院の目安と放置によるリスク

数日続く痛みや腫れは放置せず、早めの判断を

「少し我慢してれば、そのうち治るかも…」そんなふうに感じて、膝の痛みを後回しにしていませんか?

確かに一時的な違和感であれば自然に引いていくこともあるかもしれません。でも、痛みが数日以上続いていたり、徐々に悪化していたり、腫れや動かしにくさがあるときは、早めに専門機関に相談することが大切とされています。

特に、膝をついたときの鋭い痛みが続く場合や、押したときに強く痛むようであれば、関節や靭帯、半月板などの組織に何らかの負担がかかっている可能性があるとも考えられています。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/

放置によって起こりうるリスクとは?

「あとで時間できたら行こう」そう思っている間に、症状が慢性化してしまうこともあるようです。

膝の痛みを放置すると、関節の軟骨がすり減ったり、滑液包が炎症を起こしたままになることで、痛みが引きにくくなるケースがあるとされています。また、痛みをかばうことで姿勢が崩れたり、他の部位にも負担がかかることもあるようです。

さらに、症状の進行によっては、関節の変形が進行してしまい、日常の歩行や階段の上り下りがつらくなるなど、生活の質が低下してしまうこともあると言われています。膝の不調は全身のバランスにも関わってくるため、早めに専門家に相談しておくと安心につながるかもしれません。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/

#膝の痛みの目安

#放置リスク

#慢性化を防ぐ

#関節の変形

#早期対応の重要性

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す