1.肩甲骨を動かすトレーニングとは?その重要性とメリット

「肩甲骨を動かすトレーニング」と聞くと、なんとなく健康に良さそうだと感じる人も多いですよね。でも実際、肩甲骨は体の中でも特に重要な“動きの中心”なんです。肩甲骨は背中の上部に位置し、腕を上げたり、背中を伸ばしたり、首を回したりといった動作を支える要です。この小さな骨がスムーズに動かないと、首や肩まわりの筋肉に余計な負担がかかり、肩こりや姿勢の崩れにつながると言われています(引用元:ヨガジャーナルオンライン)。

また、肩甲骨には「挙上」「下制」「内転」「外転」「上方回旋」「下方回旋」という6つの動きがあります。これらがバランスよく機能していると、腕の可動域が広がり、猫背や巻き肩の予防にもつながるそうです(引用元:Sharez for Trainer)。特にデスクワークが多い人は、同じ姿勢で肩甲骨が固まりやすく、意識して動かすことがとても大切だといわれています。

なぜ肩甲骨を「動かす」ことが必要か

長時間のパソコン作業やスマホ操作で、知らないうちに肩甲骨は動かなくなっていきます。背中が丸まり、肩が前に出る姿勢を続けていると、筋肉のバランスが崩れ、肩や首のコリ、呼吸の浅さなどにも影響が出てしまうことがあるそうです。実際に、肩甲骨の動きを意識的に取り戻すことで、姿勢の改善や肩の軽さを実感する人も多いといわれています(引用元:湘南カイロ茅ヶ崎整体院)。

また、肩甲骨をしっかり動かすと、血行が促され、上半身全体の柔軟性が高まるとされています。さらに、呼吸が深くなることでリラックス効果も得られる可能性があります。「肩甲骨を動かすトレーニング」は、筋トレのようにハードな運動ではなく、日常生活の中で誰でもできる“セルフケア”のひとつなんです。特に、デスクワーク中心の方や中高年層、運動不足を感じている人にはおすすめと言われています。

#肩甲骨トレーニング

#肩こり改善

#姿勢リセット

#デスクワークケア

#ストレッチ習慣

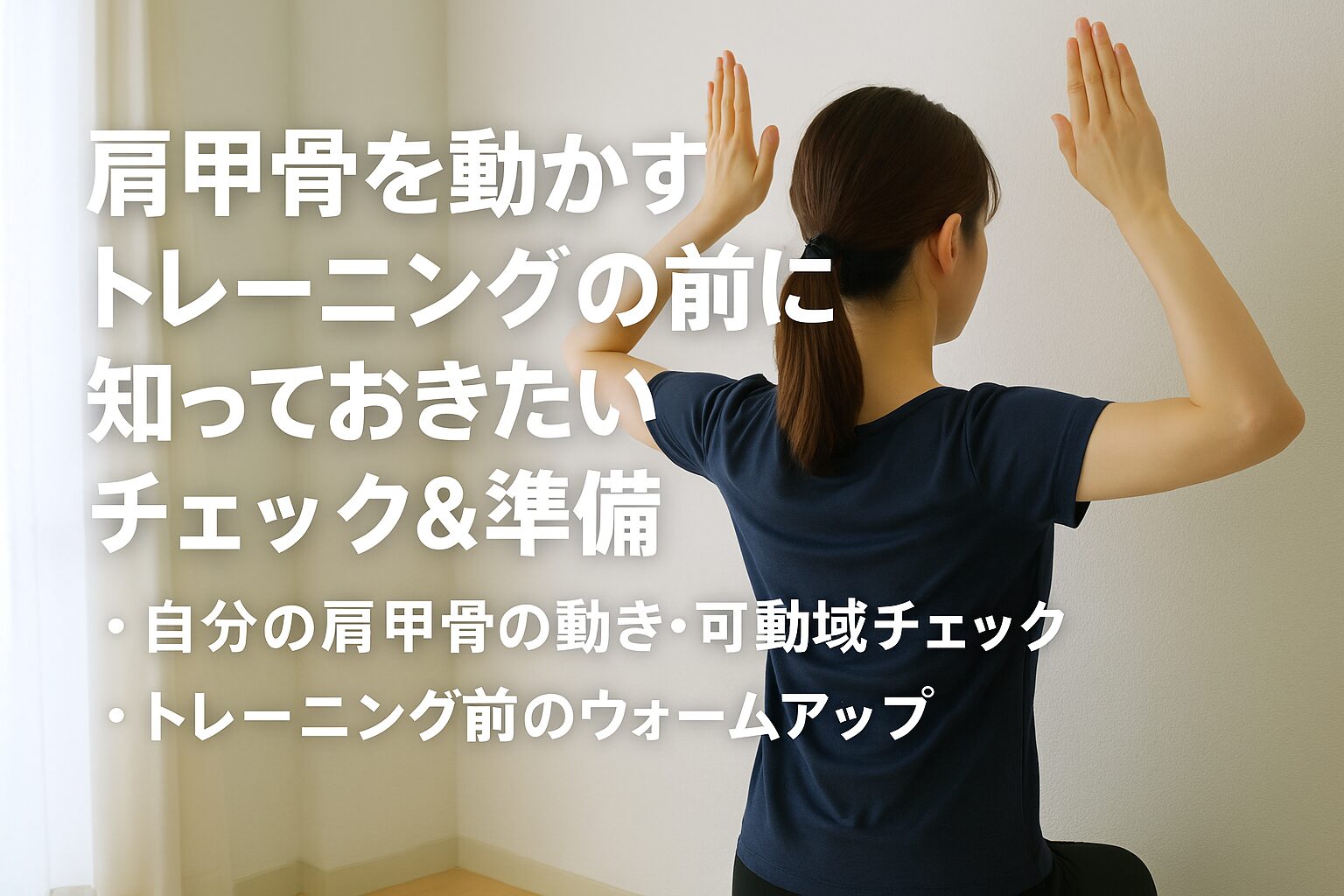

2.肩甲骨を動かすトレーニングの前に知っておきたいチェック&準備

肩甲骨を動かすトレーニングを始める前に、まずは自分の肩甲骨がどのくらい動くのかを知っておくことが大切です。いきなりトレーニングに入っても、動きが制限されていると効果が出にくいですし、無理をしてしまうと痛みにつながることもあると言われています。

「じゃあ、どうやってチェックすればいいの?」という疑問、ありますよね。簡単にできる方法として「壁を使った可動域チェック」があります。壁に背中をつけて立ち、肘と手の甲を壁につけたまま、腕をゆっくり上下にスライドさせてみてください。このとき、腕がスムーズに上がらない、肩が浮く、腰が反る…そんなサインが出たら、肩甲骨まわりが硬くなっている可能性があるそうです(引用元:Sharez for Trainer|パーソナルトレーナー向けメディア)。

もう一つのチェック方法は、腕を上げたときに肩甲骨がどのように動くかを鏡で見ること。腕を上げたときに肩だけが動いているように見える場合は、肩甲骨の動きが十分でない可能性があります。自分の体の状態を知ってからトレーニングを始めることで、より効果的に進めやすくなると言われています。

トレーニング前のウォームアップと注意すべきポイント

チェックが終わったら、次は準備段階です。肩甲骨を動かすトレーニングの前には、軽いウォームアップやストレッチで体を温めておくことが重要です。特に胸の前側(大胸筋)や背中(広背筋)を軽く伸ばしておくと、肩甲骨の動きがスムーズになります。呼吸を止めず、リズムよく体を動かすのがポイントです。

体幹や胸椎、首まわりの柔軟性も大きく関係しています。例えば、猫背のように胸椎が固まっていると、肩甲骨が自由に動きづらくなります。そんなときは、肩回しや背伸びなどで体幹をほぐしてから始めると良いとされています。

注意したいのは、痛みを感じる動きや無理な可動域を目指すこと、反動を使って勢いで動かすことです。呼吸を止めると筋肉が硬くなりやすく、かえって肩甲骨の動きを妨げることもあるそうです(引用元:note|セルフケア改善ラボ)。少しずつ、気持ちいい範囲で動かすことが大切なんです。

慣れてくると、肩甲骨がスムーズに“寄る・離れる”感覚がわかってきます。その感覚が出てきたら、トレーニングの準備が整った証拠です。焦らず、段階的に進めるようにしましょう。

#肩甲骨トレーニング準備

#可動域チェック

#ウォームアップストレッチ

#姿勢改善習慣

#肩甲骨セルフケア

3.初心者向け:自宅でできる「肩甲骨を動かすトレーニング5選」

肩甲骨を動かすトレーニングは、特別な器具がなくても自宅で手軽に始められるのが魅力です。「肩甲骨を意識するだけで、肩まわりがスッキリした」という声も多いそうです。ここでは、初心者でも無理なく続けやすい5つのトレーニングを紹介します。それぞれ“目的”“効果”“やり方”“回数・頻度”“ポイント”の順で見ていきましょう。

1. 肩甲骨はがしストレッチ(肘を回す・肩を大きく動かす)

目的/効果:肩甲骨まわりの筋肉をゆるめ、血流を促すことで肩こりや背中の張りを軽減すると言われています。

やり方:背筋を伸ばして座り、両肘を曲げて肩に手を置きます。そのまま肘で大きな円を描くように前後へ10回ずつ回します。

回数・頻度:朝と夜に1セットずつ。

ポイント:動きはゆっくりと、呼吸を止めずに行うのがコツです。

引用元:湘南カイロ茅ヶ崎整体院

2. 肩甲骨寄せストレッチ(背中を開く/胸を張る)

目的/効果:巻き肩や猫背の予防、姿勢の安定に役立つと言われています。

やり方:立った状態で両手を背中の後ろで組み、胸を開きながら肩甲骨をギュッと寄せます。

回数・頻度:10秒キープを3セット。

ポイント:腰を反らさず、肩甲骨だけを意識して動かすのがポイントです。

引用元:湘南カイロ茅ヶ崎整体院

3. タオルを使った肩甲骨回しストレッチ

目的/効果:肩関節と肩甲骨の連動性を高め、可動域を広げる効果があると言われています。

やり方:両手でタオルの両端を持ち、頭の後ろから前へと円を描くようにゆっくり回します。

回数・頻度:10回を1セット、1日2〜3回程度。

ポイント:痛みを感じる場合は、無理せずタオルの幅を広げて行いましょう。

引用元:note(セルフケア改善ラボ)

4. チューブ・バンドを使った肩甲骨の安定化トレーニング(前鋸筋・菱形筋)

目的/効果:肩甲骨を正しい位置で安定させ、姿勢の崩れを防ぐことを目的としたトレーニングです。

やり方:チューブやバンドを両手で持ち、腕を前に伸ばして肩の高さまで上げます。そこから両腕を外に引き、肩甲骨を寄せるように意識して戻します。

回数・頻度:10〜15回×2セット。

ポイント:肘を曲げすぎず、背中で引く感覚を意識します。

引用元:note(セルフケア改善ラボ)

5. ダンベルまたは自重を使った肩甲骨周りの筋トレ(ベントオーバーロウ・シュラッグなど)

目的/効果:肩甲骨まわりの筋肉(僧帽筋・菱形筋など)を強化し、姿勢保持力を高めるとされています。

やり方:軽めのダンベルを持ち、腰を軽く曲げて上体を前傾。背中を丸めず、肘を後ろに引いて肩甲骨を寄せます。ダンベルがなければ自重でもOKです。

回数・頻度:10回×2セット、週に2〜3回。

ポイント:動作中は首や腰に力を入れすぎず、肩甲骨の動きに集中します。

引用元:湘南カイロ茅ヶ崎整体院

#肩甲骨トレーニング

#自宅ストレッチ

#姿勢リセット

#肩こり対策

#初心者フィットネス

4.肩甲骨トレーニングを継続するためのコツ&効果を高めるポイント

「肩甲骨トレーニング、始めてみたけど続かない…」という声、実はとても多いんです。でも、ちょっとした工夫を取り入れるだけで、無理なく続けられると言われています。ここでは、効果を感じやすくするための“継続のコツ”と“ポイント”をまとめて紹介します。

頻度・セット数の目安

まずは頻度です。肩甲骨トレーニングは、筋トレのように毎日ハードに行う必要はありません。週に2〜3回、1回5〜10分でも十分だとされています(引用元:湘南カイロ茅ヶ崎整体院)。特にデスクワークが多い人は、朝起きたときや夜寝る前に短時間取り入れるのがおすすめです。ポイントは「短くても続けること」。その積み重ねが、姿勢の安定や肩の軽さにつながると言われています。

呼吸・フォーム・動きを意識する

トレーニング中は「呼吸を止めない」ことがとても大切です。呼吸を止めると筋肉がこわばり、肩甲骨の動きが制限されることがあります。吸うときに肩甲骨を寄せ、吐くときに離すよう意識してみましょう。肩甲骨の動きには「寄せる・離す・回す・上げる・下げる」という5つの基本動作があり、どれか1つでも意識するだけで体の使い方が変わると言われています(引用元:湘南カイロ茅ヶ崎整体院)。

フォームも重要です。首や腰に余分な力が入っていると、肩甲骨がうまく動かなくなります。動かすときは「背中で引く」「肩甲骨から動かす」イメージを持つとよいでしょう。

日常生活での姿勢・習慣改善

実は、トレーニングだけでなく、普段の姿勢が大きく影響しているとも言われています。たとえば、長時間のデスクワーク中に猫背になったり、スマホを見る姿勢が前のめりになっていたりすると、肩甲骨は固まりやすくなります。1時間に一度は立ち上がって肩を回す、深呼吸をするなど、ちょっとしたリセットを取り入れてみましょう(引用元:note|セルフケア改善ラボ)。

結果が出やすい人/出にくい人の違い

結果が出やすい人の特徴は、「正しいフォーム」「呼吸の意識」「生活習慣の改善」の3つを意識していること。逆に、トレーニングだけ頑張っても、猫背姿勢や睡眠不足が続いていると効果を感じにくい傾向があるそうです。

よくある失敗パターンとその回避方法

よくある失敗は、「反動を使う」「痛みを無視する」「気分でやったりやらなかったりする」ことです。反動を使うと肩甲骨ではなく腕や首の筋肉に負担がかかりますし、痛みを我慢すると逆に可動域が狭くなることもあります。続けるコツは、完璧を目指さないこと。1日サボっても「明日やればいい」と気楽に考えるのが長続きの秘訣です。

#肩甲骨トレーニング継続

#姿勢改善習慣

#呼吸とフォーム

#デスクワークリセット

#セルフケアのコツ

5.よくある質問/Q&A&まとめ

肩甲骨トレーニングを始めようと思っても、「本当に効果があるの?」「どのくらいやればいいの?」といった疑問を持つ人は多いですよね。ここでは、実際によく寄せられる質問をもとに、肩甲骨を動かすトレーニングについてわかりやすく解説していきます。

Q. 肩甲骨だけ動かせば肩こりは改善する?

A. 単に肩甲骨を動かすだけでは、十分とは言えないそうです。肩甲骨の動きを支える筋肉(前鋸筋や菱形筋など)を一緒に鍛えること、そして正しい姿勢を意識することが重要だと言われています。動かす+支えるという両輪で取り組むことで、肩こりや猫背の改善につながる可能性があるそうです。

引用元:湘南カイロ茅ヶ崎整体院

Q. 毎日やってもいい?

A. 軽いストレッチであれば毎日行っても問題ないと言われています。ただし、チューブトレーニングやダンベルを使った筋トレなど、負荷の高い内容は筋肉の回復期間を設けることが大切です。週に2〜3回を目安に行い、他の日は軽めのストレッチや呼吸法を取り入れると、無理なく継続できるでしょう。

引用元:湘南カイロ茅ヶ崎整体院

Q. 年齢が40代・50代でも効果ある?

A. 年齢を重ねると筋力や柔軟性が低下しやすくなりますが、肩甲骨まわりを動かす・鍛えることで改善が期待できると言われています。実際に、50代からでも姿勢が整いやすくなったという報告もあります。大切なのは「急がず・焦らず・継続すること」。年齢に合わせたペースで無理のない範囲から始めましょう。

引用元:note|セルフケア改善ラボ

まとめ

肩甲骨を動かすトレーニングは、肩こりや巻き肩、猫背の改善につながるだけでなく、姿勢の安定や代謝アップなど、日常の快適さにも関わってくると言われています。

特別な道具や広いスペースがなくても、自宅で短時間から始められるのが大きな魅力です。大事なのは「一度に完璧を目指さない」こと。5分でもいいから、少しずつ積み重ねていくことで、体の変化を感じやすくなっていきます。

この記事で紹介したトレーニングやポイントを参考に、自分のペースで取り組みながら、日常の中で肩甲骨を“動かす時間”を意識的に作っていきましょう。続けることが何よりの近道です。

#肩甲骨トレーニングQandA

#肩こり予防

#姿勢改善

#セルフケア習慣

#健康的な体づくり

ステップ木更津鍼灸治療院院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す