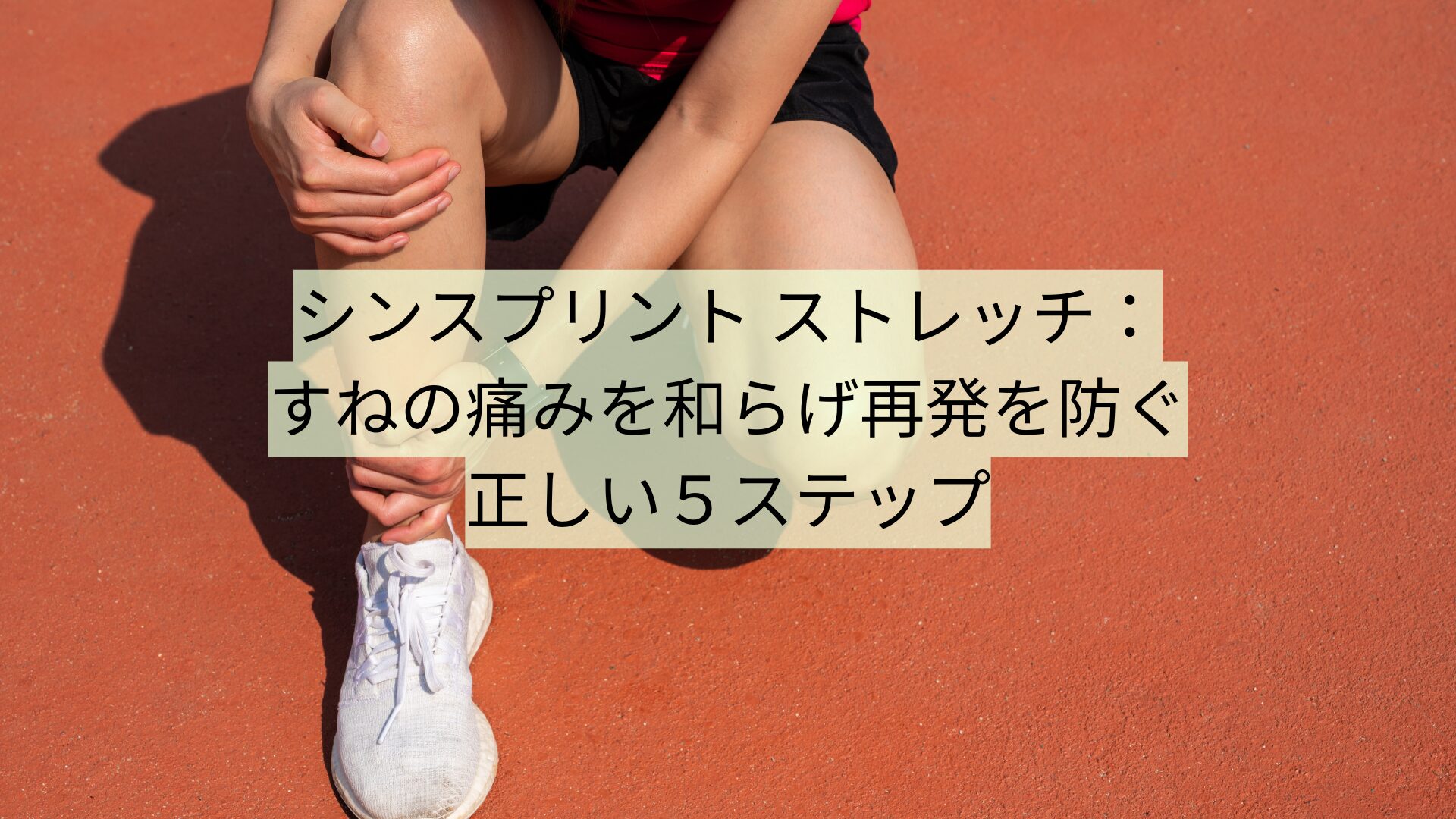

1.そもそも「シンスプリント」とは?ストレッチが有効な理由

シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎など)とは何か

「なんだかすねの内側がずきずきする…」という経験、ありませんか?それがいわゆる シンスプリント、医学的には「脛骨過労性骨膜炎」と呼ばれる症状と言われています。sakaguchi-seikotsuin.com

具体的には、ランニングやジャンプなどの反復動作によって、すねの内側の骨膜やその周辺筋・腱に負荷がかかり、炎症を起こしやすくなる状態です。note(ノート)

たとえば、練習量を急に増やしたり、足のアーチが崩れていたり、クッション性の低い地面やシューズで走っていたりすると、こうした症状が出やすいと言われています。m-seikei.net

なぜ「ストレッチ」が有効と言われるか(筋・腱・骨膜・衝撃吸収機構など)

では、なぜ「ストレッチ」がシンスプリント対策として注目されているのでしょう?それは、次のような理由が挙げられています。

-

筋肉や腱の柔軟性が低いと、すねにかかる負荷が一部に集中しやすく、骨膜などへのストレスが増えるためです。xn--t8jc3b0jz23xyv5c1ig.com

-

ふくらはぎ(下腿三頭筋)やすねの前脛骨筋・後脛骨筋などを伸ばしておくことで、衝撃を「分散」し、すねへのダメージを減らす可能性があると言われています。整体ステーション

-

筋肉がやわらかく動ける状態になることで、走る・跳ぶときの着地や蹴り戻しの動作がスムーズになり、結果的に骨膜や下腿への過剰負荷が軽くなるという視点もあります。sakaguchi-seikotsuin.com

ということで、正しいストレッチを習慣的に取り入れることで「痛みの軽減」や「再発の抑制」に寄与すると考えられています。整体ステーション

ストレッチだけでは不十分なケースもあるという注意喚起(フォーム・負荷管理など)

ただし、ストレッチをやればそれだけで終わり、というわけではありません。「ストレッチだけで安心」という誤解は避けたほうがいいとされています。例えば:

-

フォーム(走り方・着地の仕方・足のアーチなど)に悪癖があれば、すねへの負荷が変わらず残る可能性があります。note(ノート)

-

練習量や負荷を急に増やしたり、休みをとらずに使い続けると、柔軟性が戻っても「使い過ぎ」によるストレスが骨膜へ蓄積してしまうと言われています。m-seikei.net

-

シューズのクッション性・地面の硬さ・足の構造(扁平足・過回内)なども、すねにかかる負荷を左右するため、これらの点も併せて見直すことが望まれています。sakaguchi-seikotsuin.com

つまり、「ストレッチをする」という行為は非常に有効ではありますが、そこに『フォーム改善』『負荷調整』『環境(シューズ・足の構造)』などが絡んでいる点も忘れずに意識することが大切です。

#シンスプリント #ストレッチ法 #すねの痛み対策 #ランニング障害予防 #柔軟性向上

2.症状・タイミング別:いつから/どんな時にストレッチを始めるべきか

初期の違和感〜痛みが出てからの進行例

「なんだかすねの内側がモヤモヤするけど、大したことないかな?」そんな軽い違和感から、シンスプリント(医学的には「脛骨過労性骨膜炎」)は始まると言われています。湘南カイロ茅ヶ崎整体院 初期の段階では、運動後だけ「ちょっと痛いかな」という感じで、ウォームアップ後には軽減することもあります。 ところが、負荷や回数が増えてくると、運動中にも痛みを感じるようになり、最終的には日常生活にまで支障が出るケースもあるとされています。

ですから、「違和感が出たな」と思ったら、ストレッチを含むケアを早めに取り入れることが望ましいと言えそうです。

“急性期”には注意すべき点(痛み・腫れ・炎症の段階)

では、痛みが強く出ている“急性期”にはどうすべきでしょうか?すねの内側が赤く・腫れて・熱を持っているような段階では、無理にストレッチを始めると逆効果になる可能性があると言われています。整体ステーション このような炎症が強いときには、まずは負荷を減らす・休息をとる・アイシングを併用するなどの“まずは安静優先”の対応をおすすめと言われています。整体ステーション

つまり、痛みや腫れがあるときに「今すぐガツンとストレッチしよう!」ではなく、「まずは様子をみて軽めのケアから」が賢い選択です。

ストレッチを始めるタイミング、避けるべきタイミング

では具体的に、いつストレッチを始めて、いつは避けたほうがいいのでしょうか?

✅ 始めていいタイミング:運動後の違和感が残る程度、または日常で少し痛みを感じるけれど動ける段階。「軽い痛みなら柔軟性を整えておけば安心」という声もあります。sakaguchi-seikotsuin.com

❌ 避けるべきタイミング:歩くだけで痛む、腫れや熱感がある、運動中に痛みが強く出る段階。こういった時に強めのストレッチを行うと、炎症がさらにひどくなる可能性があります。整体ステーション

日常・練習前・練習後それぞれでの留意点

-

日常時:違和感を感じたら、ふくらはぎ〜すね前部あたりを軽く伸ばしておくといいでしょう。ただし「痛くて我慢する」ストレッチは避けて、「心地よい伸び」を意識するのがポイントです。sakaguchi-seikotsuin.com

-

練習前:運動前は筋が冷えている状態なので、静的な長めのストレッチをするより、少し動的なウォームアップや軽めの動きにしておくのが安心とされています。sakaguchi-seikotsuin.com

-

練習後:運動後30分以内やお風呂上がりなど、体が温まっているときに静的ストレッチを行うと、筋肉や腱が伸びやすく「疲労回復」+「すねの負担軽減」にもつながると言われています。sakaguchi-seikotsuin.com

#シンスプリント #ストレッチタイミング #すねの痛みケア #ランニング障害予防 #セルフケア注意

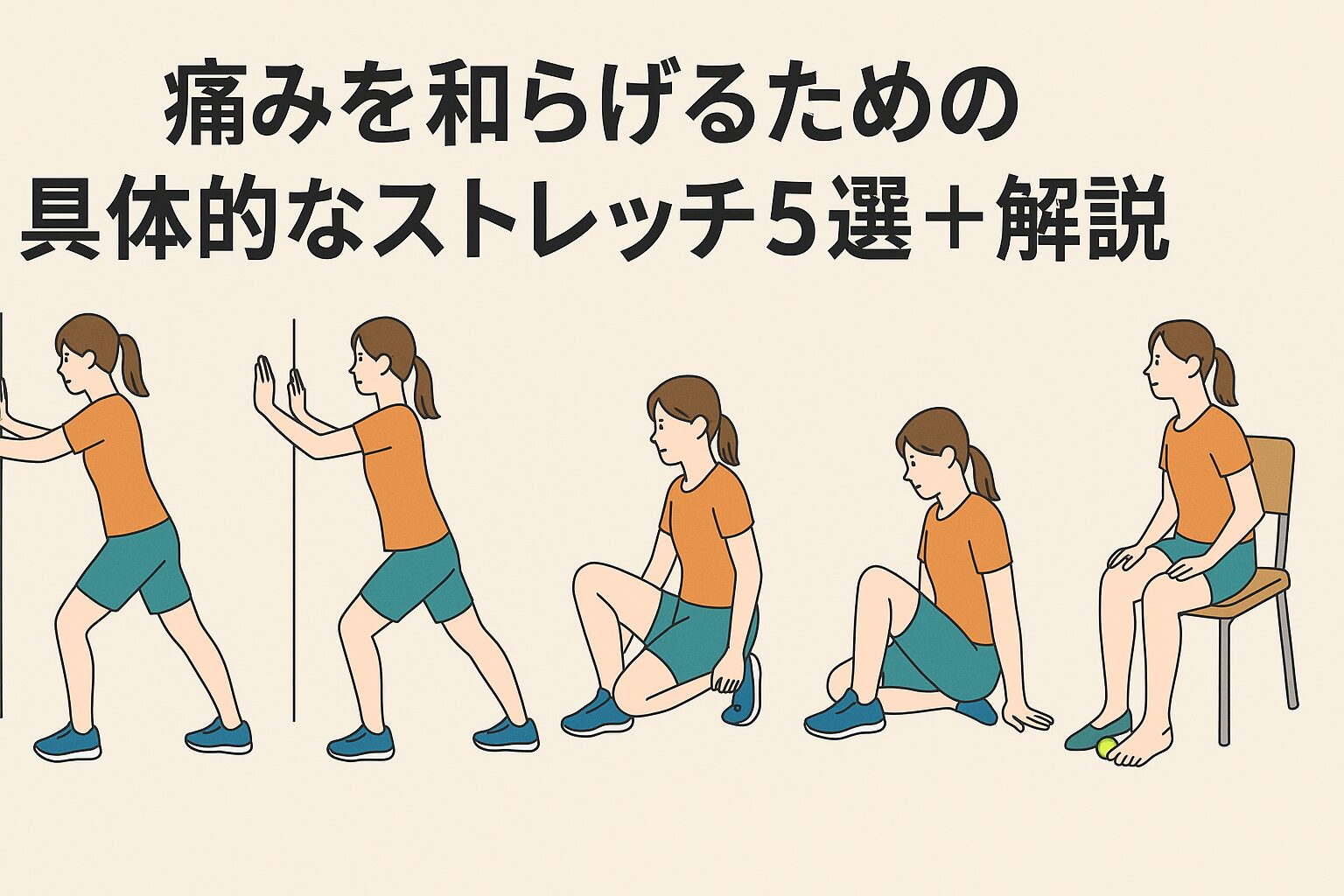

3.痛みを和らげるための具体的なストレッチ5選+解説

各ストレッチのやり方・注意点

“「すねが痛くて…」というときこそ、適切なストレッチが役立つという声が多い”というのが、シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)に対しても言われています。しもいとうづ整骨院

ここでは、特におすすめの5つのストレッチを会話形式で解説していきましょう。

1. 腓腹筋ストレッチ(ふくらはぎ上部)

「ねぇ、ふくらはぎがカチカチなんだけど、どうしたらいい?」と言われたら、壁に手をついて片足を後ろに引き、後ろ足の膝を伸ばしたままかかとを床に付けて、体重を前に移動します。ふくらはぎの上の部分がじんわり伸びるのを感じましょう。 “踵を浮かさず、反動をつけずに”ゆっくり15〜30秒キープが基本です。しもいとうづ整骨院

痛いところを「無理に」伸ばすのは避けて、「心地よい伸び」を意識してください。

2. ヒラメ筋ストレッチ(ふくらはぎ下部)

「ふくらはぎ下の方が張ってるなぁ」と感じるなら、同じく壁に手をついて置き、片足を後ろに引きつつ今度は後ろ膝を軽く曲げます。かかとを床に付けたまま、体重を前にかけるとふくらはぎ下部=ヒラメ筋が伸びるのがわかるはずです。こちらも反動なし・ゆっくり・15〜30秒が目安です。専門家が教える〖からだ〗について

特に運動後や足が冷えている時は、体が温まってから行うことで伸びやすくなります。

3. 後脛骨筋ストレッチ(すねの内側)

「すねの内側が痛い/張ってる気がする」という場合、後脛骨筋のケアが有効と言われています。リハサク 足を前後に開いて壁に手をつき、後ろ足のかかとを床につけたまま、つま先をやや内側に向けて体重を前に移動させます。すねの内側のあたりに“じわっ”と伸びを感じるところまで、15〜30秒キープ。痛みが強いときは控えめに、痛みが出たら中断がおすすめです。

4. 前脛骨筋ストレッチ(すねの前側)

「前すねが突っ張る・つま先上げると痛む」そんな時には前脛骨筋を伸ばします。椅子に浅く腰掛けて片足を前に出し、つま先を床に押し付けるようにして足首を反らせます。すねの前面がじわっと伸びる感覚を意識しながら10〜20秒。座った状態でもできるので、デスクワークの合間にも取り入れやすいと言われています。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

立位で行うなら壁に手をついて、足の甲を床につけて行う方法も紹介されています。整体ステーション

5. 足首まわり・足底・アーチへのストレッチ(足裏ほぐし)

「歩くと足裏や土踏まずが痛む」場合は、足裏から足首まわりを緩めるケアが強い味方になります。テニスボールや専用ボールを床に置いて、その上に足裏をのせてゆっくり前後・左右に転がし、足底筋膜やアーチをほぐします。立っても座ってもOK。これがあると、足首の安定やすねへの負荷軽減につながると言われています。整体ステーション

こちらも“気持ちいい程度”にゆっくり行うのがポイントです。

共通の注意点(反動をつけない・頻度・時間)

「速く結果を出したい!」と思っても、ストレッチで反動を付けるのは逆効果と言われています。筋や腱が引っ張られすぎて、かえって負担が増える可能性があります。しもいとうづ整骨院

頻度としては、「毎日少しずつ」あるいは運動後・入浴後など体が温まっているタイミングで行うと、伸びやすく効果的という声があります。整体ステーション

1回あたりの時間は、各ポーズ15〜30秒キープを1〜2セットが目安。痛みが強い日は軽めに、翌日様子を見るのが望ましいです。

また、ストレッチは“あくまで補助的なケア”であって、痛みが非常に強い・日常生活に支障が出ている場合は、自己判断せず専門家の触診を受けることもすすめられています。リハサク

以上が、シンスプリントに効果が期待される具体的なストレッチ5選+解説です。無理せず丁寧に、自分の体の声を聞きながら取り入れてみてくださいね。

#シンスプリント #ストレッチ法 #すねの痛み対策 #再発予防 #セルフケア

4.ストレッチに加えて見直したい3つのポイント:再発予防のために

① フォーム・足の使い方・ランニング・着地・足首・体幹との関連

「ねぇ、自分の走り方で“すねが痛くなりやすい”って感じたこと、ない?」と友人に問われたら、「そうかも」と思う人が多いのではないでしょうか。実は、 シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎など)では、フォームや足の使い方、着地、足首や体幹の安定性といった“動きのクセ”が大きく関係していると言われています。具体的には、着地時に膝が内側に倒れたり、足のアーチがうまく使えていなかったり、体幹でブレが出ていたりすると、すねの内側にかかるストレスが増えることがあるのです。

「ただストレッチをしておけば大丈夫」というわけではなく、むしろ“走る・跳ぶ・着地する”一連の動きを整えることが再発防止の鍵だと言われています。

なので、「ふくらはぎが張りやすいな」「毎回走ったあとすねがズキっとするな」と感じたら、ストレッチに加えてフォームチェックを行うのがおすすめです。

② シューズ・インソール・地面の状況・トレーニング量の管理

「そういえば、いつも同じ古いシューズで走ってるんだけど…」という人、結構多いですよね。実際、シンスプリントの再発予防では、シューズのクッション性・インソールによるアーチサポート・走る地面の硬さ・そしてトレーニング量や負荷の管理が極めて重要だと言われています。

例えば、摩耗したシューズやアーチが崩れた足では、地面からすねの骨への衝撃が十分に吸収されず、ストレスが蓄積してしまうことがあるのです。

また、硬いアスファルトばかり走っていたり、練習量を週あたり急激に増やしたりすると、回復が追いつかず再発につながる可能性もあると言われています。

従って、「クッション性の強いシューズを選ぶ」「インソールでアーチを整える」「テンポ・距離を徐々に増やす」といった“道具・環境・計画”の見直しが大切です。

③ 筋力強化(特に下腿・足裏・体幹)・柔軟性以外のケア(アイシング・温め・休息)

「ストレッチだけでは不安だなぁ」と感じるなら、その直感は正しいかもしれません。実際、シンスプリントを改善・再発予防するためには、下腿(ふくらはぎ・後脛骨筋など)・足裏・体幹の筋力を強化すること、そして柔軟性に加えてアイシング・温め・休息といったケアを併用することが推奨されていると言われています。

例えば、ふくらはぎや後脛骨筋が弱っていると、着地の衝撃をうまく受け止められずに“すね”にストレスが集中してしまうことがあると言われています。引用元:turn0search7

また、練習後の回復期に温めたり、炎症が出ているときに適切に休んだりすることで、筋・腱・骨膜の“修復”を促せると言われています。

つまり、「ストレッチを習慣にする+強化+回復」を三本柱にしておくことで、シンスプリントに悩まされる頻度を減らすことにつながると考えられています。

#シンスプリント#再発予防#ランニングフォーム改善#足のケア習慣#筋力強化とストレッチ

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す