「足曲げると痛い」と感じる主な原因とは?部位・年齢・動作別に整理

膝関節のトラブル

「足を曲げると膝がズキッと痛む」という声はとても多いです。代表的なものとしては、変形性膝関節症や半月板損傷、そして靭帯損傷などが挙げられます。特に中高年では関節のすり減りによる変形性膝関節症が増えると言われており、若い世代ではスポーツ中の怪我が原因になることもあります(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/388/)。

軟部組織の炎症

膝の周囲には、クッションの役割を持つ滑液包や脂肪体があります。これらに炎症が起こると滑液包炎や膝蓋下脂肪体炎として痛みが出ることがあります。さらに、膝の内側に起こりやすい鵞足炎や、ランナーに多い腸脛靭帯炎も「曲げると痛い」原因のひとつです。いずれも使いすぎや負担の積み重ねが関係しているとされています。

筋肉・腱・神経によるもの

太ももの裏のハムストリングスやふくらはぎの腓腹筋が硬くなると、膝の曲げ伸ばしで引っ張られるように痛みが出ることがあります。また、腰からつながる坐骨神経にトラブルがあると、膝裏からふくらはぎにかけてしびれや痛みが走るケースもあると言われています。

股関節や骨盤の影響、成長期の痛み

膝だけでなく、股関節や骨盤のゆがみが原因で膝に負担が集中することも少なくありません。さらに成長期の子どもに多いオスグッド病は、膝下の骨に炎症が起こり「膝を曲げると強く痛い」と訴えるケースが多いです。スポーツをしている中高生に特によく見られる症状とされています。

外傷や使いすぎ

日常的な「転倒による怪我」や「スポーツでの衝撃」など外傷性の原因はもちろん、長時間の立ち仕事や過度な運動による使いすぎも痛みの要因になり得ます。膝は体重を支える重要な関節のため、繰り返しの負担が小さくても痛みに発展することがあると考えられています。

#足曲げると痛い

#膝関節の不調

#軟部組織の炎症

#筋肉と神経の影響

#成長期や使いすぎ

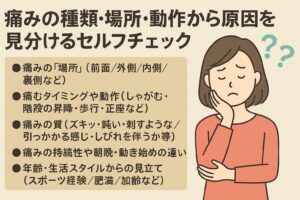

痛みの種類・場所・動作から原因を見分けるセルフチェック

痛みの「場所」を確認する

足を曲げたときに痛みを感じる部位は、人によって異なります。例えば、膝の前面に痛みが出やすいのは膝蓋腱や軟骨の負担が関係すると言われています。一方で内側に痛む場合は鵞足炎や半月板の不調、外側は腸脛靭帯炎、裏側ではハムストリングスや膝裏の神経が関与することがあるそうです(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/388/)。

痛むタイミングや動作を観察する

「しゃがむときにズキッとする」「階段を降りると痛い」「正座が続かない」など、動作ごとに痛みの出方が違うことがあります。歩行や立ち上がる動作での違和感は、関節の変形や軟部組織の炎症に関連することがあると言われています。

痛みの質を感じ取る

同じ「痛い」でも表現の仕方はいろいろです。鋭い痛み、鈍い重さ、刺すような感覚、引っかかる感じ、しびれを伴う痛み…。それぞれが異なる原因につながると考えられています。自分の言葉で痛みを表現してみることで、専門家に相談する際の手がかりになります。

痛みの持続性や時間帯の違い

朝起きた直後に痛むのか、夜になると強くなるのか、または動き始めだけ痛くて後から楽になるのか。このような経過の違いによって、炎症や関節のすり減り具合が関係していると考えられています。

年齢や生活スタイルから見立てる

若い世代ではスポーツによる使いすぎや外傷が多い一方で、中高年では加齢や体重の影響による関節の変形が関係すると言われています。さらに肥満傾向や立ち仕事など、日常の生活スタイルが痛みに直結するケースも少なくありません。

#足曲げると痛い

#セルフチェック膝痛

#動作別痛みの原因

#年齢と生活習慣の影響

#膝痛の部位別特徴

応急処置とセルフケア方法

安静の取り方と動作の工夫

足を曲げると痛いとき、まず大切なのは無理をしないことです。動き続けると炎症が強くなる場合があるため、可能な範囲で安静に過ごすことがすすめられています。ただし、完全に動かさないと関節が硬くなることもあるので、「痛みが強くならない範囲」で日常動作を保つことがポイントです。また、階段の上り下りやしゃがみ動作のように膝に負担がかかる姿勢は一時的に控えると良いと言われています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/388/)。

冷やす・温めるタイミングの使い分け

痛みが出始めた直後や炎症が強いときには、冷却が適しているとされています。保冷剤や冷タオルをタオル越しに当て、短時間で冷やすことが一般的です。一方で、慢性的なこわばりや血流の悪さによる鈍い痛みには、温めて血行を促す方法がよいと言われています。お風呂で温めたり、温湿布を使うなど、状況によって切り替えるのがコツです。

補助具を使う工夫

サポーターやテーピング、杖といった補助具は、関節への負担を分散させて動作をサポートする役割があります。スポーツ時や長時間歩くときなど、一時的に利用するだけでも「痛みの悪化を防ぎやすい」と言われています。ただし常時使いすぎると筋力低下につながる場合もあるため、必要な場面で取り入れるのが良いと考えられています。

ストレッチと筋力トレーニング

膝の安定性を保つには、太ももや股関節まわりの筋肉が大切です。特に大腿四頭筋やハムストリングスのストレッチ、股関節を支える筋肉の軽いトレーニングは、膝の動きをサポートすると言われています。痛みが強いときは避け、落ち着いたタイミングで少しずつ始めると無理なく続けやすいです。

日常生活でできる改善策

セルフケアは生活習慣の見直しからも始められます。例えば、クッション性のある靴を選ぶ、正しい歩き方や姿勢を意識する、体重管理を心がけることは、膝への負担軽減につながると考えられています。特に肥満傾向がある場合、体重コントロールは効果的な予防策になると言われています。

#足曲げると痛い

#膝痛セルフケア

#冷却と温熱の使い分け

#ストレッチと筋トレ

#日常生活改善

いつ・どのような場合に専門医を受診すべきか

改善しない・再発を繰り返す場合

足を曲げると痛い症状が、数日たっても軽くならない場合や、何度も繰り返す場合には注意が必要です。軽い炎症であれば自然に落ち着くこともあると言われていますが、同じ動作で毎回痛みが出るようであれば、専門的な検査を受けて原因を確認した方が良いと考えられています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/388/)。

腫れ・熱感・歩けないなどの重症兆候

見た目で明らかに膝が腫れている、熱をもって赤くなっている、あるいは強い痛みで歩けない・動かせないなどの状態は、専門医による対応がすすめられています。靭帯や半月板の大きな損傷、あるいは感染などの可能性があると言われており、放置すると悪化するケースもあるため、早めに来院が推奨されています。

引っかかる感覚や動作制限が強い場合

膝を曲げ伸ばしするときに「ゴリッ」と音がしたり、動きが引っかかる感覚が続くことがあります。また、膝が「抜けるようにガクッ」となる、動作が極端に制限されるといった場合は、半月板や靭帯に関わる問題の可能性があると考えられています。こうした症状がある時点で、自己判断で放置しないことが大切だとされています。

成長期や特定の人の注意ポイント

中高生の成長期ではオスグッド病など骨の成長に伴う炎症が関係しているケースがあり、無理に練習を続けると悪化することがあると言われています。また、スポーツ選手は怪我のリスクが高く、早期に対応することで復帰がスムーズになる可能性があります。高齢者の場合は変形性膝関節症など加齢による変化が進みやすいため、早めに相談することがすすめられています。

どこへ行くかの判断基準

膝の痛みで来院先を迷う方も多いですが、骨や靭帯・半月板などの損傷が疑われる場合は整形外科が基本とされています。一方、慢性的な筋肉の硬さや姿勢の崩れなどが関わると考えられるケースでは、整骨院や整体院、リハビリ施設での施術が補助的に役立つ場合もあります。まずは整形外科で触診や画像検査を受け、必要に応じてリハビリや整体を併用するのが安心だと考えられています。

#足曲げると痛い

#膝痛で来院すべき症状

#重症サインに注意

#成長期や高齢者の膝痛

#整形外科と整体の違い

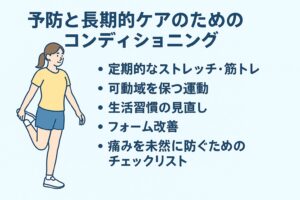

予防と長期的ケアのためのコンディショニング

定期的なストレッチと筋トレの習慣

足を曲げると痛い症状を予防するには、筋肉の柔軟性と安定性を維持することが大切だと言われています。太ももの前後を伸ばすストレッチ、内転筋を意識した開脚運動、股関節まわりの軽いエクササイズなどを日常に取り入れると、膝関節への負担を和らげやすいと考えられています。

可動域を保つための運動

関節をスムーズに動かすためには、普段から可動域を意識した運動が必要です。ウォーキングや軽いスクワットなど、無理のない範囲で体を動かすことで、膝の動きが硬くなるのを防げると言われています。特にデスクワークが多い方は、短い時間でも体を動かすことが効果的だと考えられています。

生活習慣の見直し

立ち仕事で同じ姿勢を続けたり、長時間座りっぱなしになる生活習慣は膝に負担をかけやすいとされています。時々ストレッチを挟む、靴やインソールを見直すなど、小さな工夫が予防につながると言われています。日常生活の中でできる範囲から取り組むのが継続のポイントです。

フォーム改善の工夫

歩き方やスポーツでのフォームに偏りがあると、膝に過度な負担がかかる場合があります。専門家にチェックしてもらう、動画で自分の動きを確認するなどで改善点を把握することは、再発予防にも役立つと考えられています。

チェックリストで早めの対応

「最近しゃがみにくい」「階段の上り下りで違和感がある」など、日常の小さなサインを記録することも大切です。違和感が長引く場合は、定期的に触診や検査を受けて状態を確認することがすすめられています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/388/)。

#膝痛予防

#長期的ケア

#ストレッチと筋トレ習慣

#生活習慣改善

#フォームチェック

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す