変形性股関節症 レントゲン所見では、関節裂隙の狭小化や骨棘形成などが特徴的です。本記事では、レントゲン画像の読み方や診断のポイント、治療法について詳しく解説します。

変形性股関節症とは?

定義と概要

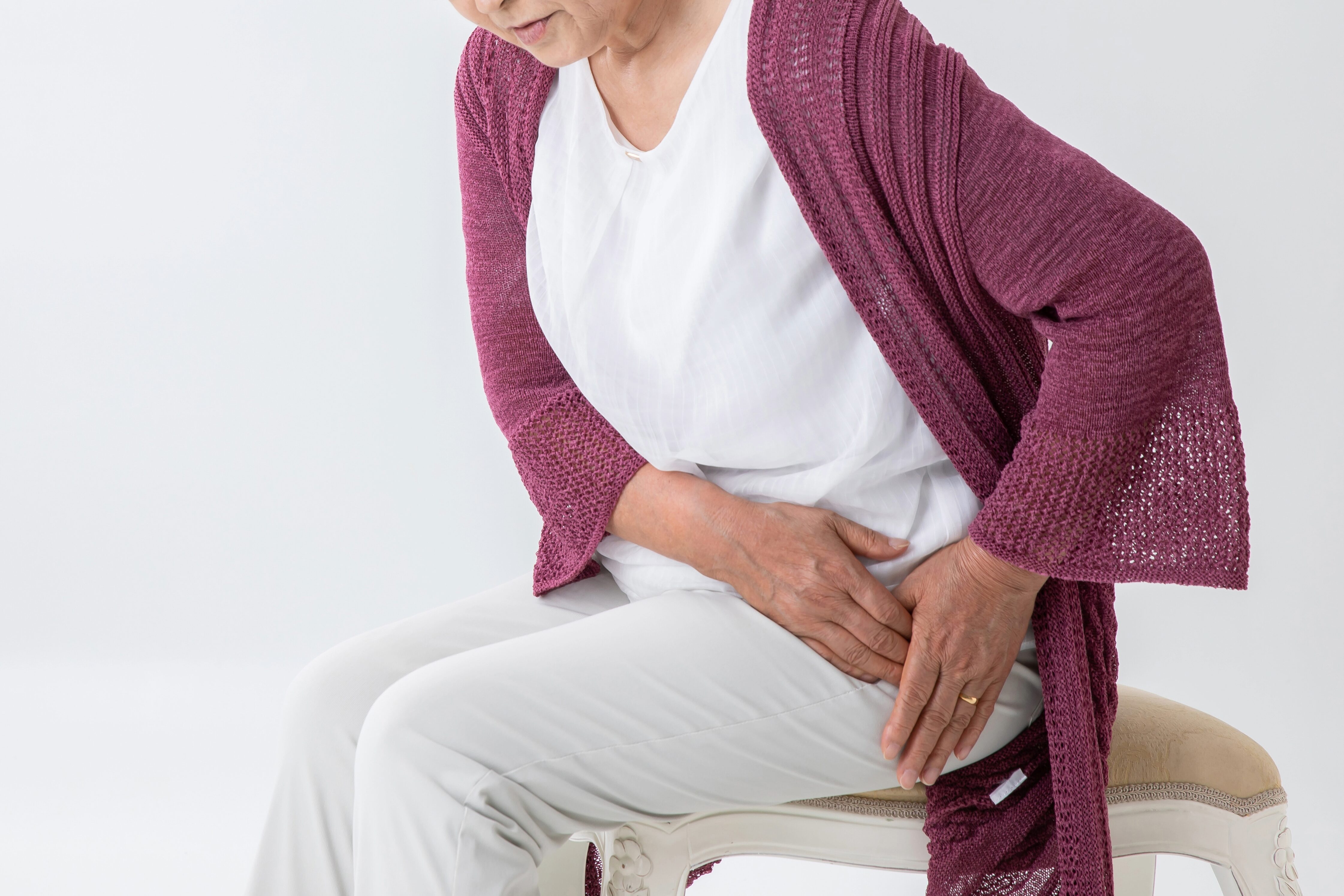

「変形性股関節症って、どんな病気なの?」と聞かれたとき、一言で説明するのはなかなか難しいんですが、ざっくり言えば“股関節のすり減り”が進行する状態のことを指します。具体的には、太ももの骨(大腿骨)の先端と骨盤側のくぼみ(寛骨臼)で構成されている股関節に、徐々に摩耗や変形が生じていくんです。

最初は「なんか動きにくいな」とか「長く歩くと足の付け根がズーンと重いな」といった軽い違和感から始まり、進行すると歩行や日常動作にも支障が出てきやすいと言われています。炎症が起きたり、関節の中で軟骨がすり減ることで、骨同士がぶつかり合って痛みを感じることがあるそうです。

ちなみに、日本では特に女性に多く見られるのも特徴のひとつ。骨格や生活習慣の影響が関係しているのではないかと考えられているそうですよ。

一次性と二次性の違い

「変形性股関節症って、みんな同じ原因でなるわけじゃないんだよね?」という疑問、よく聞きます。実はこの病気には「一次性」と「二次性」という2つのタイプがあって、それぞれ背景が少し違うんです。

一次性は、特に明確な原因がないまま年齢とともに自然と進行していくタイプ。「加齢にともなう変化」と言われることも多く、特に高齢の方によく見られるようです。

一方、二次性はもともと股関節に何らかの異常があることが原因になるケース。たとえば「臼蓋形成不全(きゅうがいけいせいふぜん)」という股関節のくぼみが浅い状態や、子どもの頃の発育異常が関係していることが多いみたいです。つまり、若いころから股関節に負担がかかっていた可能性があるんですね。

発症のメカニズム

では、なぜ股関節がすり減ってしまうのでしょうか?これは色々な要因が複雑に絡み合っていると言われています。

まず一つに「長年の負荷」が挙げられます。立ち仕事や運動、または体重の増加などで股関節に繰り返し負担がかかると、軟骨が少しずつ摩耗していくようです。これが長い年月をかけて進行していくわけですね。

さらに、「骨の形そのもの」が影響しているケースもあるとのこと。たとえば、骨盤側の関節の受け皿が浅いと、骨が安定せずに軟骨に余計なストレスがかかりやすくなるみたいです。こうした構造的な要因があると、どうしても発症しやすいとも考えられているんですね。

また、「女性ホルモンの減少」など、年齢とともに起きる体の変化も関係している可能性があるとも指摘されています。

#変形性股関節症

#レントゲン所見

#一次性と二次性

#関節のすり減り

#股関節の痛み

(引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/)

レントゲン所見の読み方

関節裂隙の狭小化とは?

「股関節の隙間が狭くなってますね」と言われたこと、ありませんか?

これは“関節裂隙の狭小化”と呼ばれるもので、変形性股関節症の初期に見られる代表的な所見の一つです。

股関節では、大腿骨頭と骨盤の臼蓋という部分が関節を構成しています。その間にある軟骨がすり減ると、レントゲンで見たときに“すき間”が狭く映るんです。

この裂隙の幅が左右で違ったり、片側だけ極端に狭かったりすると、進行の程度を判断するヒントになることもあるそうです。

骨棘(こつきょく)の形成について

「関節のまわりにトゲのような骨ができている」と言われたら、それが“骨棘”のこと。

軟骨がすり減って関節が不安定になると、体はそれを補おうと骨を増やそうとするんですね。その結果、骨の端に突起のようなものができることがあります。

この骨棘が大きくなると、動かすたびに引っかかる感じがしたり、痛みが強く出たりすることもあると報告されています。

大腿骨頭や臼蓋の変形

進行してくると、大腿骨の丸い部分(骨頭)や、骨盤の受け皿部分(臼蓋)の形にも変化が見られるようになります。

たとえば骨頭が扁平になっていたり、臼蓋が深くなりすぎたり浅くなったりするケースもあります。これによって関節の噛み合わせが悪くなり、日常動作に影響を及ぼすことがあるそうです。

実際に、レントゲンを見ながら「ここの形が変わってきていますね」と説明を受けると、視覚的にも納得しやすいという声も聞かれます。

軟骨下骨の硬化像って?

「骨が白っぽく映ってますね」と言われた場合、それは“軟骨下骨の硬化”かもしれません。

これは、軟骨が薄くなることで、その下の骨に負担が直接かかり、骨が硬く・密になっていく状態です。レントゲンでは、通常より白っぽく、境界がはっきり映ることが多いと言われています。

ただしこの変化も、痛みの程度や動きの悪さと必ずしも比例するとは限らないため、総合的に判断することが必要です。

#変形性股関節症

#レントゲン所見

#骨棘形成

#関節裂隙狭小化

#臼蓋と骨頭の変形

(引用元:https://www.jmedj.co.jp/)

(引用元:https://clinic-yokoyama.com/)

(引用元:https://www.ysj-oji.jp/)

診断におけるレントゲンの役割

標準的な撮影方法とその特徴

変形性股関節症(OA)の診断において、レントゲンは最も基本的なツールとして使用されています。レントゲン検査では、股関節の骨構造や関節の状態を確認できます。標準的な撮影方法としては、前後方向と側面方向のX線画像が一般的です。これにより、股関節の異常や骨の変形、関節の狭小化を明確に確認できます。

特に、股関節の関節裂隙の幅が狭くなっているか、骨に異常な成分(例えば骨棘)が形成されているかなどが重要なポイントとなります。また、レントゲン画像を通じて股関節の形状や位置に関する問題もわかるため、治療方針を決める際に非常に有効です。

骨変性や石灰化の確認ポイント

変形性股関節症が進行すると、骨の変性や石灰化が見られることが多いです。レントゲンでは、これらの変化が顕著に現れます。特に、骨棘(骨の突出部分)が見られる場合、それが進行して関節に痛みを引き起こしている可能性があります。また、関節の中に異常な石灰化が見つかることもあります。

こうした変化をレントゲンで捉えることで、病気の進行状況を把握し、適切な治療方法を選択する手助けになります。関節裂隙の幅が狭くなることも、股関節症が進行しているサインの一つとしてチェックされます。

他の画像検査(CT、MRI)との比較

レントゲン検査は、変形性股関節症の初期診断や経過観察には有用ですが、CTやMRIと比較して、軟部組織や関節内の細かい構造を詳しく見ることができません。CTでは骨の細部や骨折の有無を確認するのに優れていますが、軟部組織(筋肉や靭帯)の評価には限界があります。MRIは、軟部組織を詳しく撮影できるため、関節内の炎症や軟骨の状態を確認するのに役立ちますが、骨の変化にはレントゲンの方が効果的です。

したがって、診断においては、レントゲンを基にCTやMRIを併用することで、より正確な情報を得ることが可能になります。

#変形性股関節症

#レントゲン

#診断方法

#CTとMRI

#骨変性

治療法の選択肢

保存的治療(薬物療法、リハビリテーション)

変形性股関節症の治療は、まず保存的治療から始まることが多いです。保存的治療には、薬物療法とリハビリテーションが含まれます。薬物療法では、痛みを軽減するためにNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)や鎮痛薬が使用されることが一般的です。これらの薬は、炎症を抑え、関節の痛みを和らげる効果があります。

また、リハビリテーションも重要な治療法の一つです。筋力を強化し、関節の可動域を広げるために、専門家による運動療法が行われます。これにより、股関節への負担が軽減され、日常生活がしやすくなることが期待されます。保存的治療は、症状が軽度または中程度の場合に有効とされていますが、進行した場合には限界があることもあります。

関節内注射(ヒアルロン酸、ステロイド)

保存的治療が効果を示さない場合、関節内注射が選択肢として挙げられます。ヒアルロン酸注射は、関節液の粘度を改善し、関節の動きを滑らかにする効果があるとされています。この治療法は、股関節の摩擦を減らし、痛みを軽減することが期待されます。

一方、ステロイド注射は炎症を迅速に抑える効果があります。痛みが強い場合や急性の炎症がある場合には、ステロイド注射が一時的に症状を緩和することができるとされています。ただし、ステロイドは繰り返し使用することで副作用が出る可能性があるため、使用は慎重に行われます。

手術的治療(人工股関節置換術など)

保存的治療や注射療法が効果を示さない場合、最終的な治療法として手術が考慮されることがあります。手術には、人工股関節置換術が一般的に行われます。この手術では、痛んだ股関節を人工の関節に置き換えることにより、痛みを軽減し、股関節の機能を改善します。

人工股関節置換術は、特に関節の変形が進行している場合や日常生活に支障が出ている場合に行われます。手術後の回復期間にはリハビリが重要で、適切なリハビリを行うことで、早期の回復が期待できます。手術は大きな治療法であり、リスクも伴いますが、痛みを大きく改善し、生活の質を向上させる可能性があります。

#変形性股関節症

#治療法

#薬物療法

#関節内注射

#人工股関節

早期発見と予防の重要性

症状の進行を防ぐためのポイント

変形性股関節症(OA)は、早期に対処することで症状の進行を遅らせることが可能です。股関節に負担がかかる動作を避け、適切な治療を行うことで、進行を防ぐことができます。初期の段階で痛みや違和感を感じたら、まずは整形外科を受診し、早期に診断を受けることが大切です。診断を受けることで、痛みの原因がOAである場合、適切な治療法を選択でき、進行を抑える手助けになります。

また、関節に負担をかけすぎないようにすることも重要です。例えば、過度な体重の増加を防ぐために、食事に気をつけたり、体重を適切に管理することが役立ちます。体重が増えると、股関節にかかる負荷も増し、進行が早くなる可能性があります。日常生活の中で股関節への負担を減らすことが、進行を防ぐ一つのポイントと言えるでしょう。

日常生活での注意点

日常生活で股関節に負担をかけないようにするためには、いくつかの注意点があります。まず、無理に長時間立ち続けることや、激しい運動を避けることが大切です。歩く際には、正しい姿勢を保ち、急な動きや不自然な体勢を避けるよう心掛けましょう。特に階段の昇降や長距離を歩く際には、膝や股関節に過度な負担がかからないように意識することが求められます。

また、体を温めることも大切です。寒い季節などでは、股関節周りの筋肉が固まりやすく、動かしづらくなるため、軽いストレッチやウォーキングを取り入れて、筋肉の柔軟性を保つようにしましょう。これによって、股関節への負担を軽減できます。

定期的な検査のすすめ

変形性股関節症は進行性の疾患であるため、早期発見が進行を防ぐカギとなります。定期的な検査を受けることで、症状が進行しているかどうかをチェックし、早期に治療を行うことが可能です。特に、痛みや不調を感じた際は、自己判断せず、専門医に相談することが重要です。早期に治療を開始することで、股関節の機能を保ち、生活の質を向上させることができます。

また、検査を受けることで、自分の症状の進行状況を知ることができ、適切な治療方法を選ぶことができるため、生活に支障をきたす前に対処できる可能性が高くなります。定期的な検査は、予防のためにも大切なステップとなります。

#変形性股関節症

#早期発見

#予防

#関節ケア

#定期的な検査

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す