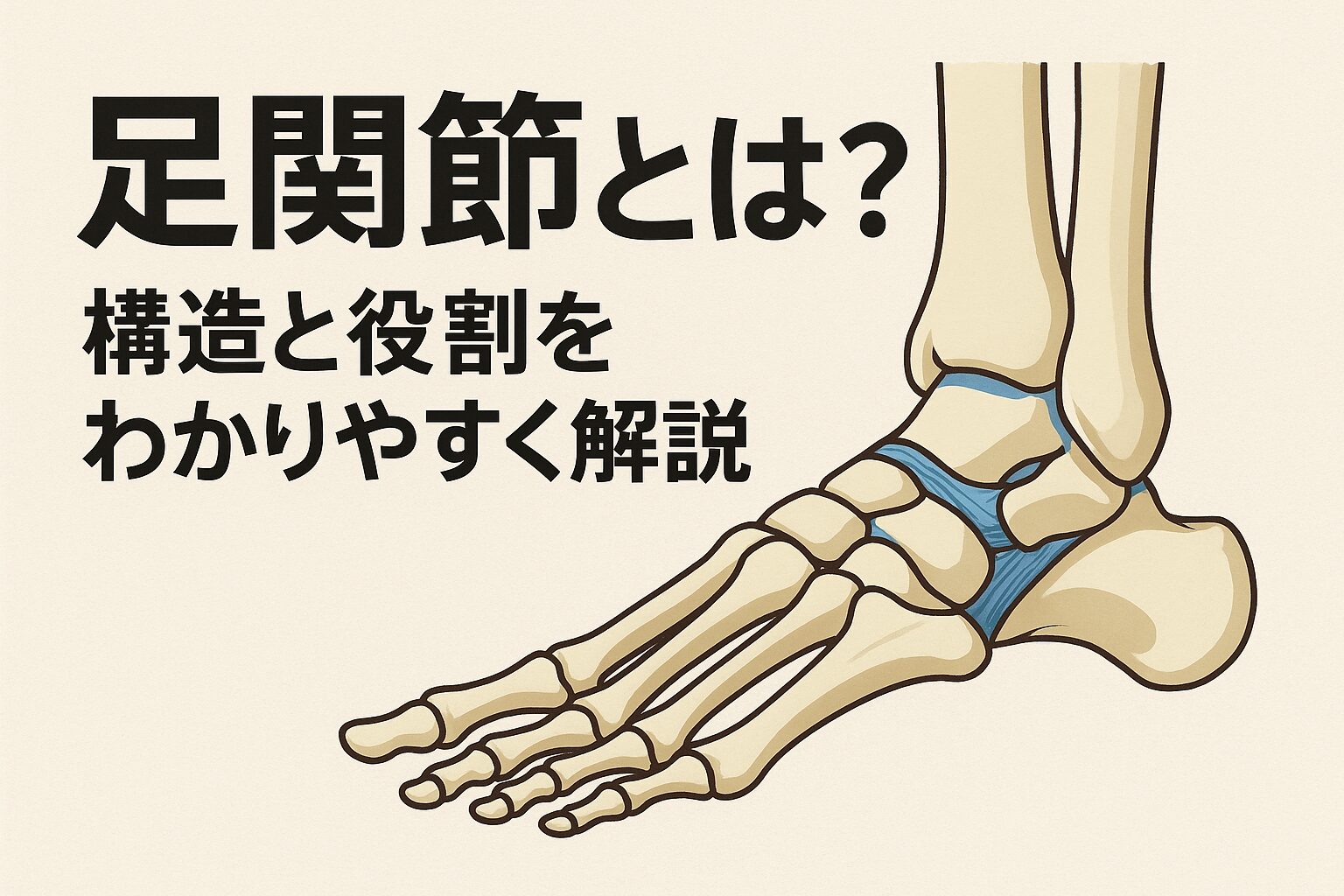

1.足関節とは?構造と役割をわかりやすく解説

骨・靱帯・筋肉・軟骨の構造

足関節は、すねの骨(脛骨と腓骨)と、かかとの上にある距骨が組み合わさってできています。この構造によって、体重を効率よく支える仕組みが成り立つと言われています。さらに、その周囲には靱帯や腱が複雑に張り巡らされており、関節を安定させながらスムーズに動かす働きを担っていると考えられています。軟骨は骨と骨の間でクッションのような役割を果たし、衝撃を和らげるとともに関節の動きをスムーズにするとされています(引用元:https://stretchex.jp/6320)。

実際に「足首をひねると痛みが走る」という経験がある方も少なくありませんが、これは靱帯や関節構造が衝撃に弱い部分であることを示していると言われています。そのため、足関節は強さと同時に繊細さを持ち合わせているのです。

足首の可動性と荷重の仕組み

足関節は、歩行や走行、ジャンプなど、あらゆる動作で重要な可動域を確保している関節だとされています。上下方向への動き(底屈・背屈)を中心に動きますが、日常生活の中では常に荷重がかかるため、体の安定に直結する役割があるとも言われています。特に、立った状態で姿勢を維持できるのは、足関節が細かくバランスを調整しているからだと考えられています(引用元:https://stretchex.jp/6320)。

また、片足立ちをしてみると足首が小刻みに揺れることがありますが、これは体重を支えながらバランスを取っている証拠だと説明されています。普段意識しない動作の中で、足関節は常に働いているのです。

足関節と膝・股関節との連動性

足関節は単体で動いているわけではなく、膝や股関節と密接につながりを持ちながら機能していると言われています。例えば、歩くときには足関節が体の接地面を安定させ、その動きが膝関節に伝わり、さらに股関節の大きな動作へと連動していくとされています。つまり足関節の安定性が失われると、膝や腰にも負担がかかりやすくなると考えられているのです(引用元:https://stretchex.jp/6320)。

「足首が硬いと膝に負担がかかる」という話を耳にしたことがある方もいるかもしれませんが、それはこの連動性の影響だと説明されています。体のバランスを整えるうえで、足関節の柔軟性と安定性は非常に重要な要素と言えるでしょう。

#足関節 #靱帯 #可動域 #リハビリ #姿勢改善

2.足関節の痛み・不調が起こる主な原因

捻挫・靱帯損傷

「足をひねっただけなのに、腫れたり痛みが続いたことありませんか?」こういったケースは、靱帯に負荷がかかっている場合が多いと言われています。特に足関節は外側の靱帯が伸びやすく、段差や運動中の着地で捻挫につながりやすいとされています(引用元:https://stretchex.jp/6320)。靴の合わなさや筋力不足が影響するとも考えられていて、放置すると不安定感が残ることもあるようです。

加齢・変形性足関節症

「最近、歩き始めが重たい」「階段で違和感が出る」そんな声も少なくありません。年齢とともに軟骨がすり減り、関節内で炎症が起こることで痛みやこわばりにつながると言われています。特に過去に捻挫や損傷歴がある人は、軟骨への負担が蓄積しやすいとも説明されています(引用元:https://stretchex.jp/6320)。

スポーツ・日常動作による慢性負荷

ジャンプ・ランニング・方向転換の多いスポーツでは、足関節に反復的なストレスがかかるようです。ただ、激しい運動だけが原因とは限らず、立ちっぱなしの仕事や歩き方のクセなど、日常の積み重ねでも不調につながると言われています。「気づいたら足首だけ疲れている」という声もよく聞かれます。

扁平足・O脚・姿勢不良との関係

「足裏がベタっとしている」「X脚・O脚気味」と感じる方も要注意とされています。足のアーチが崩れると荷重バランスが乱れ、外側や内側の靱帯・関節への負担が増えると言われています(引用元:https://stretchex.jp/6320)。猫背や反り腰などの姿勢も足関節の歪みとつながることがあると考えられており、自覚しづらい点が厄介です。

#足関節 #捻挫 #変形性足関節症 #扁平足 #慢性負荷

3.足関節トラブルの症状チェックとセルフ診断の目安

痛み・腫れ・熱感・可動域低下

「ちょっと足をひねっただけなのに、翌日になっても違和感が続く」なんて経験はありませんか?足関節に不調が起きると、まず痛みや腫れが現れることが多いと言われています。特に外くるぶし周辺は炎症が出やすく、触れると熱を帯びているように感じることもあるようです(引用元:https://stretchex.jp/6320)。

また、関節が硬くなって動かしづらくなるケースもあります。「しゃがもうとしたら足首だけ動きが悪い」「足を反らす角度が狭くなった」といった変化も、可動域低下のサインと考えられています。軽い痛みでも放置することで慢性化しやすいとも言われているため、状態を確認しながら様子を見ることが大切です。

症状別に疑われる疾患・損傷箇所

足関節の不調は、出る場所によって原因の見当がつくことがあります。例えば外側の痛みは靱帯損傷が関係している可能性があり、内側の違和感は荷重バランスや扁平足との関連があると説明されています。

また、腫れが強い場合は関節内で炎症が進んでいるとも考えられていて、変形性のトラブルにつながるケースもあると言われています(引用元:https://stretchex.jp/6320)。ぐらつきや引っかかり感があるときは、軟骨や腱が影響している場合もあるようです。

来院が必要なケースの判断ポイント

「痛むけど我慢できるし、そのうち落ち着くかな」と考えがちですが、判断材料を知っておくと安心です。例えば以下のような状態は、早めに来院した方がよいと言われています。

-

強めの痛みが数日たっても引かない

-

腫れや内出血が広がっている

-

足をつくと鋭く響く

-

歩行が困難、または動かすと不安定

特に、時間がたっても症状が変わらない場合や「放っておけば改善すると思ったけど悪化してきた」という場合は、靱帯・軟骨・骨など広い範囲で影響が出ていることもあるそうです(引用元:https://stretchex.jp/6320)。自己判断だけで片付けず、早めの確認が安心材料になります。

#足関節 #セルフチェック #腫れ #痛みの目安 #来院タイミング

4.足関節の改善・リハビリ・ストレッチ方法

初期対応(アイシング・固定・安静)

「足首をひねったかも…」と思ったとき、最初に何をすればいいか迷いますよね。参考記事では、炎症を広げないための対応として、アイシングや固定、安静が勧められていると言われています(引用元:https://stretchex.jp/6320)。氷や保冷剤をハンカチで包んで当てる方法が多く使われていて、目安は1回15〜20分程度とされています。無理に動かさず、包帯やテーピングで軽く固定しておくことで腫れを抑えやすいとも説明されています。

症状別ストレッチ・可動域改善トレーニング

痛みが落ち着いてきたら、少しずつ動かしていくことがポイントだと考えられています。ただし「いきなり大きく曲げ伸ばしする」のではなく、つま先を上下に動かす、円を描くように回すなど、違和感の少ない範囲から始める方法が紹介されています(引用元:https://stretchex.jp/6320)。ストレッチは「気持ちいい程度」でとどめるのが望ましいとも言われていて、朝や入浴後など体が温まったタイミングに取り入れやすいようです。

足首周囲の筋力強化(腓骨筋・前脛骨筋など)

「再発しやすいんだけど…」という声も少なくありません。そういった場合、足関節の外側を支える腓骨筋や、足首を引き上げる前脛骨筋を鍛えるトレーニングが役立つとされています。セラバンドを使った抵抗運動や、タオルを足の指でたぐり寄せる動きなどが例として挙げられており、負荷は軽めから調整していく形が推奨されているようです(引用元:https://stretchex.jp/6320)。

自宅でできるテープ・サポーター活用

「まだ不安だから固定したい」という方には、テーピングやサポーターの使用が一つの手段とされています。足関節の外反や内反を防ぐ巻き方が紹介されており、スポーツ時だけでなく日常生活でもサポート目的で使う例もあるようです。貼付位置や圧の強さに注意することで、関節の安定感が得られると言われています(引用元:https://stretchex.jp/6320)。市販のサポーターなら着脱も簡単で、自宅ケアにも取り入れやすいのがメリットです。

#足関節ケア #リハビリ #ストレッチ #サポーター活用 #筋力トレーニング

5.再発予防と日常生活でのケア・シューズ選び

歩き方・姿勢改善

「足首ばかりに負担が集中している気がする…」と感じたことはありませんか?足関節の再発予防として、歩き方や姿勢の見直しは欠かせないと言われています。参考記事では、重心が外側や内側に偏ることで関節にねじれが生じ、捻挫や炎症につながる可能性があると紹介されています(引用元:https://stretchex.jp/6320)。立っているだけでも、膝が内側に入りやすい人や猫背気味の人は、足元のバランスが乱れやすいとも言われています。

「歩幅を少しだけ狭くする」「かかとから着地して体重をまっすぐ乗せる」といった意識でも変化が出るそうです。鏡で姿勢をチェックしたり、靴底のすり減り方を見る方法もセルフ確認として役立つと考えられています。

正しい靴・インソールの選び方

足関節への負担を軽くするポイントとして、靴選びも重要視されています。クッション性・フィット感・足首のホールド力などが合っていない靴は、不安定な動きにつながると言われています(引用元:https://stretchex.jp/6320)。特に扁平足やO脚傾向の方は、インソールでアーチをサポートすることで荷重が分散しやすくなると考えられています。

「店頭で履いたときは大丈夫だったのに、歩くと違和感がある」という声もよくあるので、かかと部分の硬さや甲の高さにも注目すると安心です。スポーツ用・日常用で靴を分ける方法も、再発予防の一つとされています。

スポーツ前後のウォーミングアップ

足首のトラブルは運動前後のケア不足が原因になることもあるようです。準備体操を省略すると筋肉や靱帯が硬いまま動き出し、ひねりやすくなると言われています。参考記事でも、足関節を回す・アキレス腱を軽く伸ばす・ジャンプ前に屈伸するなどのウォーミングアップが紹介されています(引用元:https://stretchex.jp/6320)。

運動後はクールダウンとしてストレッチや軽いマッサージを取り入れることで、疲労を溜め込みにくくなるとも説明されています。「時間がないから省略」は、ケガを招きやすいパターンのひとつとされています。

中長期的なセルフケア習慣づくり

結局のところ、足関節の不調は一時的な対策だけでは再発しやすいと考えられています。たとえば「お風呂上がりに足首を回す」「週に数回はふくらはぎを伸ばす」「ランニング後はアイシングする」など、小さな習慣が安定につながると言われています(引用元:https://stretchex.jp/6320)。

また、違和感が出たときに早めにケアすることも大切で、「数日経っても変わらない」「同じ場所ばかり痛む」といった場合は、専門家への相談が安心材料になるとも考えられています。

#足関節予防 #靴選び #ウォーミングアップ #姿勢改善 #セルフケア習慣

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す