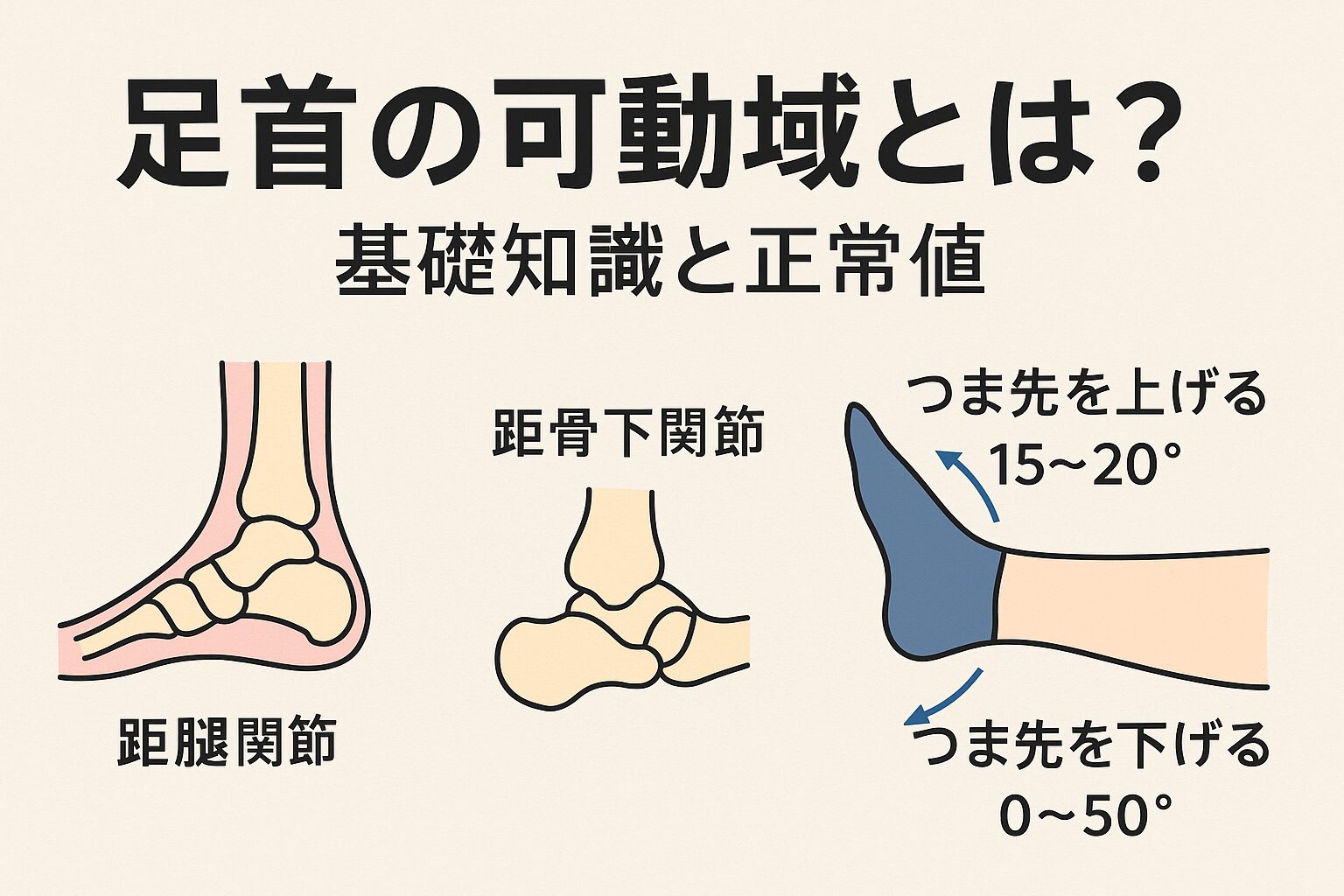

足首の可動域とは?基礎知識と正常値

足首(足関節・足部)で「可動域(ROM:Range of Motion)」がどう定義されるか

「足首の可動域」とは、立った状態など基準となる肢位から、足関節およびその関連構造がどれくらい動くかを数値化したものです。具体的には“背屈”“底屈”“内反”“外反”などの動きを指し、これを可動域(ROM)と呼びます。一般的に「可動域が広い=動きが柔らかい・スムーズに動かせる」と言われています。例えば、荷重をかけた状態や歩行・運動時にこの可動性が不足していると、動きが硬く感じられたり、他の関節や筋肉に余計な負担がかかったりすることがあります。

主な関節(例:距腿関節、距骨下関節など)と動き(背屈・底屈・内反・外反)について解説

足首の動きを理解するには、まず構造的なポイントを押さえておくことが大切です。

-

まず、距腿関節(きょたいかんせつ)は、すね側の脛骨・腓骨と、足部の距骨(きょこつ)がつながる関節で、主に “底屈(つま先を下げる)・背屈(つま先を上げる)” の動きを担っています。 ほんだ整骨院+2さかぐち整骨院+2

-

次に、距骨下関節(きょこつかかんせつ)は、距骨と踵骨(しょうこつ)がつながる関節で、足部の微細な“回内・回外(内反・外反)”や“内転・外転”などの動きをサポートすると言われています。 ほんだ整骨院+1

-

これらの関節の連動により、私たちは階段を昇る・しゃがむ・走るといった複雑な動きを行うことができます。足首の動きは単純に“曲げる/伸ばす”だけではなく、左右・前後・ひねりの動きが複雑に組み合わさっており、関節の構造・軸・荷重条件によって変化するため「可動域=ひとくくりには測れない」とも言われています。 ほんだ整骨院+1

一般的に言われる正常可動域とその目安

正常可動域の目安には個人差がありますが、参考として実務/臨床上よく示される値を紹介します(あくまで目安としてご活用ください)。

-

底屈(つま先を下げる動き):約 0〜45° 程度。 ほんだ整骨院

-

背屈(つま先を上げる動き):約 0〜20° 程度。 ほんだ整骨院

-

内転・外転、内反・外反などの側方動きについても、例えば「内反(足裏を内側に向ける動き)」で 0〜30°程度、「外反(足裏を外側に向ける動き)」で 0〜20°程度という報告もあります。 note(ノート)+1

これらの正常値よりも可動域がかなり狭い・左右差が大きい・動かすときに痛みや不快感がある、という場合には「可動域が十分取れていない可能性」が出てきます。

なぜ“可動域が十分あること”が重要なのか(歩行・しゃがむ・ジャンプなどの動作、けが予防・バランス維持など)

足首の可動域が十分に確保されていると、日常生活からスポーツ動作まで、足元から身体を効率的に動かせるようになります。例えば、歩くときには「かかとからつま先まで荷重が移動する」一連の流れがありますが、足首が固いとこの荷重移動がスムーズにできず、つまずきやすくなったり、膝・股関節・腰など上位関節に余計な力がかかったりします。また、しゃがむ・ジャンプ・着地といった動作では、足首がしなやかに動くことで着地のショックを吸収し、膝や腰を守る役割も果たすとされています。さらに、足首周りの筋肉・靭帯・腱が適切に伸び縮みし、関節が滑らかに動ける状態は、「関節の代償動作(他の関節で無理に動きを補う)」のリスクを低減するとも言われています。 ほんだ整骨院+1

つまり、足首の可動域を改善・維持することは「日常生活の安全性」「スポーツ時のパフォーマンス」「けが・転倒の予防」につながると考えられます。

#足首可動域 #足関節構造 #距腿関節 #距骨下関節 #可動域正常値

なぜ足首の可動域が狭くなる?主な原因と見逃しやすい背景

筋肉・腱の硬さ(例:下腿三頭筋・アキレス腱)による制限

「足首 可動域」がなかなか広がらないな…と感じること、ありませんか?その背景には、ふくらはぎの後ろ側にある下腿三頭筋やアキレス腱といった組織が硬くなってしまい、関節の動きを制限している場合が少なくないと言われています。実際、足首の背屈(つま先を上げる動き)が制限される主な理由の一つに、アキレス腱やその先に続く筋肉の短縮があるという指摘があります。 湘南カイロ茅ヶ崎整体院+2足腰専門整体院 さいたま+2

たとえば、毎日ヒール靴を履いたり、運動量が少なかったりして、ふくらはぎを十分に使わない状態が続くと、筋肉/腱の柔軟性が低下し、「足首が動きづらい」感覚につながることがあると言われています。 湘南カイロ茅ヶ崎整体院

このような“硬さ”は、意識せずに日常生活で溜まっていくこともあるため、「足首が硬い気がする」という段階で少しでも対策をとることが、後々の可動域制限の予防につながると言われています。 さかぐち整骨院

日常生活の姿勢・クセ(立ち方・歩き方・座り方)による偏り

次に見逃しがちなのが、毎日の姿勢や歩き方・座り方のクセです。例えば、長時間椅子に浅く腰かけて足首を伸ばしっぱなしにしていたり、立っている時に片足に体重をかけていたりすると、足首周りの筋肉や関節が“いつも同じ使われ方”になってしまい、可動域に偏りが生まれることがあります。 湘南カイロ茅ヶ崎整体院+1

また、歩行時に「かかとからではなくつま先側で着地してしまう」「足首が十分に動かずに歩いている」といった癖があると、関節にかかる負荷が偏るため、可動域の低下につながる可能性があります。 湘南カイロ茅ヶ崎整体院

このような“毎日のクセ”は、特に運動をあまりしない方、高齢の方、デスクワーク中心の方に多く見られるので、自分の立ち姿・座り姿・歩き方を一度振り返ってみることが大事だと言われています。

過去の捻挫・けが・靭帯損傷の影響(左右差・可動域の偏り)

もうひとつ、やや見逃されがちですが重要な原因が「過去の捻挫・けが・靭帯損傷」です。足首を捻った経験がある人は、痛みや腫れがおさまっていても関節包や靭帯が完全に元の可動性を取り戻せておらず、そのまま無意識に“かばう”姿勢になってしまっている場合があると言われています。 足腰専門整体院 さいたま+1

たとえば、「右足だけつま先が上がりづらい」「左右の可動域に明らかな差がある」と感じたら、過去の捻挫や靭帯のゆるみが背景にある可能性が高いと言われています。 note(ノート)

このような左右差や動きの偏りを放置してしまうと、足首だけでなく膝・股関節・腰にも“代償動作”が生まれてしまうため、早めに動きの偏りを修正することがすすめられています。

加齢・荷重関節としての使用頻度・スポーツによる負荷の蓄積

最後に、年齢を重ねることで起こる“足首の可動域の低下”も見逃せません。足首は体重を支える「荷重関節」のひとつであり、日常的に使われ続けることで、関節包・軟部組織・筋・腱が少しずつ硬くなっていくと言われています。 足腰専門整体院 さいたま

また、スポーツを長くされている方だと「ジャンプ・着地・ターンなど足首を頻繁に使う動き」の繰り返しにより、足首周辺が“疲労・硬化”しやすい環境にあるとも言われています。 Tipness

つまり、「年だから仕方ない」とあきらめる前に、加齢による変化を前提に、可動域を維持するための日常的なケアを取り入れることが、実は重要だと考えられています。

#足首可動域 #足関節制限 #筋腱硬さ #生活習慣クセ #捻挫後影響

セルフチェック:あなたの足首可動域は大丈夫?簡単テスト&見方

H3:「壁ドンテスト」など、自宅でできるチェック方法の紹介

「足首 可動域」を自宅で手軽にチェックしたいとき、よく紹介されるのが“壁ドンテスト(Knee-to-Wallテスト)”です。具体的な手順は以下の通りと言われています。

-

壁に向かってつま先を約10 cmほど離して立ちます。

-

かかとを床につけたまま、膝を壁に近づけていきます。

-

膝が壁に触れ、かかとが浮かない状態であれば、背屈(つま先を上げる動き)の可動域がある程度確保されているとされています。

逆に、膝が壁に届かない・かかとが浮いてしまう場合は「足首の可動域が狭くなっている可能性」があると言われています。

このように、自分の動きを“見える化”できるセルフチェックとして、非常に有効だと考えられています。

チェック時のポイント(左右差・かかとが浮いていないか・膝の位置など)

チェックを行う上で、ただ膝が壁に届けばOK、というわけではありません。以下のポイントもあわせて確認することが大切です:

-

左右差:右足・左足それぞれで試してみて、片側だけ届かない・動きに違和感がある場合は偏りがある可能性があります

-

かかとが浮いていないか:テスト中にかかとが少しでも浮いてしまうと、背屈可動域ではなく代償動作で膝が前に出てしまっている恐れがあります

-

膝・つま先の向き・姿勢:つま先や膝が外側/内側にズレていると、本来意図する動きとは異なる軌道で動いてしまっており、正確なチェックができていない可能性があります。

これらを意識してチェックすれば、「自分の足首がどこまで動くのか」「どこで詰まっているか」の手がかりになります。

チェックの結果から読み取れるリスク(歩行時のつまずき・膝・股関節・腰への影響)

このセルフチェックで「膝が壁に届かない」「かかとが浮く」といった結果が出た場合、足首の可動域が制限されている可能性があります。そしてそれは、次のような「体に出るリスク」としてつながると言われています:

-

歩行時に足首が十分動かないと、「つまずきやすくなる」ことがあります。

-

足首の動きを補おうとして、膝・股関節・腰が過剰に動き代償を行ってしまい、膝痛・股関節痛・腰痛につながる可能性があります

-

スポーツや日常での着地・ジャンプ・しゃがみ込みなどで、足首が“しなやかに動けない”とその衝撃を他の関節で受け止めてしまうため、疲労やけがのリスクが上がると言われています。

こうしたリスクを早めに知ることで、日常生活の“違和感”が後々大きな問題に広がる前に手を打つことが可能だと言われています。

“正常値”との比較・どのくらい狭ければ改善を考えた方がよいか

では、「どのくらい動けば正常範囲なのか?」という指標もおおまかに見ておきましょう。一般的には、足首の背屈・底屈・内反・外反には以下のような正常可動域が示されています:

-

底屈:約50°

-

背屈:約15〜20°

-

内反:約20〜30°

-

外反:約5〜15°

もし、この数値より明らかに小さい(例えば、背屈が10°未満とか、壁ドンテストで膝が壁に届かないなど)なら、可動域が“狭め”と捉えてもいいと言われています。もちろん個人差がありますので、「これ=必ず問題」というわけではありませんが、日常で違和感や動きにくさを感じるなら、改善を検討した方が安心という見方もあります。

#足首可動域チェック #壁ドンテスト #セルフチェック足首 #足首可動域正常値 #足関節柔軟性

足首可動域を改善するためのストレッチ&運動メニュー

H3:筋肉を “伸ばす(ストレッチ)” もの →例:ふくらはぎストレッチ(下腿三頭筋)など

「足首 可動域を改善したいな」と思ったら、まずはふくらはぎやアキレス腱などをゆるめて“伸ばす”ストレッチがスタート地点です。「ふくらはぎストレッチ(下腿三頭筋・腓腹筋・ヒラメ筋)を行うことで、足首の背屈動作がスムーズになる」と言われています。

具体的には、壁に手をついて片足を後ろへ一歩引き、かかとを床に押しつけるように体重を前に移す方法が効果的と言われています。

このような静的ストレッチによって筋肉・腱の硬さを改善し、“動かせるスペース”を確保することで、その後に行う運動の効果も高まりやすいと考えられています。

関節を “動かす(モビリティ運動)” もの →例:足首を円を描いて回す・しゃがみながら足首前後に揺らす等

次に、「関節をただ伸ばすだけじゃなく“動かす”」モビリティ運動を加えることが大切です。例えば、座った状態で足首をゆっくりと円を描くように回す、つま先上下や軽いしゃがみながら足首を前後に揺らす、といった動作が挙げられます。

このような運動は、関節包・滑液(関節を潤滑する液)の循環を促し、筋肉だけでなく“関節そのものが動く感覚”を取り戻すことにつながると言われています。

モビリティ運動をストレッチの後に組み込むことで、「柔らかくなった筋肉+動かせる関節」が揃い、より効果的に可動域が改善しやすくなると考えられています。

日常生活に取り入れやすい「ながらストレッチ/運動」習慣化のコツ

「毎日継続できないと意味ないのでは…」と感じる方も多いですが、実は“ながらストレッチ”を取り入れると習慣化のハードルが下がると言われています。例えば、テレビを見ながら足首回し、歯磨きしながらかかと上げを行う、あるいは座り仕事の合間に足首を動かすなどです。

さらに、習慣化には「朝起きてすぐ」「入浴後」「寝る前」など“毎日やる時間帯を決めておく”ことが効果的とされています。

加えて、「左右両足均等に」「1回あたり5〜10分」「無理せず気持ちよく伸びる範囲で」などの工夫を 。これらを日常に組み込むことで、少しずつ“可動域が広がる感覚”を得やすくなると言われています。

注意点・やってはいけないこと(痛みが出る・捻挫経験あり・無理な負荷など)

最後に、安全に行うための注意点も押さえておきましょう。「痛みが出るほど無理に伸ばす」「反動をつけてストレッチする」は、逆に筋肉が縮む“伸張反射”を起こしやすく、可動域を改善しづらくなると言われています。

また、過去に足首の捻挫・骨折・靭帯損傷がある場合、その部位の可動性が元に戻っていないこともあるため、「まだ違和感がある」「左右差が大きい」と感じたら無理せず専門家へ相談することがすすめられています。

具体的には、かかとが浮いたままストレッチしていたり、足首がガチガチで“硬いまま”の感覚が続いたりするなら、しばらく継続しても変化がなければ、整形外科や理学療法士・整骨院のチェックを受けることで、より安全かつ効果的に改善へ向かいやすいと言われています。

#足首可動域改善

#ふくらはぎストレッチ

#足首モビリティ運動

#ながらストレッチ習慣

#足首ストレッチ注意点

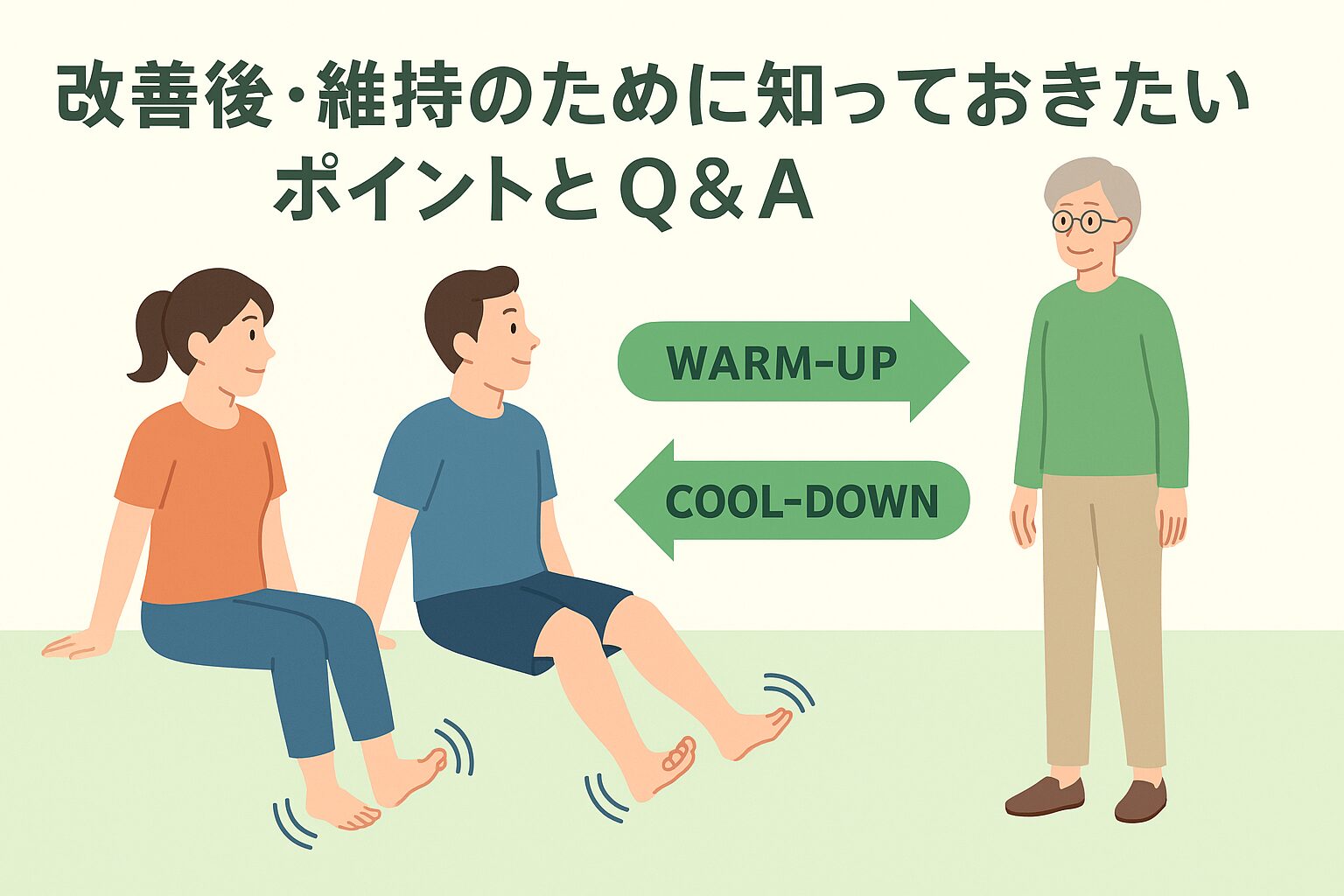

改善後・維持のために知っておきたいポイントと Q&A

可動域が改善したあと、どう維持すればよいか(習慣・日常の動き・ウォーミングアップ/クールダウン)

「足首 可動域を改善できたかな?」と思えたら、そこで終わりではなく“維持すること”がカギになります。例えば、運動前のウォーミングアップとして軽く足首を回したり、クールダウン時にふくらはぎをストレッチしておくことで、可動域が戻りづらくなると言われています。

また、日常生活で「立っているときに片足に体重をかけすぎない」「座りっぱなしにならず膝や足首を時々動かす」といった些細な習慣も、足首の動きを維持するうえで効果的だと考えられています。

さらに、「毎日数分でいいから足首を意識して使う」「左右バランスを整える」ことが、柔らかくなった可動域が長く残るポイントと言われています。

“可動域が広がらない”場合に考えたいこと(靭帯損傷・関節変形・専門家へ相談)

一方で、「ストレッチも運動も続けているのに、足首の可動域がなかなか広がらない…」と悩む人もいるようです。その場合は、過去の捻挫などによる靭帯損傷の影響や、関節そのものの変形・関節包の拘縮などが背景にあると言われています。

例えば、捻挫をしたまま動きを控えていたり、関節の軟骨がすり減っていたりすると「関節の動きそのものが制限されてしまっている」ケースがあるため、自力だけで無理に動かそうとせず、理学療法・整骨院・整形外科など専門家のチェックも検討された方が安心と言われています。

よくある質問(例:「左右差があっても大丈夫?」「運動前/後どっちにやればいい?」「スポーツ前後に何分?」「高齢でもできる?」等)

-

左右差があっても大丈夫?

左右の足首で「動きやすさ」「曲げやすさ」に差がある方は、動作のクセや過去のけがの影響が残っている可能性があります。完全に同じになるわけではないですが、あまりに差が大きい場合は注意が必要と言われています。 -

運動前/後どちらに足首可動域を整える運動を入れたほうがいい?

運動前には軽いモビリティ運動(足首回し・前後揺らし)を入れ、運動後にはストレッチ(ふくらはぎ・アキレス腱)を行うことで、可動域の維持と回復の両方に対応できるとされています。 -

スポーツ前後に何分くらいやればいい?

明確な時間は個人差がありますが、ウォーミングアップとしては2〜3分、運動後のクールダウンストレッチは5分程度を目安に、左右均等に行うことで効果がでやすくなると言われています。 -

高齢でもできる?

年齢を重ねると足首の可動域が狭まりやすいとも言われていますが、無理のない範囲で「毎日少し動かす」「ながら運動を習慣にする」ことで、改善・維持につなげられると考えられています。

まとめ:足首可動域を整えることで得られるメリット(つまずき防止・姿勢改善・パフォーマンス向上)と今すぐ始められる一歩

足首の可動域が整ってくると、例えば「歩いていてつまずきにくくなる」「しゃがむ・立ち上がるときの動きがラクになる」「スポーツや日常の動きで足首・膝・股関節・腰が連動しやすくなる」といったメリットが期待できます。

そして、今日からできる一歩として「寝る前に足首を少しだけ回す」「テレビを見ながらかかとを上げ下げする」など、ハードルの低い習慣から始めてみることをおすすめします。可動域を “改善して→維持する” ためには、継続と左右バランスを意識することが鍵になります。

#足首可動域維持

#足首ストレッチ習慣

#足首モビリティケア

#左右バランス足首

#足首可動域Q&A

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す