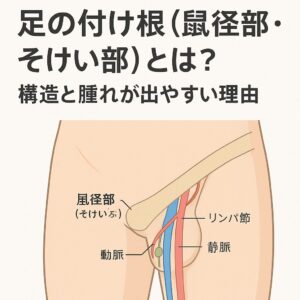

足の付け根(鼠径部・そけい部)とは?構造と腫れが出やすい理由

鼠径部の位置と構造

足の付け根にあたる「鼠径部(そけいぶ)」は、お腹と太ももの境界にあるエリアです。この部分には、体にとって重要な通り道が集中していると言われています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/720/)。

代表的なものとして「鼠径靭帯」があり、その下を動脈・静脈・神経・リンパ管が走っています。さらに、鼠径管という小さな管も存在し、男性では精索、女性では子宮円索が通っています。このように複雑な構造を持つことで、外部からの影響や体内の変化が現れやすいのが特徴です。

腫れ・しこりが出やすい理由

腫れやしこりが生じやすいのは、いくつかの要因が関係すると言われています。まず、鼠径部にはリンパ節が集まっており、感染症や炎症に反応して腫れることがあります。これは体を守る働きと考えられています。

また、この部分は血管の通り道でもあるため、血流の変化や血管トラブルによって膨らみが目立つケースもあるとされています。さらに、重い物を持ったり、咳やくしゃみで腹圧が強くかかると「鼠径ヘルニア」が起こりやすく、立っていると腫れが出て、横になるとひっこむ特徴があると解説されています。

加えて、皮下組織の構造上、脂肪腫や粉瘤のような腫瘤も目立ちやすくなることがあります。つまり、鼠径部はリンパ・血管・腹圧・皮下構造といった複数の要素が影響しやすい部位であるため、腫れが現れやすい場所と言えるでしょう。

#足の付け根腫れ

#鼠径部の解剖

#リンパ節の腫れ

#鼠径ヘルニア

#健康コラム

足の付け根が腫れる主な原因(可能性別一覧)

鼠径ヘルニア

特徴として、立っている時に腫れが目立ち、横になると自然に引っ込むことが多いと言われています。好発するのは幅広い年齢層の成人で、特に重い物を持つ習慣がある人や腹圧がかかりやすい人に多いとされています。見分けのポイントは「体位で腫れが変化するかどうか」です。

リンパ節腫大・リンパ反応

感染症や炎症によってリンパ節が腫れるケースです。腫れは比較的やわらかく、痛みを伴わない場合もあると言われています。成人に多くみられ、風邪や皮膚の炎症などがきっかけになることがあります。見分けの目安は「痛みの有無」と「複数のしこりがあるかどうか」です(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/720/)。

良性腫瘤(粉瘤・脂肪腫など)

皮膚や皮下組織から発生する良性のしこりです。粉瘤は皮膚の下に袋状の組織ができて膨らむもの、脂肪腫は柔らかい脂肪のかたまりです。乳幼児から成人まで幅広く起こり得ます。見分け方としては「柔らかさ」「痛みの有無」「増大のスピード」などが参考になると言われています。

膿瘍・蜂窩織炎など炎症性疾患

細菌感染によって皮膚や皮下に膿がたまり、赤く腫れて痛みを伴うことがあります。場合によっては発熱をともなうケースもあるとされています。急に腫れが大きくなったり、触ると熱を持つような場合は注意が必要とされています。

女性特有疾患(ヌック管水腫・骨盤内からの圧迫)

女性の場合、ヌック管水腫と呼ばれる体液がたまる状態や、子宮や卵巣に関連する圧迫が原因になることがあります。小児や若い女性にみられるケースも報告されています。特徴として「女性特有の解剖構造」による影響が考えられ、見分けるには専門的な検査が必要と言われています。

悪性腫瘍(がん転移・悪性リンパ腫など)

まれではありますが、悪性腫瘍が原因となる場合もあります。しこりが硬く、動かしにくい、徐々に大きくなっていくといった特徴が挙げられています。成人で持続的に腫れが改善しない場合は注意が必要とされています。慎重に扱うべき項目のため、自己判断せず医療機関での検査が望ましいと考えられています。

#足の付け根腫れ

#鼠径ヘルニア

#リンパ節腫大

#女性特有疾患

#悪性腫瘍リスク

症状別・タイプ別に見る “見分け方” とセルフチェック法

腫れの性状を確認する

まず大切なのは「腫れの性状」を見ることだと言われています。しこりが柔らかいのか、硬いのか、それとも押すと少し動くのか。脂肪腫や粉瘤のように柔らかいタイプもあれば、リンパ節や腫瘍のように硬く触れることもあります。動かせるかどうかも目安になるとされており、セルフチェックの第一歩として触感の違いを確かめるのがおすすめです。

痛みや熱感・赤みの有無

次に「痛み」や「熱を持っていないか」「赤みが出ていないか」を確認します。炎症や膿瘍では強い痛みと発赤が現れることが多いとされています。一方で、リンパ節の腫れは痛みが軽度、もしくは感じないケースもあると説明されています。こうした特徴の違いが、原因を推測する手がかりになると言われています。

発症のスピード

腫れがどのくらいのスピードで現れたのかも重要です。数日から急に腫れてきた場合は炎症や感染が関わる可能性があり、ゆっくりと時間をかけて大きくなった場合は腫瘍やリンパ節の反応であることが多いと解説されています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/720/)。

腫れの変動をチェック

立っている時に膨らんで、横になると引っ込む――このような変化は鼠径ヘルニアに特徴的だと言われています。体位による腫れ方の変動を観察することで、どのタイプの腫れかを見極める手助けになります。

付随症状の有無

腫れだけでなく、「発熱」「体重減少」「全身のだるさ」が伴う場合は注意が必要とされています。こうした症状は体全体の状態と関わっている可能性があるため、自己判断せず専門的な検査につなげることが望ましいと考えられています。

セルフチェックの手順

-

鏡の前に立ち、両側の足の付け根を比べて左右差がないか確認

-

腫れている部分を軽く触り、柔らかさや硬さをチェック

-

痛みや熱感があるかを感じ取り、赤みが出ていないか観察

-

立ったり座ったりして腫れの変化を確認

-

腫れが続いている日数や大きさの変化をメモしておく

このように観察と記録を重ねることが、自分の腫れのタイプを知るヒントになると言われています。

#足の付け根腫れ

#セルフチェック

#鼠径ヘルニア目安

#リンパ節腫大

#炎症と腫れ

一時対応・自宅でできるケアと注意点

安静と負荷制限

足の付け根に腫れを感じた時は、まず安静を意識することが大切だと言われています。無理に動かすと腹圧がかかり、腫れを悪化させる可能性があるため、重い荷物を避けたり、強い運動を控えることが推奨されています。

冷却と温罨法の使い分け

急な炎症や痛みが強い時は冷却が適しているとされ、慢性的な腫れや血流の改善が必要な場合には温罨法が役立つと解説されています。ただし、どちらも長時間の使用は避け、様子を見ながら行うことが望ましいと考えられています。

衣服や下着の配慮

締めつけの強いズボンや下着は、腫れている部分に余計な圧力をかける恐れがあります。通気性がよく、ゆったりとした服装を心がけることが安心につながると言われています。

市販薬を利用する際の注意

市販の抗炎症薬や鎮痛薬を一時的に使うことは、不快感を和らげる方法の一つとされています。しかし、長期に使用するのではなく、あくまで症状の変化を観察する間の補助的な手段として利用するのが望ましいと言われています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/720/)。

避けるべき行動

腫れている場所を強く押したり、マッサージを行うのは控えるべきだとされています。また、腹圧をかける動作、例えば咳を我慢せず強く繰り返すことや、重い荷物を持ち上げることは悪化のきっかけになる可能性があります。

観察と記録の習慣

腫れの大きさや硬さ、痛みの程度、日ごとの変化をメモしておくことは重要です。これにより、自分でも症状の経過を把握しやすくなり、必要な際に来院した時に役立つ情報になると言われています。

#足の付け根腫れケア

#自宅でできる対策

#冷却と温罨法

#避けるべき行動

#腫れの観察記録

受診すべきタイミングと診療科・検査内容

緊急来院が望ましいケース

足の付け根の腫れは多くの場合、経過を見ながら対応できることもあると言われていますが、なかには早急な来院がすすめられる状態もあります。例えば「嵌頓ヘルニア」と呼ばれるケースでは、腸が戻らなくなり強い痛みや嘔吐を伴うことがあり、緊急性が高いとされています。また、腫れが急に大きくなって戻らない、赤みや熱を持って進行している、発熱がある場合も、すぐに医療機関へ相談するのが安心につながると解説されています。

来院の目安リスト

緊急ではないものの、一定の条件がそろう場合は来院が推奨されています。例えば、

-

腫れが2週間以上続いている

-

徐々に大きくなっている

-

痛みが強くなってきた

-

発熱や全身のだるさが併発している

こうした症状がある時は、自己判断せず検査を受けた方がよいと考えられています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/720/)。

受診先の診療科

どの診療科に行けばよいのか迷う方も少なくありません。一般的に鼠径ヘルニアが疑われる場合は外科、リンパ節の腫れは外科や腫瘍内科、炎症や皮膚のトラブルは皮膚科、泌尿器や婦人科の関連も考えられるため、症状に応じて複数の科が選択肢になるとされています。まずは総合診療科やかかりつけで相談するのも一つの方法です。

想定される検査内容

来院した際には触診が基本となり、その後に必要に応じてエコー(超音波検査)、CTやMRIなどの画像検査が行われる場合があります。さらに、血液検査や腫瘍マーカーの測定が追加されることもあり、これらを組み合わせて原因の絞り込みが行われると言われています。

検査後の対応と専門紹介

原因が特定された場合、外科的な施術が必要になることもあれば、経過観察で改善を待つ場合もあります。また、専門的な治療が必要と判断されれば、大学病院や専門医への紹介が行われるケースもあると説明されています。

来院前に準備しておきたい情報

受診の際には「腫れが出始めた日」「大きさの変化」「痛みの程度」「発熱の有無」などをメモして持参すると触診の参考になると言われています。鏡で観察した変化や、自分で記録した内容があれば、診療の助けになることが多いとされています。

#足の付け根腫れ

#受診タイミング

#診療科の選び方

#検査内容

#症状記録の重要性

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す