「足の指がつる」とは?症状の特徴と起こりやすいタイミング

足指がつる(=筋肉・腱のけいれん)とはどういう現象か

「足の指がつる時って、どんなことが起きているの?」と質問されることがよくあります。ざっくり言うと、足指の筋肉や腱が一時的にぎゅっと縮まり、思うように動かせなくなる状態のことを指すと言われています。人によっては「急に指が固まって動かない」「痛くて足をつけない」と感じるようで、実際に強い違和感を覚えやすいのが特徴だとされています。

「なるほど、そんな仕組みで起こるんですね」と納得される方も多いのですが、実際には複数の要因が組み合わさって起きるケースもあると言われています。参考記事でも、筋肉・腱が過緊張を起こすことでつりやすくなる可能性に触れています。(引用元:https://www.krm0730.net/blog/3315/)

夜中・朝・運動中など、起こりやすいシーン

足指がつる瞬間は、なぜか「今じゃないでしょ…!」というタイミングで起こることが多いです。例えば寝ている最中、突然つって飛び起きた経験はありませんか?朝、布団の中で伸びをした瞬間につる人もいますし、運動中の負荷が高まった時にも起こりやすいと言われています。

知り合いに「夜中につると、痛さで目が覚めるよね…」と話したら、「わかる!しばらく動けないよね」と返されたことがあります。この“急な痛み”と“自由に動かせない感じ”が、足指がつる時の共通した特徴だとされています。

「ふくらはぎがつる」との違いと、足指につる人の特徴

「足の指」と「ふくらはぎ」は近い位置にありますが、つった時の感覚は微妙に違います。ふくらはぎの場合は「筋肉が一帯で固まるような痛み」と表現される一方で、足指の場合は「一点がキュッと引っ張られるような感じ」と語られることが多いと言われています。

さらに、足指がつる人は“指先の冷え”や“足裏の筋肉の緊張”が関係している可能性があると紹介されることもあります。足裏は小さな筋肉が複雑に動いており、負担がたまりやすい部分として知られています。(引用元:https://www.krm0730.net/blog/3315/)

#足指がつる原因

#足のつり対策

#ミネラル不足と言われています

#足指セルフケア

#つりやすい人の特徴

足指がつる主な原因5つ+見落とされがちな原因

ミネラル(マグネシウム・カルシウム・カリウム)不足と言われています

「足指がつりやすいんだけど、何が足りないんだろう?」と相談されることがあります。参考記事でも触れられていましたが、筋肉の伸び縮みにはミネラルが関係していると言われています。(引用元:https://www.krm0730.net/blog/3315/)

特にマグネシウムやカルシウム、カリウムが不足すると、筋肉がうまくリラックスできず、つりやすくなる可能性があると紹介されることがあります。

脱水・水分・電解質バランスの乱れ

「夕方になると足指がつるんだよね」と話す友人がいました。よく聞くと水分がかなり少なかったようで、脱水ぎみになると電解質が偏り、足指がつるきっかけになると言われています。汗をかいた日、運動後、入浴後も同様で、水分と電解質の両方を意識することが大切だとされています。

冷え・血行不良・末端への血流低下

足先は特に冷えやすく、血行不良が起こりやすい部分です。「冬になると足指がつりやすい気がする…」と感じる方が多いのもそのためと言われています。血流が下がると筋肉に必要なミネラルが届きにくくなり、結果としてつる可能性が高まると説明されることがあります。

筋疲労・使いすぎ・歩き・立ち仕事などの負荷

長時間の立ち仕事や歩きすぎは、足裏の筋肉に細かい疲労が溜まりやすいと言われています。「夜になってから急に足指がつった…」という声もよくあり、これは使いすぎによる筋疲労が原因の一つと考えられています。

神経・血管・姿勢・靴などの影響

参考記事では「浮き指」や靴のフィット感の問題にも触れられていました。姿勢のクセや合わない靴は、足指に余計な力が加わり、筋肉が緊張しやすくなると言われています。(引用元:https://www.krm0730.net/blog/3315/)

頻発する場合の病気・代謝・神経・血管疾患の可能性と言われています

もし足指が「週に何度もつる」「片側だけ頻繁につる」などの場合、代謝や神経、血管の影響が考えられると説明されることがあります。痛みが続く時は専門家の触診で状態を確認してもらうと安心だと言われています。

#足指がつる原因

#ミネラル不足かもと言われています

#足先の冷え対策

#立ち仕事の負荷

#症状が頻発する時の注意事項

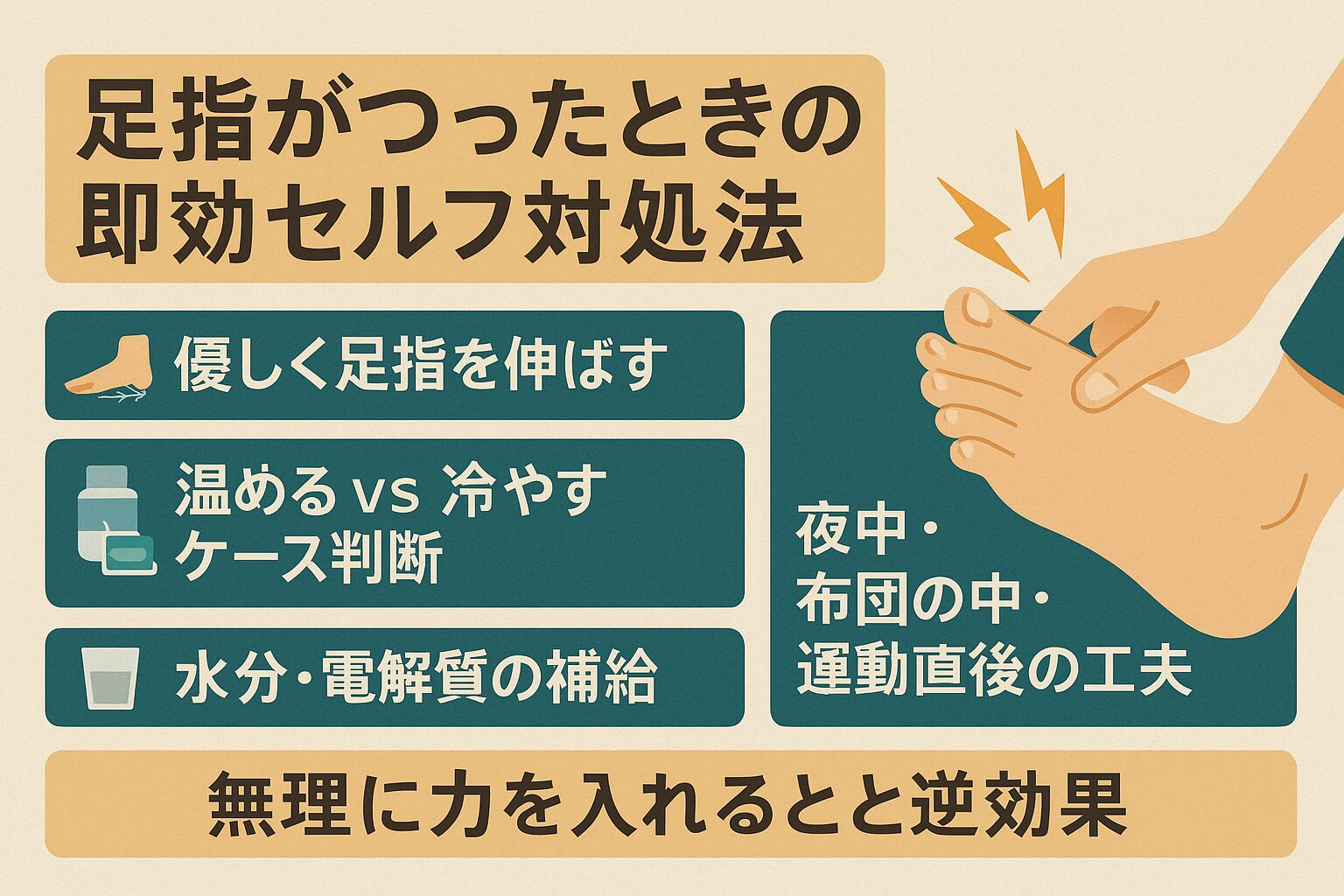

足指がつったときの即効セルフ対処法

足指を優しく伸ばすストレッチ/足首・足裏も含めた動かし方

「足指がつった!どうしたらいいの?」という質問は本当によく受けます。急につると焦ってしまいますが、まずは足指をゆっくり反らすようにして伸ばすと落ち着いてくると言われています。参考記事でも、無理なく伸ばすことが大切と紹介されていました。(引用元:https://www.krm0730.net/blog/3315/)

指だけでなく足首を手前に引く動きや、足裏を軽く押しながら動かすと、筋肉がふっと緩みやすいと語られています。

温める vs 冷やすケース判断

「温めた方がいいの?冷やした方がいいの?」と相談されたことがあります。一般的には、冷えや血流不足が原因と言われるケースでは温めると楽になると言われています。逆に、急激につって強い張りを感じる時は、一時的に冷やすと落ち着くことがあると説明されています。

どちらが合うかはその時の状態によって変わるので、体の感覚を確かめながら行うと安心です。

水分・電解質の補給

足指がつった後、「水を一杯飲んだら少し楽になった」という声もよく聞きます。脱水ぎみになると筋肉が緊張しやすいと言われており、水分だけでなく電解質の補給も役立つ可能性があります。スポーツドリンクを少量飲む、ミネラルを含む食品を取り入れるなど、日常的な習慣がつる予防にもつながると紹介されています。

夜中・布団の中・運動直後にできる工夫

夜中に足指がつると、本当に驚きますよね。「布団の中で足を伸ばした瞬間に…」という人も多いです。そんな時は、布団を少しめくって足を動かしやすくしたり、タオルを足裏にかけて優しく引く方法が試しやすいと言われています。

運動直後は筋肉が疲労しているので、軽いストレッチと水分補給を組み合わせると落ち着きやすいとされています。

注意点:無理に力を入れると逆効果と言われています

焦って力任せに伸ばすと、かえって痛みが強くなる可能性があると説明されています。ゆっくり、呼吸をしながら伸ばすことが大切と言われています。(引用元:https://www.krm0730.net/blog/3315/)

#足指がつった時の対処法

#ストレッチのコツ

#温めるか冷やすか

#水分と電解質

#夜中につる対策

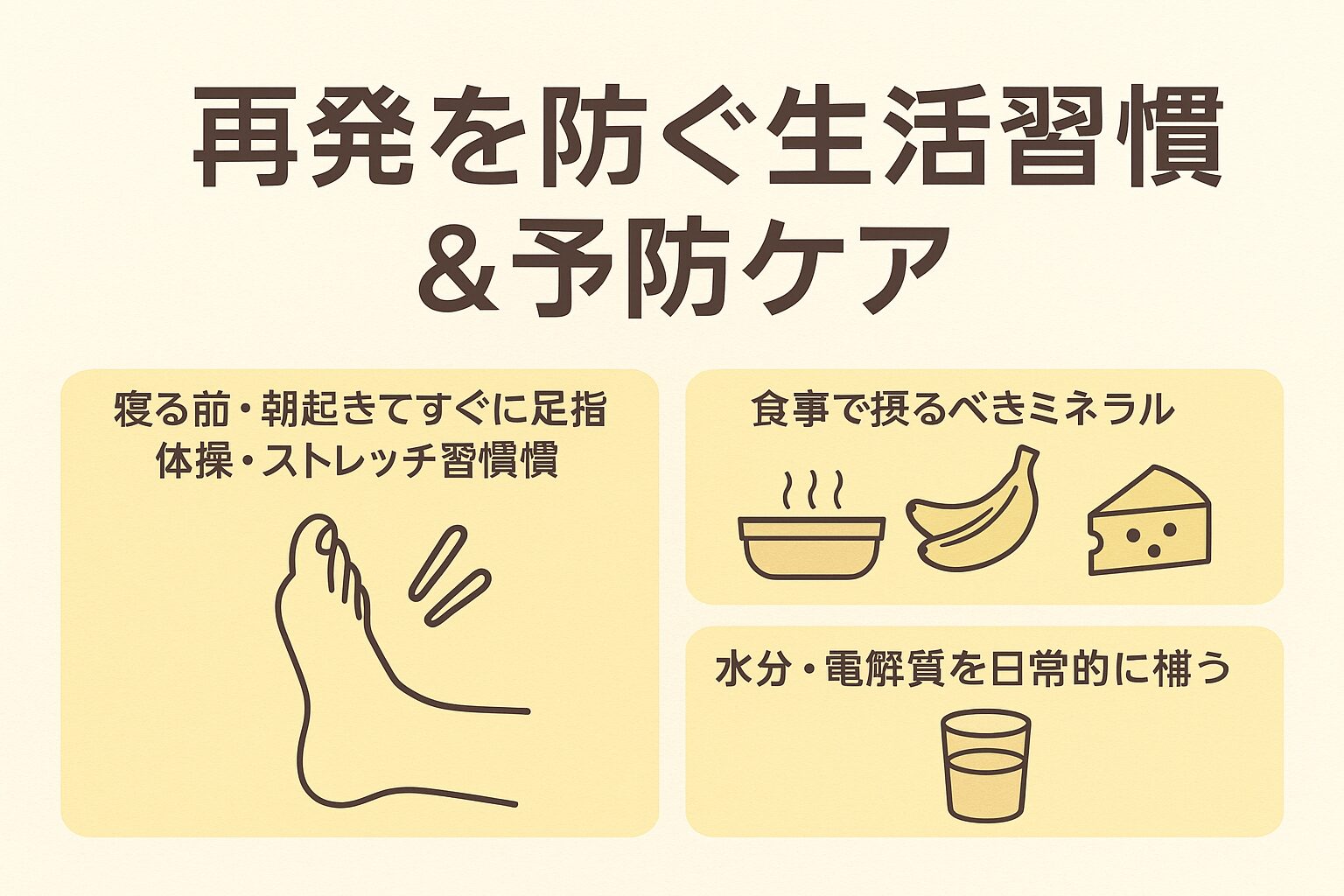

再発を防ぐための生活習慣&予防ケア

寝る前・朝にできる足指体操やストレッチ習慣

「足指がつるのをなんとかしたいんだけど、何か続けやすい方法ってある?」と相談されることがよくあります。参考記事でも紹介されていましたが、寝る前や朝のちょっとした時間に足指を動かす習慣をつくると、筋肉がほぐれてつりにくくなる可能性があると言われています。(引用元:https://www.krm0730.net/blog/3315/)

足指をグーパーする、足首をゆっくり回す、タオルを掴むなどの動きはすぐに取り入れやすく、続けるほど足裏の緊張が和らぎやすいと語られることがあります。

足元の冷え対策・入浴・足浴・靴やインソール選び

「冬になると特につりやすい気がする」と話す方も多いです。足先の冷えは血流が落ち込みやすいと言われており、入浴や足浴で温める習慣をつけると楽になりやすいと紹介されています。

また、靴選びも意外と重要で、つま先が窮屈だったり、逆にゆるすぎると足指に余計な力が入りやすいと言われています。インソールで負担を分散させる方法もあります。

食事で摂りたいミネラル(海藻・ナッツ・乳製品・バナナなど)

「食べ物で変わることってあるの?」と聞かれるのですが、ミネラルは筋肉の働きに関係していると言われており、食事から摂ることも予防の一つとされています。

マグネシウムは海藻・ナッツ類、カルシウムは乳製品、カリウムはバナナなどが知られています。難しく考えず、日常の食事に少し足すだけでも良いと言われています。

歩き方・立ち方・姿勢を見直す(足指を使う意識)

姿勢や歩き方のクセで足指に負担が偏ることもあると言われています。「かかとから着地して、つま先でしっかり床を押す」この意識を加えるだけでも足指の筋肉が使われやすく、負担の偏りが軽減されると言われています。

立ちっぱなしの仕事の方は、こまめに足指を動かすだけでも変化しやすいです。

水分・電解質を日常的に補うルーチンをつくる

運動後だけでなく、普段から水分と電解質を補う意識を持つと、足指のつり予防に役立つと言われています。特に就寝前は知らない間に脱水ぎみになることがあるため、コップ一杯の水を飲む習慣をつける人も多いです。

#足指のつり予防

#冷え対策と言われています

#ミネラル補給の習慣

#歩き方の見直し

#就寝前の水分ルーチン

頻繁につる・片側だけつる・痛みが強い場合にチェックすべきポイントと来院の目安

「頻度・片側性・持続時間・付随症状」で“普通と違うかも”を判断すると言われています

「最近、足指がよくつるんだけど大丈夫かな?」という相談は少なくありません。参考記事でも触れられていましたが、特に 頻度・片側だけつる・つっている時間の長さ・しびれやむくみなどの付随症状 がある時は注意が必要と言われています。(引用元:https://www.krm0730.net/blog/3315/)

例えば、週に何度もつる、数分以上続く、片側だけがいつもつる、足の冷たさや色の変化がある…などのサインは、いつもの疲労とは違う可能性があると語られることがあります。

考えられる疾患例(腎不全・甲状腺機能異常・末梢神経障害・動脈硬化など)

「ただの足のつりだと思っていたら、実は別の要因が関係していた」というケースもあると言われています。

参考記事でも、代謝や神経・血管の状態が影響する場合があると紹介されていますが、例えば

-

腎臓の機能低下

-

甲状腺の働きの乱れ

-

末梢神経のトラブル

-

動脈硬化による血流の低下

などが挙げられると言われています。(引用元:https://www.krm0730.net/blog/3315/)

もちろん、必ずしも病気とは限りませんが、「いつも同じ場所がつる」「片側だけの違和感が続く」といった場合には確認しておくと安心です。

来院するならどこ?内科・整形外科・神経内科・血管外科の目安

どこに行けばいいのか迷う方も多いです。一般的には

-

内科:代謝・電解質・栄養状態をチェックしたい時

-

整形外科:足の筋肉・関節・使い方の問題がありそうな時

-

神経内科:しびれ・感覚の異常を伴う時

-

血管外科:片側の冷え・色の変化・むくみがある時

このように分けると相談しやすいと言われています。

“様子を見ていい時/すぐ来院した方がいい時”の目安

■ 様子を見てもよいとされるケース

-

一時的につっただけ

-

運動後や疲労が原因と思われる時

-

水分不足など心当たりがある時

■ すぐ来院がすすめられるケース

-

片側だけ頻繁につる

-

強い痛みが続く

-

足の色が変わる、冷たくなる

-

しびれやむくみを伴う

こうした状況は「専門家の触診で確認したほうが安心」と言われています。

自己判断の対策と専門家ケアの併用が大切と言われています

ストレッチや水分補給など、自分でできる対策は多いですが、気づかないうちに負担が偏っていることもあります。自己判断と専門家のケアを組み合わせることで、原因をより正確に把握しやすいと言われています。

#足指が頻繁につる理由

#片側だけつるサイン

#来院目安のポイント

#神経や血流の可能性

#足の違和感チェック

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す