1.身体が柔らかいとは? その定義と誤解について

「体が柔らかいって、結局どういう状態なの?」とよく聞かれます。柔らかいというのは、筋肉や腱が自然に伸び、関節が無理なく動かせる状態を指すと言われています。ただ、よくある誤解として「柔らかい=大きく動ける」という一面的な考え方があります。実際は“力を抜いてスムーズに体を動かせるか”“日常動作が楽か”という点も含まれていると紹介されています

(引用元:https://stretchex.jp/490)

柔軟性・可動域・筋肉・腱・靭帯の違い

柔軟性は筋肉の伸びやすさを示し、可動域は関節がどこまで動くかを表すと言われています。一見似ていますが、「筋肉が柔らかい=関節がよく動く」とは限らないと説明されることがあります。また、腱や靭帯は関節を支える役割があり、ここが硬くなると動きが制限されやすくなるようです。会話の中でも「筋肉は柔らかいのに、なぜか動きが固い」という声があり、これらの違いが影響していると言われています。

「柔らかい=大きく動ける」だけじゃない理由

柔軟性が高くても、力の入れ方が安定していないと動きを大きく出しにくいことがあります。そのため「開脚はできるのに走るのは苦手」という人もいます。つまり、“広く動ける”と“しなやかに動ける”は別の話だと言われています。

自分の柔らかさを知る簡単セルフチェック

今日から試せるチェックとして、前屈・肩の上がり方・股関節の開きなどがあります。「あれ、昨日より硬い?」と気づくことで、日々のコンディション確認にもなりやすいです。無理なく続けられるので、体の変化を把握するきっかけになりやすいと言われています。

#柔軟性とは#可動域チェック#体の仕組み#セルフチェック習慣#体を知る

2.メリット①:けが予防・動作のスムーズ化

けが予防と毎日の動きが軽くなる理由

柔軟性が高いことで、体への負担が少なくなると言われています。筋肉や関節が固い状態だと、動くたびに必要以上の力がかかりやすく、疲れやこわばりにつながることがあります。参考記事でも、柔軟性が高い人は動作がスムーズになりやすいと紹介されています。

(引用元:https://stretchex.jp/490)

関節・筋肉にかかる負担の軽減

筋肉が柔らかいと、関節が本来の動きに近い形で動きやすくなります。すると過度な負担がかかりにくいと言われています。会話でも「前より動きやすくなった気がする」と感じる方がいますが、それは筋肉の伸びが自然になることで、体が余計な力を使わなくて済むためと説明されることがあります。

日常動作での違い(階段・振り向き・立ち上がり)

階段を上る時に太ももがガチッと張る感覚や、振り向いたときに腰がつっぱる感じは、柔軟性の低下が影響していると言われています。股関節や肩まわりが柔らかくなると、こうした動きが軽くなりやすいです。「振り向くのが前よりスッといく」という声もあります。

スポーツ・アクティブライフへの応用

ランニング、ゴルフ、テニスなどでも柔軟性があると動作が大きく使いやすくなると言われています。フォームが安定し、体の軸がブレづらいと感じる人も多いようです。無理のない範囲で柔軟を取り入れることで、趣味の運動を快適に楽しみやすくなります。

#けが予防#動作が軽くなる#体の負担軽減#日常動作改善#アクティブな生活

3.メリット②:血流改善・代謝アップ・冷え・むくみ対策

血流と代謝に関わる柔軟性の役割

体が硬いと、筋肉が収縮したままになり、血流が滞りやすいと言われています。参考記事でも、柔軟性があると血の巡りが整いやすく、代謝のサイクルにも良い影響が出ると紹介されています。

(引用元:https://stretchex.jp/490)

筋肉・腱・関節の硬さが血流に与える影響

体が固くなると、筋肉が縮んだままの状態になり、その周囲を通る血管が圧迫されやすくなると言われています。この状態が続くと、冷えや重だるさを感じる原因のひとつになると言われています。

血液・リンパの流れが良くなることで期待できること

柔軟性が高まると、関節が動きやすくなり、筋肉のポンプ作用が働きやすくなるとされています。するとリンパも流れやすくなり、「むくみが前より気になりにくくなった気がする」と感じる人もいるようです。

美容・体温・むくみ・疲れにくさとの関係

めぐりが整うことで、体がポカポカしやすいと話す方もいます。結果として、顔や足の印象がすっきり見えることがあると言われています。また、代謝が働きやすい状態が保たれると、疲れを感じにくくなる方もいます。普段の生活が少し軽く感じられることにつながるかもしれません。

#血流サポート#代謝アップ#冷え対策#むくみ予防#巡りの良い体

4.メリット③:姿勢改善・見た目・日常の快適さ

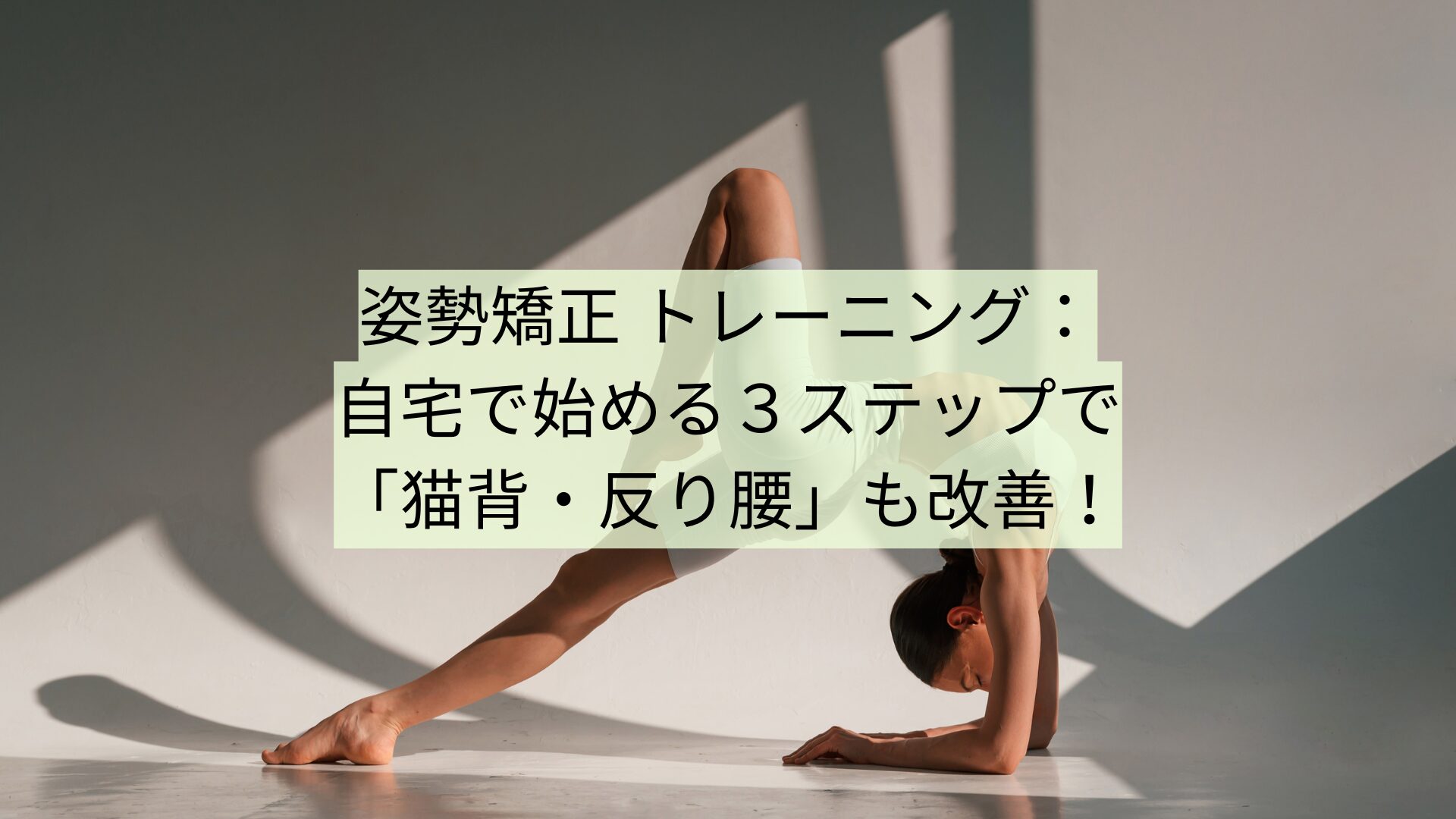

姿勢が整うと、日常の動作がぐっと楽になると言われています。「姿勢が崩れていると疲れやすい気がする…」と相談されることがありますが、その背景には体の柔軟性が関係していると指摘されることも多いです。参考記事でも、柔軟性が姿勢と深く関わっていると紹介されています。

引用元:https://stretchex.jp/490

猫背・反り腰・左右のゆがみと柔軟性の関係

「猫背になるのは骨の形だけの問題ではないの?」と聞かれることがあります。実際には、背中や股関節まわりの筋肉が硬いと、上半身を支えるバランスが崩れやすくなると言われています。例えば、太ももの前側が硬いと反り腰が目立ちやすくなり、お尻まわりが硬いと左右のゆがみが出やすいとされています。

会話の中でも「立っているだけで腰が疲れるんだよね」という声を聞くことがありますが、それも柔軟性の低下が影響することがあるようです。

姿勢が整うことで得られる見た目・印象の変化

姿勢が伸びると、それだけで「シュッとした印象になる」と言われています。胸が自然に開くため、呼吸も浅くなりにくく、顔まわりの雰囲気も明るく見えやすいとも語られています。姿勢が整うと、周りから「疲れている?」と心配されるような丸まったシルエットになりづらく、若々しく感じられることが多いようです。

毎日の動作・長時間座る・立つ・歩くが楽になるヒント

柔軟性を高めることで「長時間座っても前より楽になった気がする」といった声が出ることがあります。これは関節の動きがスムーズになり、無駄な力を使わずに姿勢を保ちやすくなるためと言われています。

また、肩まわりや股関節の可動域が広がることで、歩くときの足運びが自然になり、立ち上がり動作の負担も軽減されやすいとされています。「普段の動きが軽く感じる」という感覚につながる理由はここにあるようです。

#姿勢改善

#柔軟性アップ

#日常が楽になる

#見た目の印象向上

#体のバランス

5.まとめ&今すぐできるアクションプラン

体の柔らかさを活かすためには、日常に少しだけ柔軟の時間を取り入れることが大切だと言われています。参考記事でも、無理のない範囲で継続することで体が動かしやすくなりやすいと紹介されています(引用元:https://stretchex.jp/490)。ここでは「今日からすぐできること」を中心に、シンプルな方法をご紹介します。

“今日からすぐ”やれる簡単セルフチェック+ストレッチ2〜3つ紹介

まずは、今の柔らかさを知るためのセルフチェックからやってみましょう。「前に倒れた時に手がどこまで届くか?」を確認する前屈チェックや、肩を上げた時に耳の横までスッと上がるかを見る肩チェックなどは、時間がかからずに簡単にできます。「あ、今日は硬いかも」と気づけるだけでも習慣づけのきっかけになりやすいです。

次に取り入れたいストレッチを2つ紹介します。

1つ目は 太もも裏(ハムストリング)伸ばし。座って片足を前に伸ばし、つま先に軽く手を伸ばすだけのシンプルな動きですが、腰の重さを感じづらくなると言われています。

2つ目は 肩まわりのストレッチ。片腕を胸の前に持ってきて、反対の腕で軽く引き寄せるだけで肩の可動域がチェックしやすくなります。

どちらも無理のない範囲で、呼吸を止めずにゆっくり行うのがコツです。

柔らかさを活かして、日常・美容・運動に活かすための目安

柔軟性が高まると、「前より疲れにくくなった気がする」「姿勢が楽になった」と話す方もいます。これは体の動きがスムーズになり、日常の動作で余分な力を使わなくて済むようになると言われています。

美容面でも、血流が整いやすくなることで顔や脚の印象がすっきりして見えるケースもあるとされています。運動をする方なら、体が大きく使えるようになり、フォームが安定しやすいと感じる人も多いようです。

目安としては、1日に“1分だけでも柔軟の時間を作ること”。完璧を目指さず、続けやすい習慣をつくることが、結果的に体の変化につながりやすいと言われています。

#柔軟性のチェック

#ストレッチ習慣

#姿勢サポート

#日常が軽くなる

#美容と健康

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す