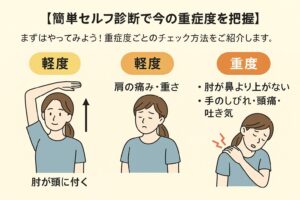

1.【チェック方法】まずはここ!簡単セルフ診断で今の重症度を把握

肘の動きでセルフチェック

「肩こりが重いかどうか、どうやって判断したらいいの?」と悩む方は多いと思います。簡単にできる目安の一つが、腕を横から上にあげていくチェックです。例えば、肘が鼻より上まで上がらない場合、肩の筋肉や関節の動きが制限されている可能性があると言われています。

友人と「ちょっと一緒にやってみよう」と言いながら確認するだけでも、自分の状態に気づきやすくなります。

日常的なサインを見逃さない

「最近、肩がゴリゴリ鳴るんだよね」「ずっと重だるい感じがあるんだよ」といった感覚も重要です。さらに、指先のしびれや頭痛・吐き気がある場合は、肩こりが単なる筋肉疲労ではなく、神経や血流への影響を示す可能性があると言われています。

日々の体調変化をメモしておくのも、自分の体を理解する一つの方法です。

重症度ごとの目安をイラストで把握

「文章だけだとイメージが湧かない」という人は、重症度ごとにまとめられたセルフチェックのイラストを参考にするとわかりやすいです。例えば、軽度では“肩が重いだけ”、中度では“可動域が狭まっている”、重度になると“しびれや頭痛を伴う”といった違いが整理されています。

「私はどのレベルだろう?」と確認するだけでも、肩こりとの向き合い方が変わるはずです。気軽にセルフチェックして、早めに改善の工夫を取り入れてみてはいかがでしょうか。

#肩こりセルフチェック

#肩こり重症度

#肩こり改善のヒント

#肩こり危険サイン

#肩こり予防習慣

(引用元:https://rehasaku.net/magazine/shoulder/stiffshoulder-severity-check/)

(引用元:https://karada-seikotu.com/katakori_check)

2.【重症サイン】この症状は危険!早めの対応が必要なレッドフラグ

3.【セルフケア編】今すぐできる改善法と習慣見直し

4.【病院受診の目安】これ以上は専門医へ—いつ相談すべき?

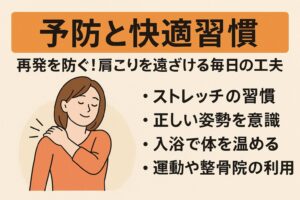

5.【予防と快適習慣】再発を防ぐ!肩こりを遠ざける毎日の工夫

ストレッチをルーチン化する

肩こりを防ぐためには、日々の小さな積み重ねが大切だと言われています。特にストレッチは手軽で効果を実感しやすい方法のひとつです。たとえば、両手を組んで天井に向かって伸びをする、肩をゆっくり回すといった動作でも血流が促されやすくなると考えられています。

「朝起きたら一度伸びをする」「デスクワークの合間に肩を回す」といった習慣を作ることで、自然と体が楽になる感覚を得られることもあるようです。

姿勢を意識する生活

猫背や前傾姿勢は肩こりの大きな原因とされています。パソコンやスマホを使うとき、つい前のめりになる癖がある人は要注意です。椅子に深く座り背筋を伸ばす、スマホは目の高さに上げるなどの工夫で、首や肩への負担が減りやすいといわれています。

「気づいたときに背筋を伸ばす」だけでも効果的だと言われているため、タイマーをセットして1時間ごとに姿勢を確認するのも一つの方法です。

入浴と運動の習慣で快適に

入浴によって体を温めることは、筋肉の緊張をやわらげるサポートになると考えられています。シャワーだけで済ませがちな人も、湯船にゆっくり浸かる習慣を持つと心身のリフレッシュにもつながりやすいと言われています。

また、軽い運動を日常に取り入れることもおすすめされています。ウォーキングやヨガ、ラジオ体操などは全身の血流を良くするサポートになり、肩や首のこわばりを防ぎやすいと考えられています。

整骨院など専門家の力を借りる

セルフケアに加えて、整骨院での施術を取り入れるのも一つの方法です。自分では気づかない姿勢の癖や体のバランスを整えるサポートをしてもらえると言われています。

無理のない範囲で定期的に利用することで、再発予防につながるケースもあると考えられています。

#肩こり予防

#肩こりストレッチ

#肩こり姿勢改善

#肩こり入浴習慣

#肩こり再発防止

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2297/)

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す